中经联播讯(庄秋风 马海彤 通讯员 孙力)“我希望街道有儿童专用的骑行道”“公园里的滑梯要是能有防晒顶棚那就太棒了”“垃圾分类桶能不能换成那种‘聪明’的感应垃圾桶?”……在厦门市推进国家儿童友好城市建设的进程中,一支特殊的“生力军”——首批厦门市儿童友好观察员正以“童声力量”,为更加包容贴心的城市建设添砖加瓦。

今年4月,为深化儿童参与儿童友好城市建设,厦门市妇联发布《厦门市儿童友好观察团工作指导意见》,厦门市儿童友好观察团建设项目随即启动。厦门市儿童友好观察团是由来自全市各区的儿童观察员组成,旨在通过观察体验、调研走访、议题反馈等方式,助力打造更加包容、安全、宜居的儿童成长环境。

7月,首届探索营在厦门市国家儿童友好城市建设试点工作领导小组办公室、厦门市妇联的统筹领导下举行。厦门大学嘉庚学院儿童友好城市建设研究与服务团队提供专业支持,一“鹭”“童”行儿童友好团队携手助力。活动采用 “党政引领 + 专家带队 + 儿童参与 + 社会关注”的模式,引导小观察员从“理解友好理念”走向“践行友好行动”。为期5天的活动吸引超21万人次,让“儿童参与城市建设”的理念更加深入人心。目前,观察团已收集了 500 多条建议,唱响了厦门儿童友好城市建设中的“童声力量”。

从“授证”到“赋能” 打造专业的儿童观察队伍

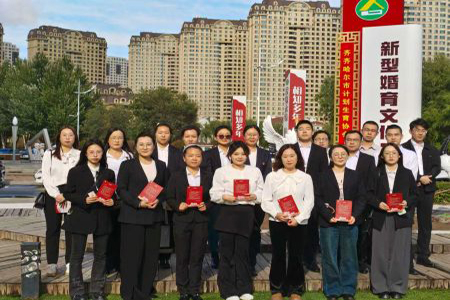

厦门市妇女儿童活动中心见证了观察团的“启航时刻”—— 市妇联、市发改委、城市规划设计院等单位的领导专家,与两岸三地的小观察员、亲子家庭、成人支助者齐聚启动仪式。厦门市妇联党组成员、副主席王卫花为开营仪式致辞,表达对小观察员们的鼓励与期许。现场还举行了“城市小小观察员”颁证授旗仪式,厦门大学嘉庚学院蔡秀星老师开展专题培训,随后,小小观察员探索之旅正式启程!

为让小观察员掌握“观察”与“建议”的方法,观察团紧扣儿童友好城市建设“五大友好”核心,为小观察员们量身定制了全方位的赋能体系。观察团邀请了七位不同领域的专家带来七场精彩纷呈的专题讲座:从儿童友好城市建设的理论与实践基础,到空间规划设计的儿童视角;从生态保护的具体路径,到儿童权益的法律保障;从学校教育的友好理念,到调研沟通的实用技巧,每一堂课都为孩子们搭建起“理论 + 实践”的知识框架。

五大场景“深入调研” 用“一米视角”发现问题、提出方案

观察团为小观察员们搭建观察平台,设计了各种观察活动。他们走进规划展览馆、生态公园、乡村社区、城市空间、人文场馆等五大场景,以“沉浸式体验 + 针对性调研”的方式,展开一场场“儿童友好大发现”。

规划馆里的“小设计师”:为城市蓝图提“童建议”。在厦门城市规划展览馆,小观察员通过首席规划师刘旸的专题讲座了解到城市规划中融入儿童友好理念的重要性和实际应用。同时,在设计师张明珍老师引导下,小观察员们以小组为单位,围绕“理想中的儿童友好城市”展开讨论,并用陶泥、画笔呈现设计方案。他们结合展馆展示的厦门规划蓝图,提出了具体建议:“希望城市规划展的沙盘能变成电子屏幕上的3D模型”“展览馆里要是能用一些更酷的高科技,比如会说话的屏幕、像游戏一样的AI,肯定会让我们小朋友觉得更有趣”展览馆里讲城市的故事好厉害,要是能用一些更酷的高科技,比如会说话的屏幕、像游戏一样的AI(就是聪明电脑),肯定会让我们小朋友觉得更有趣”。

生态公园里的“小侦探”:为绿色家园找“优化点”。走进厦门园博苑生态馆,小观察员们立刻切换到“问题发现模式”。他们蹲下身、仰起头,从“一米高度”审视空间细节:“户外休息区没有遮阳棚,夏天小朋友容易中暑”“凉亭下的地面容易积水,玩的时候会滑倒”。更有孩子提出创意建议:“可以在凉亭上方装‘鸟类排便沟’,粪便既能喂鱼又能浇草,还能保持地面干净”,让“生态友好”与“儿童便利”实现了巧妙结合。摄影师梁逸晟老师还鼓励观察员用镜头去捕捉,让视觉成为表达与记录的工具。

在下潭尾红树林公园,小观察员们不仅通过红树林科普专家陈慧杰老师的讲解了解了红树林的生态价值,还亲手种下红树苗。劳动间隙,他们也没忘记“观察使命”:“我希望公园标识能用卡通图标加文字,这样比较小的儿童就能看懂了”“红树林的楼梯是坏的,儿童可能会摔倒,建议修成滑梯让儿童直接滑下去”。这些带着“泥土气息”的建议,成为生态空间优化的重要参考。

社区里的“小顾问”:为儿童友好社区献“金点子”。渐美村是儿童友好示范村,这里的智能防走丢系统、童趣壁画、儿童歇脚点,让小观察员们感受到了乡村的友好温度。但他们并未止步于“点赞”,而是与渐美村妇联主席许月琼展开深入交流:“村里的儿童秋千太少,能不能多装几个?”“要是道路旁能多些卡通人物指路牌,我就能轻松找到想去的地方啦!”

除了提建议,小观察员们还化身“社区改造者”,用画笔为村庄的围栏、石墩、井盖涂鸦美化,将这些普通的设施变成了色彩斑斓的、充满童真的社区儿童友好亮点。这些充满童真的创作,不仅让社区更友好,更让孩子们体会到“自己的行动能改变社区”的成就感。

城市空间里的“小调研者”:为公共服务找“改进项”。在探索城市空间是否儿童友好的调研中,小观察员们迎来了 “独立挑战”——兵分六路前往禾山街道、厦港街道、中山公园、外图书城、弘爱妇产医院儿童中心、悦享中心等公共空间开展调研。在厦门市优秀共青团员黄鸿宇的公交调研案例的启发下,孩子们制定了调研计划,用脚步一寸寸丈量街巷的温度,用清澈慧眼捕捉被忽略的细节,细心地记下公共空间的“留白处”,稚嫩的“成长提案”里全是认真。

人文场馆里的“小思考者”:为文化传承寻“儿童味”。在集美人文塔,小观察员们在非遗展区、嘉庚精神展厅、闽南文化等展厅中感受文化魅力,但也敏锐地发现“文化传播”中的儿童友好改进点:“非遗展区的讲解太专业,我们听不懂,能不能用有趣的小故事来讲?”“闽南文化展厅可以加互动屏幕,让我们能点读闽南童谣”。

在法学博士林毅坚老师的普法讲座后,小观察员结合法律知识提出建议:“希望学校能定期开展儿童权益保护课,让我们知道怎么保护自己”“希望社区里可以贴卡通版的《儿童权益保护法》海报,让更多小朋友看懂”。在集美区教师进修学校附属柏涛实验学校,小观察员也随即向黄志滨校长提出希望学校教育能将人文传承和儿童普法多多融入到校园的学习中的建议。

从“启动”到“续航” “童心点亮”鹭岛 “童声” 持续为城市赋能

从“童声赋能”的理念萌芽、项目启动,到构建长效机制实现持续续航,厦门儿童友好观察团正以独特的方式,让小观察员们的声音成为点亮城市、赋能发展的重要力量。根据观察团的工作部署,小观察员们将每月‘点亮一盏灯’—— 发现一个问题、提出一条建议、带动一个家庭,让更多的人听见儿童的声音,看见“一米视角”的力量。”

经过7月份的专题培训与实践探索活动,小观察员们已经积累了丰富的经验。在火热的8-9月,他们开启了独立“点灯行动”,走进社区、公园、学校等空间开展调研,通过“小手拉大手”,带动家庭、社区共同关注儿童友好建设。接下去的几个月中,观察团将通过观察意见书回访以及策划专题活动开展深度探索。

儿童友好,是城市最温暖的底色;童声建议,是城市进步的动力。在厦门儿童友好城市建设的道路上,这支儿童观察团,正以独特的视角、真诚的建议和持续的行动,为城市注入“友好基因”。正如小观察员陈奕霖所说,“未来我想带着‘一米高的视角’走到更多地方,去把这些发现分享给身边每一个人,让更多人知道,孩子的眼睛里藏着城市最该有的样子。”相信在“童声力量”的推动下,厦门将建成 “让儿童安心、让家长放心、让社会暖心” 的儿童友好之城。