中经联播7月18日呼伦贝尔讯(李国超 吴江 通讯员冀朝铸)夜幕降临,北疆口岸满洲里边境工业园区内,机器声渐息,工人归舍,巡逻民警与监控灯光交织,巡逻警车划破夜空。呼伦贝尔边境管理支队工业园区边境派出所立足辖区,以防控升级、管控精细、治理前置之策,推动边境平安从基础守护迈向精细治理,交出一份亮眼“平安答卷”。

防控网的“升级密码”——从“单线巡逻”到“立体交织”

“现在夜班后走夜路心里踏实,抬头能看到监控,转角常遇到巡逻民警。”园区木材加工厂女工小林的感受,是防控体系优化的直接体现。

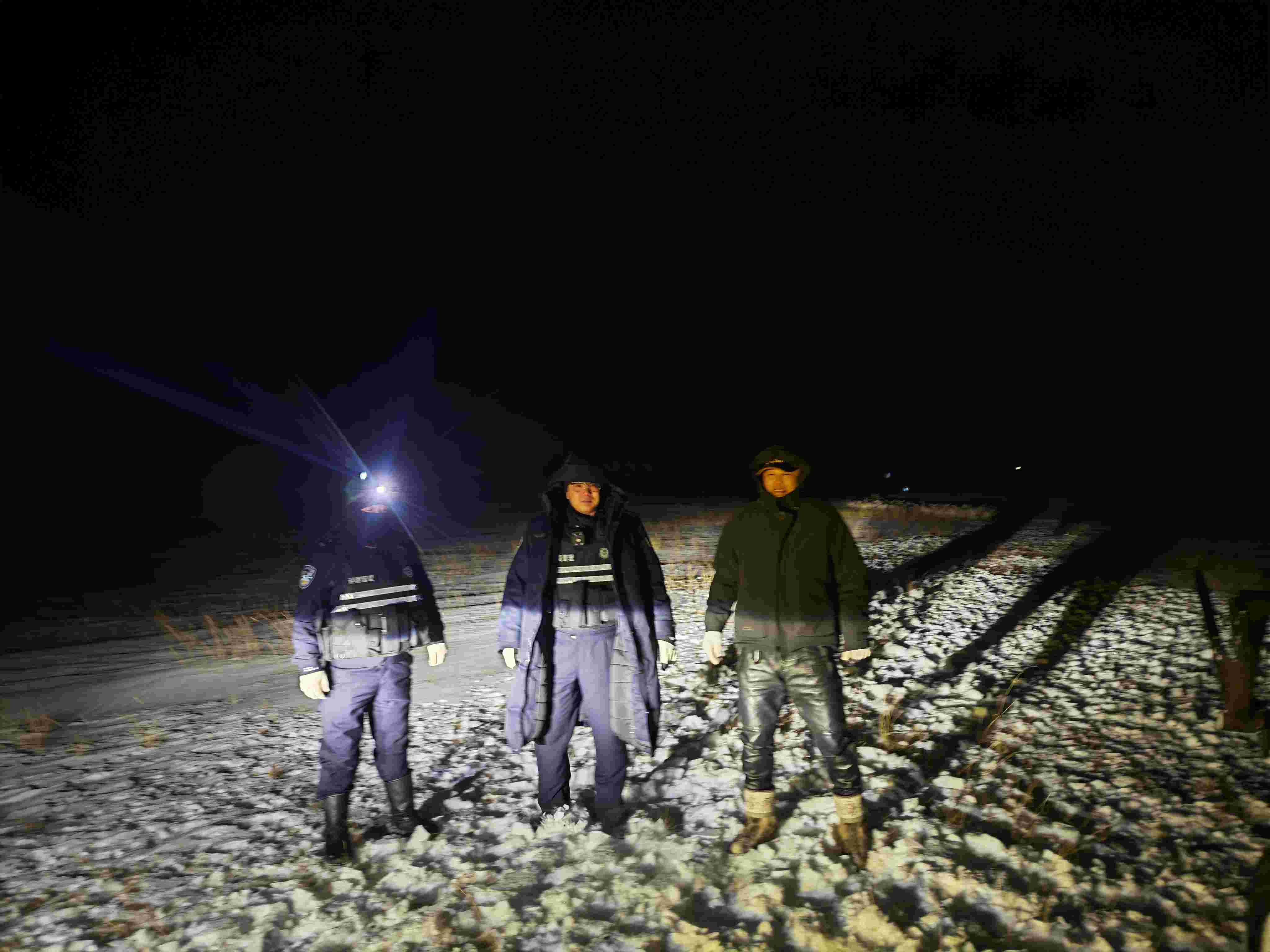

过去,园区的防控多依赖单一巡逻模式,难免存在覆盖盲区。如今,派出所推行的“车巡+步巡+视频巡”组合模式已成常态:白天,民警驾驶警车沿厂区周边主干道循环巡逻;夜间,对宿舍区、商业街等重点区域开展步巡;后台视频监控室24小时轮值,实时筛查异常动态。三类力量通过对讲机实时联动,形成覆盖全面、响应迅速的防控网络。今年以来,累计投入执勤警力460余人次,检查车辆1200余辆次、人员4700余人次,有效压缩了违法犯罪空间。

边境防线的防控也在同步升级。在原有卡口查验基础上,创新推出“一站多点”查缉模式:在关键卡口实行24小时值守,通过智能设备对人员、车辆、货物进行全要素查验;周边6个流动观察点由民警与护边员轮值驻守,形成互补防线。今年以来,已查验人员6000余人次、车辆2000辆次,成功拦截非法入境线索3条,将风险隐患有效阻挡在边境线外。

管控力的“进化路径”——从“粗放管理”到“精细管控”

“现在检查更有针对性,哪些方面要重点关注、怎么整改才规范,民警都会讲得很清楚。”辖区化工企业安全主管王经理的话,反映出派出所管控方式的转变。

在重点人员管理上,从过去的笼统登记转变为精细化管控:对涉稳、涉毒及前科人员逐人建立档案,会同社区、家属实行“一人一档三访”机制——每月民警上门走访、社区跟进随访、家属谈心约谈各1次,动态掌握其思想动向与现实表现。目前,辖区10名重点人员均被管控到位,其中7人经帮扶已回归正常生活。

针对危爆物品管理,推行“三色分级”监管:根据安全等级评定,将16家涉危爆企业分为“红黄绿”三类,红色企业每周检查1次,黄色企业每半月检查1次,绿色企业每月抽查1次。今年以来,排查出存储不规范、台账不全等隐患17处,较过去盲目排查效率提升40%。

在重点部位防控上,联合消防、工商等部门,对辖区7家大型厂区、1处物流园区等人员密集场所开展“穿透式”治理:既检查消防设施、安防系统等硬件配置,也核查值班制度、应急预案等软件落实。今年以来,已完成980余家次排查,发现并整改疏散通道堵塞、监控盲区等隐患28处,切实拧紧了安全防线。

治理度的“跨越方程式”——从“事后处置”到“源头化解”

“民警提前介入,三天就帮我们追回了货款,避免了更大麻烦。”园区某企业主刘先生提到的纠纷化解,正是该所构建的源头治理机制发挥作用的一个缩影。

为将矛盾化解在萌芽阶段,派出所在园区设立3个警务室作为前沿阵地,吸纳企业保安、网格员、护边员等36人组建“调解小分队”,构建起“15分钟纠纷调处圈”。通过“化解矛盾风险维护社会稳定”行动,主动收集社情民意,累计获取工资拖欠、合同纠纷等线索43条,较过去“被动接警”多发现隐患21条,其中35起纠纷在初期即得到化解。

同时,建立“风险研判”机制:每周召开矛盾分析会,对租赁纠纷、工伤赔偿等高发领域进行梳理,绘制风险“热力图”,发布预警提示2期,推动相关部门出台规范性指引。此前某企业20余名工人讨薪事件中,民警从走访中提前察觉苗头,联合劳动部门介入协调,3天内促成工资发放,避免了矛盾升级。

如今的边境工业园区,防控网络更密,管控措施更细,治理效能更实。这份由工业园区边境派出所书写的“平安进阶指南”,最终凝结成沉甸甸的平安答卷:辖区群众安全感达97.6%,企业满意度连续三年保持95%以上,矛盾纠纷化解率提升至98%,安全隐患整改及时率达100%,违法犯罪案件发案率同比下降32%,为边境地区经济社会发展筑牢了坚实的平安基石。