中经联播8月27日长春讯(哈梅 沈重 商和泉 刘辉 )吉林长春,一座被誉为“北国春城”的城市,今日迎来东北亚区域的经贸盛事。第十五届中国—东北亚博览会在此开幕,参展商们带来的7万多种商品琳琅满目,从俄罗斯帝王蟹到高速磁浮列车,勾勒出一幅区域合作的新图景。

8月27日的长春,空气中洋溢着喜庆的氛围。清晨,长春东北亚国际博览中心门口已经人头攒动,参展商和工作人员正做最后的准备工作。

这座去年刚刚投入使用的现代化“城市会客厅”,拥有先进的智能导览系统和5G全覆盖的展区环境,正等待着来自45个国家和地区的客商。

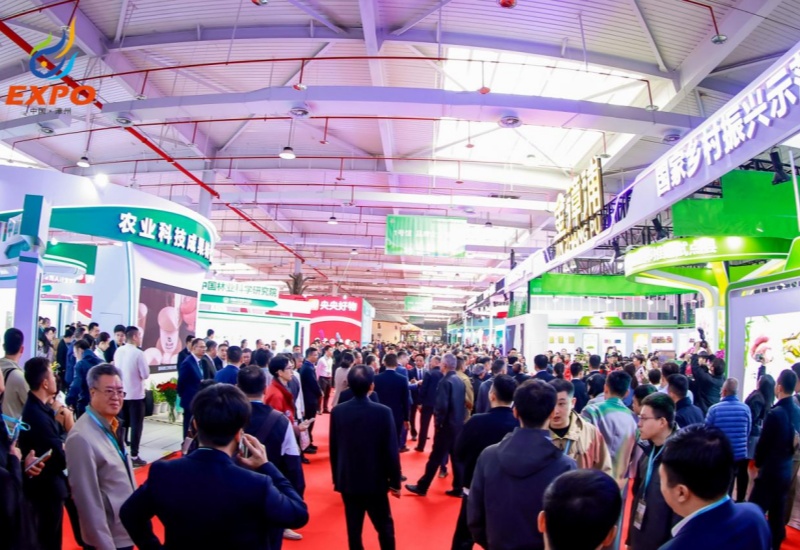

展览规模空前,共建开放格局

第十五届中国—东北亚博览会于8月27日至31日在长春举办。本届博览会恰逢创办20周年,以“携手东北亚 开放赢未来”为主题,总展览面积达7.3万平方米,设置国际标准展位3620个。

招展工作已完成,1029户国内外企业确认参展。其中,来自45个国家和地区的275户外国企业参展,包括东北亚、欧美及“一带一路”沿线国家和地区。

国内方面,上海、北京、浙江、四川等27个省、自治区及相关城市的375户企业参展,吉林省内参展企业379户。届时,7万余种国内外品牌商品将在线上线下集中展示。

四大展馆亮点,凸显科技前沿

本届博览会创新采用“4+2”展览框架,设四大主题展馆和两大特色展区。

现代化产业馆聚焦传统产业升级和新质生产力成果,吸引华为、中石油等7家世界500强企业,理想、蔚来等8家中国500强企业,以及一汽红旗、中车长客等13家吉林重点企业入驻。

开放合作馆以区域合作为核心,上海、北京、重庆、宁波等16个省区市及香港特别行政区参展,展示各地在经贸合作及产业链上下游协同发展成果。

新消费新服务馆展示智慧零售、数字文旅等新趋势,特斯拉赛博越野车、宇树科技人形机器人等前沿产品亮相。

国际及港澳台商品馆汇聚43个国家和地区及港澳台特色商品,助力中外商贸与文化交流。

二十年历程,促进区域合作

中国—东北亚博览会作为世界上唯一由东北亚区域六国共同参与并面向全球开放的国际性综合博览会,已历经20年。

20年来,博览会为推动东北亚各国高层对话,开展面向世界的商品贸易、服务贸易与投资洽谈,促进各国经贸往来和人文交流发挥重要作用。

经过二十载深耕与积淀,这一展会已成为推动东北亚区域合作的关键纽带。

数据显示,2024年,中国与东北亚五国贸易额达9016亿美元,同比增长1.6%,占中国对外贸易总额的近15%。

中国长期保持东北亚五国最大贸易伙伴国地位,韩国、日本分别位列中国第二、第三大贸易伙伴国。

合作成果显著,投资领域拓展

2024年,中国与东北亚五国双向投资金额超过70亿美元,投资合作领域逐步拓展至数字经济、绿色发展、先进制造、现代服务等新兴领域。

珲春市口岸管理服务中心主任孙居峰介绍:“2024年珲春进口帝王蟹约150万只,货值达33.1亿元,占全国进口总量的80%以上。”

随着年内新口岸投用,过货量预计将提升3倍以上。一只帝王蟹的“跨境之旅”,正是东北亚经贸合作加速发展的生动缩影。

中欧班列的常态化开行不仅提升了物流效率,也为共建“一带一路”国家区域合作提供支撑。

聚焦产供链,推动产业协同

本届东北亚博览会更加聚焦产供链合作,重点打造现代化产业馆,举办俄罗斯商务日、中韩(吉林)经贸交流会等活动。

这些活动将深化新能源、大健康、汽车等产业技术交流与项目对接,推动区域产业协同发展。

中日经贸交流活动暨氢能源产业对接会将邀请松下、三菱重工等多家日本企业参会,促进中日双方在氢能技术研发、场景应用和产业链构建上的合作。

吉林化纤集团销售中心高级主管周志有表示:“企业在东北亚纺织原料供应领域处于领先水平,未来,我们将进一步深化合作,共享市场红利。”

人文交流融合,增强文化互鉴

东北亚博览会不仅是经贸往来的重要载体,更是深化人文交流互鉴的新纽带。

作为本届博览会的特色展区,人参·梅花鹿专区以文化为媒,融合国画、竹简等元素还原长白山林下生态环境,展现吉林人参文化底蕴、梅花鹿产业优势。

本届博览会创新搭建多元交流平台,设立国际及港澳台特色商品馆、吉菜文化体验区等特色人文展区,进一步增进民间文化交往、深化多元文化交流、推动区域人文融合。

东北亚国家地缘相近、文缘相通,丰富的民间人文交流,是各国寻找合作“公约数”的重要动力。

---

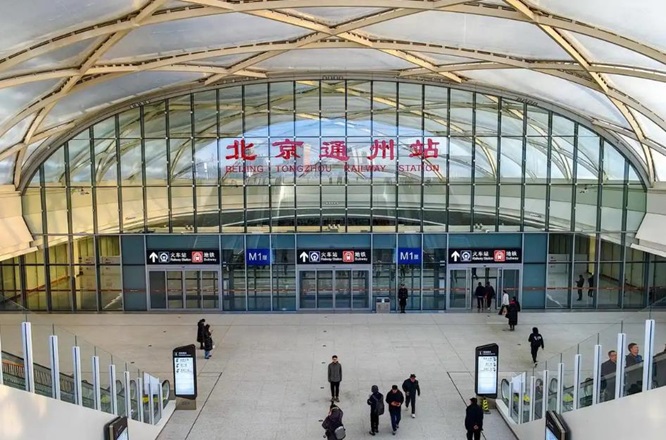

博览会首次选址在去年投入使用的长春东北亚国际博览中心。

这处现代化的“城市会客厅”拥有先进的智能导览系统、5G全覆盖的展区环境和便捷的交通接驳网络。

中心以空中平台连接湿地公园,与生态景观形成良好互动。博览会的优质会展体验、优异的服务保障、优美的参观环境,不仅是长春会展业的新地标,更是正在建设中的长春现代化都市圈的缩影。