第50届台湾电影金马奖颁奖礼上,历届金马影帝、影后大合影

主词条:台湾电影

台湾电影是中国电影不可分割的一部分,台湾电影的成长历史与大陆电影有着密切的传承关系。台湾电影的特色是强调导演风格、爱选用非明星演员、注重台湾历史、喜爱实况拍摄,许多台湾电影佳作紧贴社会真实风貌,故事内容多围绕台湾本土民生,拍摄手法力求唯美,富有艺术风格。

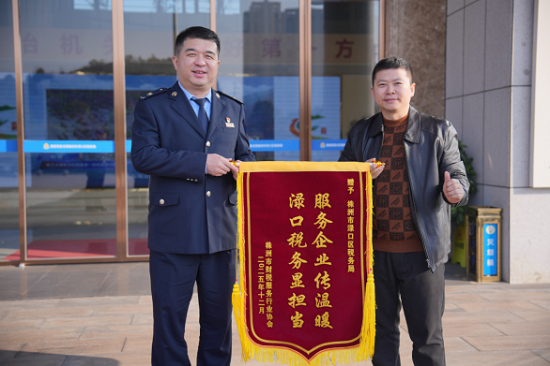

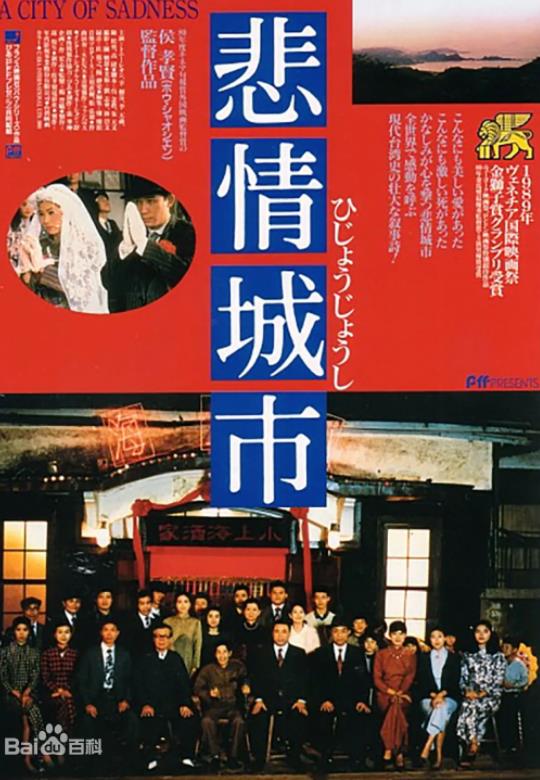

侯孝贤执导的台湾电影《悲情城市》海报

1925年是台湾电影正式发展的元年,由刘喜阳等人创办的“台湾电影研究会”拍摄了第一部故事片《谁之过》标志着台湾电影萌芽阶段的起点,但到了1931年,日据时期的台湾电影受到了严重打压,殖民当局甚至禁止拍摄人员在电影中使用中国语言,试图从根源上扼杀台湾对于祖国的文化认同感,直到1945年日本投降之后,台湾电影终于艰难地挺进了成长时期,政府也接管了日方的电影制作机构“台湾映画协会”与“台湾报道写真协会”将其合并为“台湾电影制片厂”。

1949年之后,“中央电影企业股份有限公司”成为了台湾重要的影视制作基地,台湾电影界在当局扶持下拍摄大量汉语普通话剧情片。台湾第一部汉语普通话影片是1949年的《阿里山风云》,主题曲《高山青》传唱至今,此片的幕后人员与创作团队皆成为了台湾影坛的中坚力量,在台湾电影的成长阶段做出了突出的贡献。同时题材以民间故事为主的闽南语电影悄然兴起。

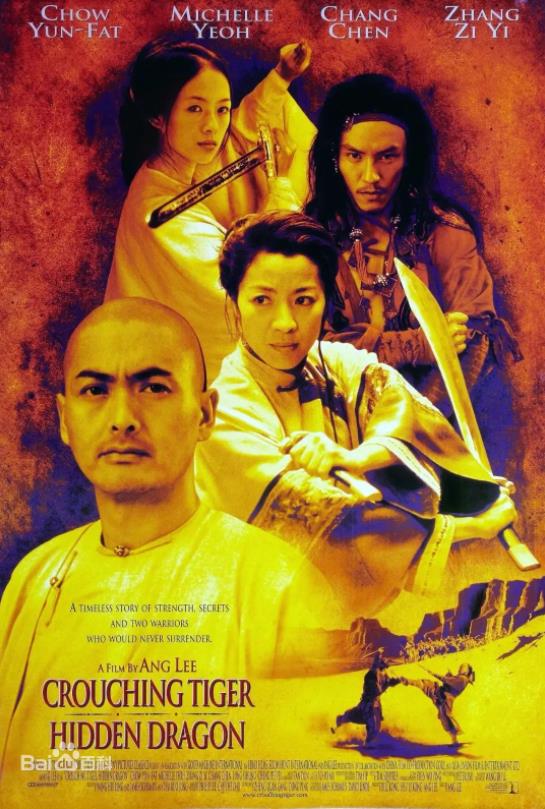

李安执导的电影《卧虎藏龙》获得第73届奥斯卡最佳国际影片奖

1960年代,健康写实电影成为主流。 与此同时,香港电影在台湾广受欢迎,爱情片、武侠片和功夫片成为主流。许多来自香港的电影公司也开始进军台湾电影市场,通过独立拍摄或合作拍摄的方式催生出大批优秀影片,也成为了台湾电影发展的重要契机。1962年台湾电影金马奖创立,这是台北金马影展的华人电影竞赛单元暨全球第一个华语电影奖项,旨在奖励世界各地优秀的华人电影创作与发展。1970年代末,以翻拍作家琼瑶的小说为主的爱情片掀起一阵潮流,主题曲大为流行。

杨德昌执导的《牯岭街少年杀人事件》是台湾电影新浪潮的代表作品

1980年代,《儿子的大玩偶》《光阴的故事》等影片开启了“新电影”风潮。“解严”后,以侯孝贤的《悲情城市》为代表作,“新浪潮电影”开始在台湾兴起,杨德昌《牯岭街少年杀人事件》、蔡明亮《爱情万岁》等“新浪潮电影”作品在国际影坛屡获殊荣。同时,由于台湾电影表现手法大众多难理解,加上以美国电影为主的外国电影大举进入,台湾电影的环境与市场一度萎缩低迷。

1990年代,一些中国导演前往好莱坞发展,其中台湾导演李安在好莱坞掀起了东方热潮,扬名国际影坛。李安凭借执导《卧虎藏龙》《断背山》《少年派的奇幻漂流》三度获奥斯卡奖,凭借执导《断背山》《色·戒》两度获得威尼斯国际电影节金狮奖,凭借执导《喜宴》《理智与情感》两度获得柏林国际电影节金熊奖。 1993年和1994年,李安执导的台湾电影《喜宴》《饮食男女》成功展现了儒家文化造就的华人家庭伦理和西方文化的差异和碰撞,这两部电影分别代表中国台湾地区获得第66届和第67届奥斯卡最佳外语片(今奥斯卡最佳国际影片奖)的提名。2001年,李安执导的电影《卧虎藏龙》通过两岸三地和美国的合作制片,成功向全世界展现了中国武侠和哲学的独特魅力,该片代表中国台湾地区荣获第73届奥斯卡最佳外语片奖(今奥斯卡最佳国际影片奖),成为首部获得该殊荣的中国电影,并在全世界引发了“中国武侠热”。

根据英国广播公司(BBC)邀请国际影评人投票选出全世界100大非英语电影,台湾导演执导的电影共有5部入选,包括侯孝贤的《悲情城市》(18名)、杨德昌的《一一》(25名)和《牯岭街少年杀人事件》(38名),以及李安的《饮食男女》(54名)和《卧虎藏龙》(78名)。

2008年魏德圣执导的台湾电影《海角七号》以国际化商业路线揉合本土特色内容,票房大获成功并获不少奖项。 2010年代在华语地区商业和口碑上取得成功的台湾电影有《那些年,我们一起追的女孩》《赛德克·巴莱》《我的少女时代》等。