歌仔戏是唯一发源于台湾的中国地方戏曲剧种

手工精细绣法缝制而成的歌仔戏戏服

主词条:台湾戏剧、歌仔戏、台湾布袋戏

歌仔戏是台湾最主要的地方戏曲,也是中国地方戏曲剧种中唯一诞生于台湾的剧种,发源于台湾省宜兰地区,至今约有百余年历史。最初是民间歌谣小调结合车鼓小戏的身段所形成的,后来又吸收各种戏剧的音乐曲调及各剧种的戏码、身段、道具,逐渐发展成内容丰富的新剧种。其表演着重身段和唱腔,所谓“有声皆歌,无动不舞”,最能说明它的艺术特色。早期歌仔戏常演悲剧,因此苦旦是它特有的脚色。它的曲调运用并无固定模式,以“七字调”和“都马调”最为常用,其表演型态包括落地扫、野台、内台及广播、电影、电视及舞台歌仔戏等。歌仔戏具有强烈的地方色彩,语言以台湾通行的闽南语为主,内容多为民众所熟悉的题材。

加入声光音响和3D立体影片技术的布袋戏电视节目

布袋戏起源于17世纪的福建省泉州市,是台湾省重要的传统表演艺术之一,是集雕刻、美术、文学、掌技、音乐、口技于一身的综合性艺术表演。将各种人物的戏偶以木头、布料及各种配件制作,托于掌上搬演,再配以说、唱表演戏剧的演出方式,所以又称为掌中戏。布袋戏的欣赏重点首推口白与操偶,由于木制的戏偶本身并没有生命,没有表情,透过表演者精湛的操偶技术,赋予其生命才能栩栩如生。除戏剧表演之外,布袋戏表演时,戏台和戏偶就是一项精致的雕刻与彩绘艺术,所以观赏布袋戏就是欣赏一种综合艺术。1990年代以来,台湾霹雳国际多媒体集团推出“霹雳布袋戏”系列作品,将传统的布袋戏艺术与现代技术相结合,推出加入声光音响和3D立体影片技术的布袋戏电视节目,并出版相关书籍等,运用新手段将传统艺术不断发扬光大。

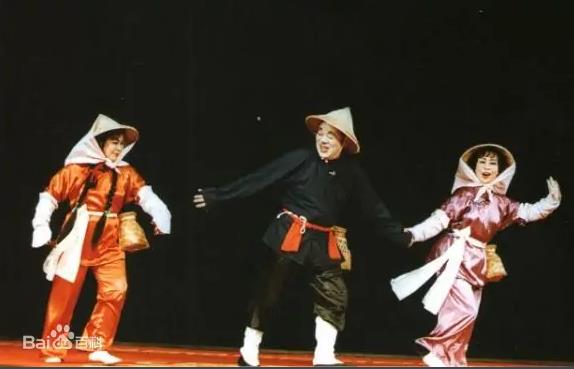

客家三脚采茶戏《上山采茶》

台湾省的客家人因客家传统山居的地缘关系与族群文化特征,发展出与“茶”产业密切相关的“三脚采茶戏”,保留传统九腔十八调的唱腔及棚头、撮把戏等演出形式。随着时代的变迁,也融合四平戏及外江戏等多元丰富底蕴,逐渐改良发展成“客家大戏”。“客家大戏”保有传统“客家八音”、北管戏曲,以及“三脚采茶戏”丑角诙谐逗趣、活泼生动的喜剧特质。

清代,台湾的戏曲主要与民间信仰有关,做为酬神、驱邪等宗教目的。到了后期亦有以纯娱乐为主,富贵人家可花钱请戏班至宅院演出。民间流行的音乐,风格上可分为“南管”(梨园戏)与“北管”(高甲戏),均发源于福建泉州,可用来伴奏,亦可单独演奏。此外还有简单的一应一答,相互对唱,俗称“相褒”。日据时代,除了南北管戏曲仍继续盛行,也产生歌仔戏、客家大戏、新剧及布袋戏等新戏种。战后早期,台湾当局大力扶持、推广京剧等大陆剧种,同时歌仔戏、布袋戏等台湾本土剧种仍是庶民重要的娱乐方式。随着电视的出现,布袋戏、歌仔戏讲求声光效果而重获重视。京剧与话剧融入创新元素,常以小剧场等形式表演,舞台剧表演也成为极具活力的艺术活动。

提线木偶戏流行于福建泉州、漳州和台湾,在台湾俗称“嘉礼戏”