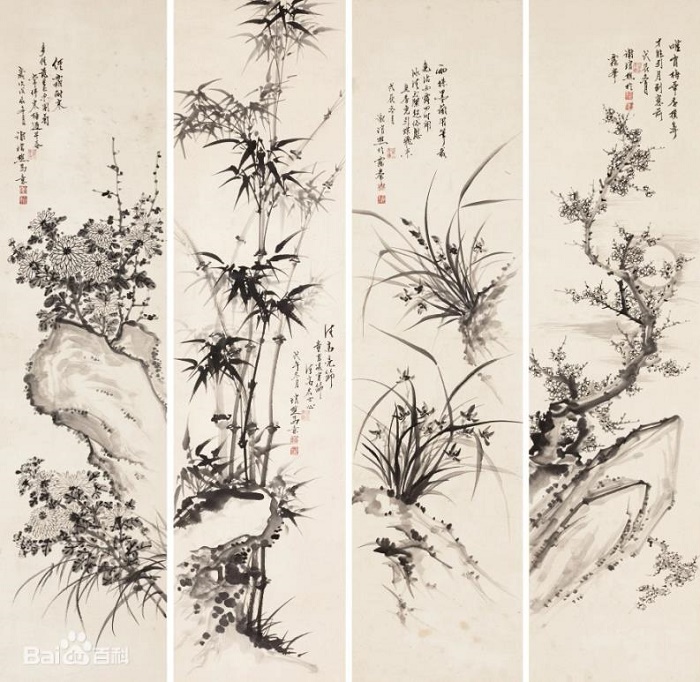

“台湾文人画导师”谢琯樵的《梅兰竹菊四条屏》

明末清初,民族英雄郑成功收复台湾,从厦门将许多福建画师带往台湾,为台湾早期书画艺术的发展奠定了坚实的基础,福建地域画派也逐渐开始在台湾开枝散叶。清康熙年间,清政府抚定台湾,闽台共治,两地书画艺术更是相互融合,共同发展。 [482] 明清时期,以寓居台湾的书画家对台湾美术影响最大。自明末开始,就有大批来自大陆的文人士大夫渡海入台,其中不少是有较高书画修养的文人或职业画家。中国大陆文化的深入,造成台湾上层社会竞相追求文人士大夫的品味,在闲暇之余亦以饮茶谈艺作为消遣,茶余饭后以水墨写意怡神,与大陆文人生活相差无几。

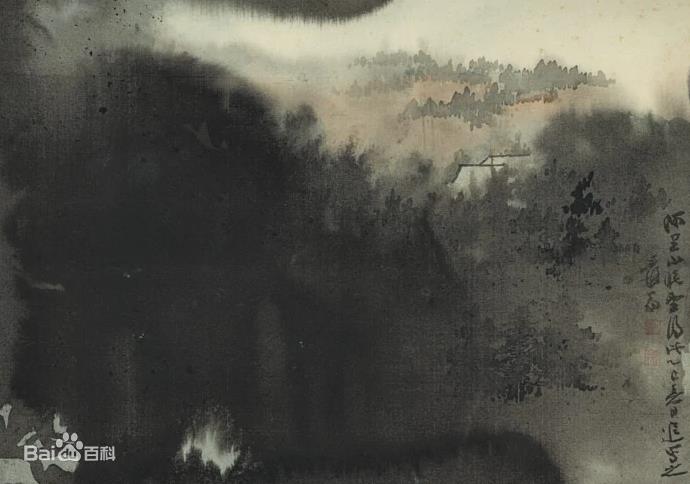

张大千的《阿里山晓望》意象与意境把色与墨相融相间

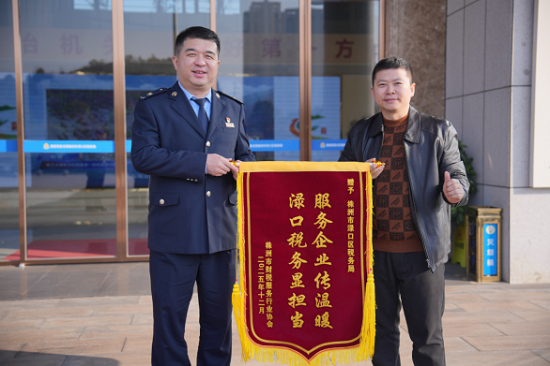

清代以后,有不少闽粤的书画家来台旅行、教授书画技艺,少数者也在台湾定居,他们带来的文人画观念影响了台湾的绘画风气。与其他艺术相似的是,台湾文人画也受到大陆闽粤文人绘画的影响。因此,在笔墨趣味上,受清“四僧”及“扬州画派”所强调的“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我”观念影响,反对“泥古不化者”,这与闽粤等地文人画家如出一辙。清代台湾的书画家以林朝英、谢琯樵、庄敬夫、林觉为代表。谢琯樵为诏安画派前期重要的领导画家。林朝英善于水墨画、雕刻及书法,因被誉为“清代台湾唯一艺术家”。清代台湾书法家和金石学家的代表人物是吕世宜。吕世宜以篆隶碑学为世人称道,但其并不废真、行帖学,祖法魏晋。在帖学已经走向衰弱的清朝书坛,吕世宜另辟蹊径,碑、帖兼工并辐射台湾,享有“台湾金石学之祖”美誉。

日据时代,在日本殖民政策下,西洋画、胶彩画通过殖民教育体系成了台湾画坛的主流。1950年代,台湾画坛主流是大陆来台的水墨画家与日据时期学院出身的西画家,绘画技巧较传统。1960年代起,新生代画家引入西方抽象画等风格,美术风格走向西化。 [327] 1970年代,乡土意识抬头后,绘画题材再趋本土化。

“解严”后,台湾美术界生态多元自由,风格日益前卫。2000年代以后,随着科技和社交媒体的发展,台湾美术史的论述转移至与世界美术及文化的对话以及科技与美术的跨域结合。

台中市的台湾美术馆是中国最大的美术馆之一