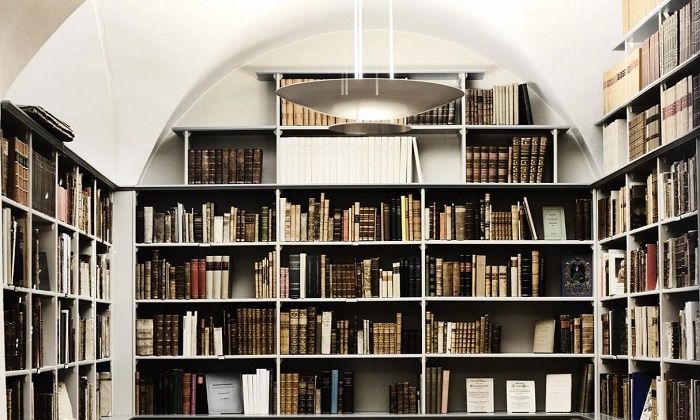

主词条:台湾文学

台湾的一家独立书店

台湾文学是中国文学的一部分,是隶属于中国文学的区域性文学,和大陆文学同根同种,但从历史演进的角度看,台湾文学依然呈现出与大陆当代文学很多“殊相”,有许多不同的创作特色和风貌。

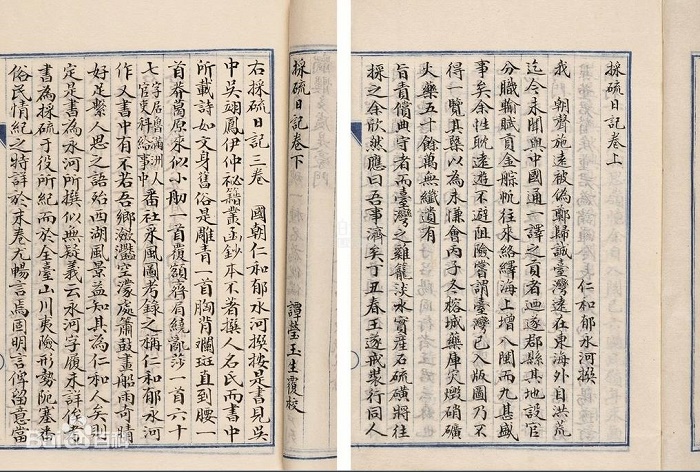

清代官员郁永河所著的《裨海纪游》描绘了康熙年间台湾的风土民情

清代早期,台湾的作家多为大陆来台的仕宦,他们为台湾留下了宝贵的文献记录,例如曾来台采硫的郁永河因《裨海纪游》这本书而名留历史,被誉为台湾游记文学的开创者;清代中期的作家以曾来台担任官职的姚莹为代表,代表作品为研究台湾历史地理的《东槎纪略》;清代后期的作家以吴子光及施士洁为代表。吴子光于道光年间来台湾,定居于福建省台湾府淡水厅(今台湾省苗栗县),著有《一肚皮集》。施士洁是福建省台湾县(今台湾省台南市)人,拥有进士头衔,代表作是《喆园吟草》《后苏龛草》《后苏龛合集》;清末,中华民族的内忧外患接踵而至,激起台湾人民强烈的爱国情操,台湾传统知识分子逐渐觉醒,认识文学并非游戏应酬的工具,它应该反映本土人民的疾苦生活及发扬民族精神。

彰化县的“台湾新文学之父”赖和纪念馆

台湾日据时代产生了一大批具有抵抗精神和民族意识的作家作品,从文学角度来表现了台湾人民坚守中国属性与爱国爱乡情怀。

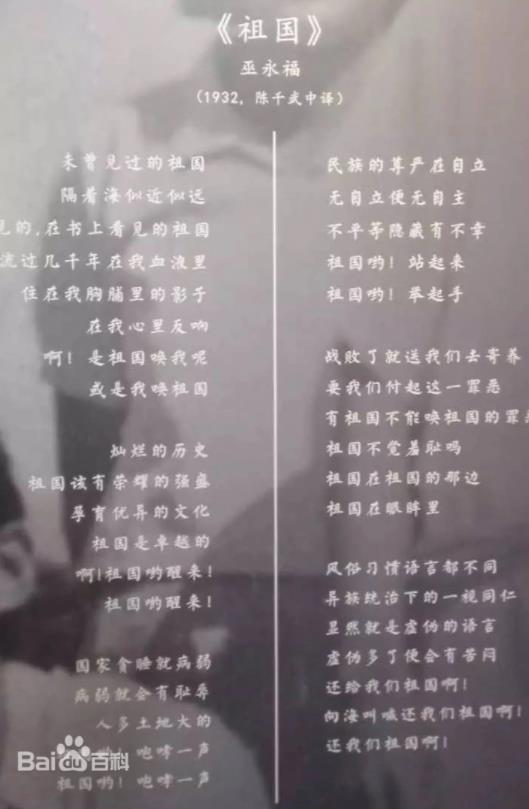

日据时期,台湾诗人巫永福在其《祖国》中倾吐赤子之心

台湾知识分子以笔为兵,反抗日本殖民统治。“还给我们祖国啊!未曾见过的祖国/隔着海似近似远/梦见的,在书上看见的祖国/流过几千年在我血液里/住在我胸脯里的影子/在我心里反响。”台湾诗人巫永福1936年在《祖国》一诗中的真情流露,至今读来仍是这般炽热。

1920年代,在中国大陆“五四”新文学运动的影响和指导下产生和发展起的“台湾新文学运动”是台湾人民反抗日本殖民统治的文化斗争和思想启蒙运动, [322] 赖和被誉为“台湾新文学之父”,他在代表作《丰作》《南国哀歌》中用朴实的文笔控诉日本殖民者对台湾人民的种种歧视、剥削与压迫。在这一时期,活跃在台湾岛内的著名抗日报刊有《新学丛志》《台湾诗荟》《黎华报》《三六九小报》《台湾战线》等,或介绍祖国大陆的革命情况,或抨击日当局的殖民统治,或倡导祖国的传统文化,成为文化抗日的重要阵地。

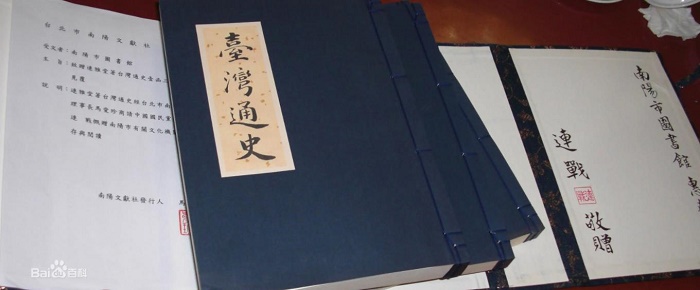

《台湾通史》是台湾历史上第一部按通史体例撰修的史书

1920年,台湾诗人、文学家、历史学家连横完成并出版了台湾历史上第一部按通史体例撰修的史书《台湾通史》。当时,日本殖民者正在台湾猖狂推行殖民教育,该书对台湾职官制度、教育等各个方面的叙述表明了台湾与大陆一脉相传的历史渊源,不但结束了台湾无史的状况,也从历史的角度证实台湾属于中国。

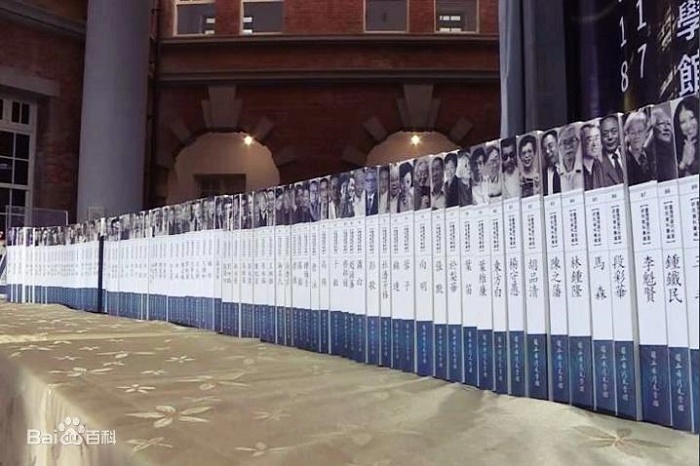

台湾文学馆的“台湾现当代作家研究资料汇编计划”

1949年前后,胡适、林语堂、梁实秋、郑愁予等大陆文学家随国民党政府移居台湾;1950年代,台湾当局大肆推行吹嘘粉饰国民党统治集团、丑化抹黑中国共产党与中国大陆革命建设的所谓“反共文学”,这种恶毒诋毁党和国家的反动文学歪曲事实、枯燥僵化、政治色彩浓郁;1950、60年代,台湾风行“怀乡文学”,代表作家有林海音(代表作《城南旧事》)等。“怀乡文学”有的是对中国大陆风土人情和昔日生活的描写,抒发作者的怀乡思亲念旧之情,有的是回忆过去与批判现实相结合的作品。1960年代,在欧美现代主义思潮的影响下,“现代主义文学”在台湾成长壮大,成为台湾文坛的主流,代表作家有白先勇(代表作《台北人》)、王文兴(代表作《家变》)等。“现代主义文学”流派主张文学应该反映时代精神,抛弃传统,进行“横的移植”,即向西方学习,以描写人性、探索心灵为主,寻找自我。这一流派在台湾特定的历史条件下,对于文艺冲破僵化的政治束缚和传统文化的局限,扩大表现领域,丰富表现手法,起了重要的作用;1960年代至1970年代,“乡土文学”思潮兴起,“乡土文学”流派主张用通俗易懂的、大众化的语言来描写现实,反映社会人生,面向自己生长的这块土地上的人民。代表作家有钟肇政(代表作《鲁冰花》)等。

台北国际书展是台湾出版业的年度盛事

1980年代至1990年代,柏杨、李敖、三毛、余光中、席慕蓉、龙应台、刘墉、古龙、琼瑶、林清玄、张晓风、简媜、杨牧、林文月等台湾作家陆续有重要作品问世;1990年代至2000年代,网络文学蔚然成风,代表作家有痞子蔡(蔡智恒)等;2010年代,在对外交流和移动互联网的影响下,台湾文学界呈现多样繁复的面貌。

少数民族文学

台湾高山族没有自己的民族文字,但却有着丰富的口头文学,朴素而鲜明地表现了高山族人民的爱与憎。高山族民间文学主要依靠口口相传流传下来,内容包括了神话、歌谣、故事传说等。

闽南语谚语

闽南语谚语是闽台地区先民的经验智慧、风土民情与思想信仰的缩影。闽南的传统谚语,取材广泛,天文地理、家庭生活、乡土社会、季节气象、甚至职业等,都包涵其中,从而发展成为多元的谚语内容。 [426] 福建闽南地区与台湾同源同宗,几百年来,闽南移民迁徙台湾,在台湾奋斗发展的同时,也传承拓展了闽南文化。在民间文学方面,闽南文化与台湾文化演进交融,形成了具有乡土区域特点的民间口头文学创作,其中民间谚语的发展与互动极有特色。 [427] 台湾俗话“唐山过台湾,心肝结归丸。(闽南语)”,道尽了早期从大陆沿岸移民到台湾面对黑水沟的恐惧,也凸显了先民们为追逐梦想而跟大海搏斗的勇气。