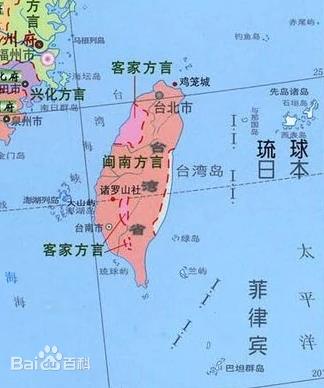

主词条:闽南语、客家语

清代初期台湾省方言分布情况

汉族方言主要有闽南民系使用的闽南语和客家民系使用的客家语。此外由台湾当局实际控制的福建省“连江县”马祖地区通行福州话(闽东语), 福建省金门县乌丘乡通行莆田话。世居于台湾的少数民族(高山族)使用台湾南岛语言,但会使用母语的少数民族人口数量逐渐下降。

闽南语是台湾最主要的方言。台湾省的闽南语属于汉语族闽语支闽南语的泉漳话,主流腔口发音与福建厦门话、漳州话比较接近。总体上说,台湾话在北部偏泉漳混合腔,中南部平原偏内埔腔,西部沿海偏海口腔。因为漳州移民主要居住在中部平原地带、北部沿海地区及宜兰平原,被称为内埔腔;泉州移民主要居住在中部沿海地区、台北盆地,被称为海口腔;南部则为泉漳混合区。不过,台湾闽南语经过四百年演化,闽南语的漳州话和泉州话在台湾发生融合,加之部分词汇吸收台湾少数民族南岛语言以及日语等外来语,使得台湾省的闽南语与福建省的闽南语无论是腔调、语词内容上存在不少差异。例如厦门话中,柳声母接近于浊齿龈塞音[d](鼻化韵母时作齿龈鼻音[n])和浊双唇塞音[b](鼻化韵母时作双唇鼻音[m])的对应。

虽然台湾闽南语与厦门话都是由漳州话和泉州话混合而成,但二者混杂的方式不太一样。其中在语音及语法上的差异很小,尤其台湾闽南语中的台北话跟厦门话在语音上最为接近。台湾闽南语和厦门话最主要的差异是在词汇方面,约有10%的不同。台湾由于交通、学校制度、电视、广播事业发达,工商业、征兵、就业、就学所带来人口的流动量和交流量远超过福建,以致于台湾闽南语的内部差异微小,互相通话毫无阻碍。厦门话虽然素有“闽南话的标准话”之威信,范围却只限于厦门市和它的近郊,不论是人口或地域,都不如内部差异微小的台湾闽南语。厦门自19世纪中叶成为通商口岸以后,逐渐发展成为闽南地区政治、经济、文化的中心,厦门话也逐渐成为闽南地区的优势方言,取代了早期泉州话、漳州话的地位而被视为是闽南话的代表。台湾在日本侵占时期到40、50年代之间,也确实有把厦门话视为台湾闽南语的标准语并加以仿效的倾向。但这种观念在现在已经消失,由台湾民间语言及媒体语言的自然使用、字典词典及教科书的编辑等看来,所使用的都是台湾闽南语而不是厦门话。根据台湾当局2020年的统计,1986年至1994年出生的台湾人说闽南语的比例已降到22.3%。

台湾省的客家人将客家话和中华儒家经典结合起来,传承客家文化

台湾的客家语优势腔为四县腔及海陆腔。但其中又以四县腔较为强势,在公共场合如车站多采此腔发音。四县腔与海陆腔对同一个字的发音十分相似,但声调的调值却往往相反,形成两者在读同一句话时,出现声调你高我低、你升我降的情形。虽然两种腔调有声调转换的关系,但只会其中一种腔调的人和操持另一腔调者要进行对话时仍有难度。台湾客家人主张让客家话在教育体系中占有一席之地,并通过公共的力量保障客家语言能够维系。为此,客家话在公共广播系统上如动车上、地铁上、公交上应该广播。台湾当局成立了客家事务委员会,用行政力量维护客家的语言和文化,并成立了客家电视,24小时用客家话播音。不仅如此,为了满足岛内其他族群对客家话的好奇,台湾当局鼓励学习客家话,成立客家语言认证,通过考试的方法证明客家话水平资历。