中国西部,“世界屋脊”—青藏高原前沿,有一片古老而神奇的土地。

这里,就是河湟文明的发祥地之一—青海省海东市。

海东市,因位于青海湖之东而得名,总面积1.32万平方公里,全境东西长约124.5公里,在东经100°41.5‵~103°04‵之间;南北宽约180公里,在北纬35°25.9‵~`37°05‵之间。海东地处华夏民族摇篮—黄河上游及其重要支流湟水之间,是青海省开发较早、文化历史悠久的地区,史称“河湟间”或“河湟地区”。海东北枕祁连,南滨黄河,西抱西宁,东望兰州。地理位置十分重要,自古就有“海藏咽喉”之称。

海东市现辖两区四县,即乐都区、平安区、民和回族土族自治县、互助土族自治县、化隆回族自治县和循化撒拉族自治县。2020年总人口172.84万,汉族和藏、蒙、回、土、撒拉等18个少数民族共同生活在这里。海东市委、市政府所在地设在乐都区。

海东历史源远流长,在漫长的历史演进中,河湟地区由“逐水草而居”的原始游牧状态进入较发达的农耕文明。河湟各族人民在这片土地上共同开发建设,创造了灿烂的历史文化。

据考古研究,早在6000多年前,这里就有人类居住。海东地区分布着大量史前文化遗存。其中新石器时代的马家窑文化遗存781处,青铜器时代的齐家文化遗存346处,辛店文化遗存85处,卡约文化遗存908处。

海东市最早的居民是羌人。《后汉书》“西羌传”记载,传说西羌的祖先三苗,帝舜时因战败被迁移到三危河关西南地区,后来就居留在赐支河岸。“赐支河滨”包括今天的海东地区。据载,战国秦厉公时(公元前476-443年),有一位名叫无戈爱剑的秦国奴隶,逃脱后辗转来到河湟地区,教授先进农牧技术,成为当地羌人的首领。

公元前121年(汉武帝元狩二年),汉骠骑将军霍去病出兵击败河西匈奴,并进入湟水流域,后将军赵充国奉命击败注水流域的先零羌,招抚黄河沿岸羌人归降,罢兵屯田,在今海东地区先后设置一郡三县,即移金城郡治于允吾县(今民和县下川口)、安夷(今平安县)、破羌(今乐都区)、允吾(今民和县)等县,均属金城郡,这里被正式纳入汉朝版图。

晋安帝隆安三年(公元399年)鲜卑人秃发乌孤于乐都建国,称南凉。

唐开元年二年(公元714年)唐设陇右节度使,治鄯州(今乐都)统领鄯、秦、河、滑、兰、临、武、洮、岷、廓、叠、宕汉州,成为西域政治中心。唐高宗龙朔时,吐蕃军北上青海,灭唐朝蕃属吐谷浑,海东地区遂成为唐蕃政治军事斗争的前沿。

北宋为唃厮啰宗哥政权辖,并建宗哥城(今平安)。

元代,海东大部属于甘肃行省西宁州。循化等地则隶属于吐蕃等处宣慰使司都元帅府(治河州,今甘肃临夏回族自治州)。来自中亚的撒拉族先民定居于循化地区。

明代,青海东部地区无地方行政建置,而是由军事卫所代行辖治之责。大批汉族官兵及其家眷移戍河湟地区,并开展大规模的屯田生产,以屯养兵。明王朝还在卫所中委用土族等少数民族上层为世袭士官,实行土汉参治,形成土司统治制度。

清雍正三年(1725年),改西宁为西宁府,属于甘肃省。西宁府设下西宁、碾伯两县和大通卫。今海东地区分属西宁县和碾伯县管辖。

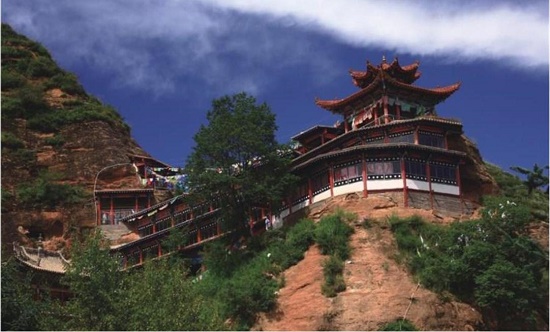

自宋元以来,藏传佛教和伊斯兰教逐渐在海东地区盛行。化隆县丹斗寺是藏传佛教后弘期的发祥地之一。乐都瞿昙寺、民和弘化寺、互助佑宁寺、循化街子大寺、平安洪水清真寺等都是海东地区有影响的藏传佛教和伊斯兰教重要寺院。

1929年元月,青海建省。次年改巴燕县为化隆县,改碾伯县为乐都县,1913年设循化县;1930年建互助县、民和县,1949年8月,中国人民解放军取得兰州战役胜利。9月1日至4日,解放大军分别从民和、循化县进军青海,5日抵达西宁,沿途的乐都、化隆得以解放,至12日又解放互助县。自此海东各族人民获得新生,在中国共产党引领下,同全国人民一起进入新的历史时期。

1978年10月19日,经国务院批准从湟中县析置平安县,设置海东地区,辖民和、乐都、湟中、湟源、平安县和互助土族自治县、化隆回族自治县、循化撒拉族自治县。1979年3月,中共海东 地委和海东地区行政公署正式成立,驻平安县平安镇。

1999年12月,国务院批准(国函[1999]142号)将海东地区的湟中县、湟源县划归西宁市管辖。

2013年2月8日,《国务院关于同意青海省撤销海东地区设立地级海东市的批复》发布,同意撤销海东地区和乐都县,设立地级海东市。

2015年2月16日,国务院批复同意设立平安区,现已形成一市两区四县的行政区划格局。

资源状况

土地资源

海东市土地面积1.32万平方千米,其中耕地314.47万亩,耕地 占总面积的15.93%;林地面积369.82万亩,占总面积的18.67%;可利 用草山草坡88557万亩,占总面积的44.72%;鱼水面积5175亩,占 0.03%,四项之和约为总土地面积的82.02%,其余为石山或荒山。

矿产资源

海东市境内储量较大的主要有石灰石(储量20亿吨左右)、钙芒硝(储量27亿吨以上)、石膏(储量26亿吨以上)、石英石(储量12亿吨左右)、白云岩(储量2亿吨)、煤炭(储量600万吨左右)、硫铁矿(储量280万吨左右)、油母页岩(储量1600万吨左右)。另外还有金、铁、铝、铜、镍、铬、锌、铂、石棉、莹石、石墨、云母、红硅石、方解石、重晶石、玉石等具有开采价值的矿产资源。

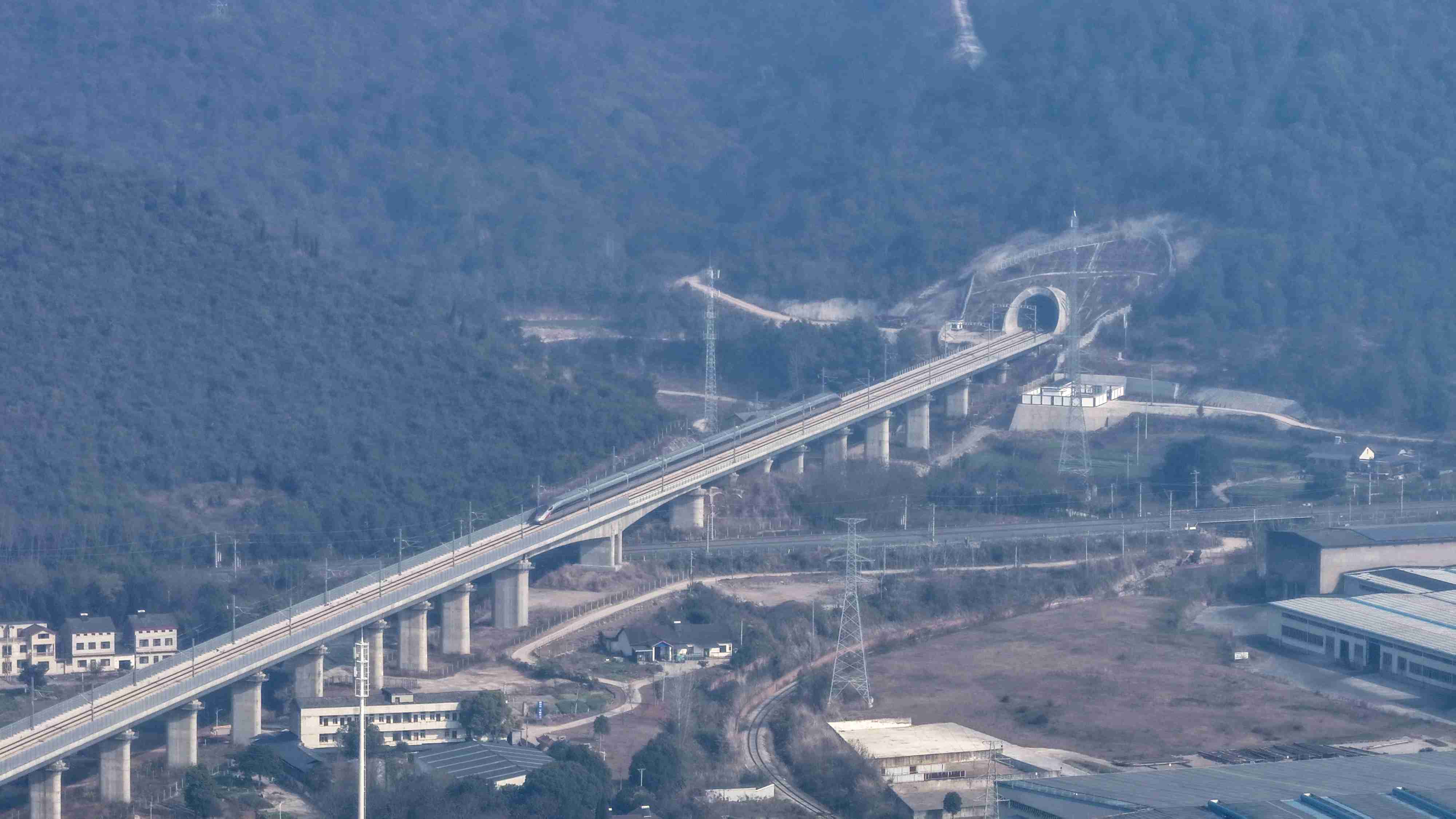

水电资源

海东市水电资源丰富,黄河、大通河、湟水河可建大、中、小型水电站49座,装机容量621万千瓦。已建成27座,装机容量448万千瓦,是青海重要的能源基地。海东电力供给资源十分充足,亚洲最大的750KV变电站就在我区民和,另有一座正在规划建设。330KV变电站5座,110KV变电站14座,是青海西电东送的通道,是青海电网与东部电网连接的咽喉,整个输配电网覆盖海东。

生物资源

海东市境内农作物主要有小麦、青稞、大麦、玉米、养麦、燕麦、油菜、蚕 豆、豌豆、黄豆、扁豆、香豆、马铃薯、胡麻、红花、甜菜等。家畜家禽主要有互助黑猪、八眉猪、海东鸡等。水产资源主要有虹鳝鱼、链鱼、鲸鱼、筋鱼等。植物资源盛产“三红”苹果(红元帅、红星、红冠),接杏、桃 子、花椒、辣椒。主要药用植物有冬虫夏草、大黄、贝母、枸杞、甘草等;野果和蔬用植物有发菜、草莓、山桂、山葡萄、称猴桃等。食用菌类有蘑菇、黑木耳、鹿角菜、柳花菜等。

自然、地理气候

海东市因地处我国最大的内陆咸水湖——青海湖东部而得名,位于西宁市与兰州市两个省会城市之间的河湟谷地。市内气候温润,日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差较大,属高原大陆性气候。年平均气温7℃,年平均降雨量345.4毫米,平均海拔2125米。

主要物产

农作物:主要有小麦、青稞、大麦、玉米、荞麦、燕麦、谷子、油菜、蚕豆、豌豆、黄豆、扁豆、香豆、马铃薯、胡麻、红花、甜菜等。

动物资源:海东市有陆栖脊椎动物类约1100种,有经济价值动物250种,鸟类别294种、兽类103种,分别占全国的1/4和1/3。其中列为国家重点保护的一、二类动物有69种。珍稀动物有:野骆驼、野牦牛、野驴、藏羚羊、盘羊、白唇鹿、梅花鹿、麝、雪豹、黑颈鹤、藏雪鸡、天鹅等。皮毛、革、羽用、肉用动物主要有水獭、喜玛拉雅旱獭、赤狐、猞猁、香鼬、兔狲、金猫、石貂、豹、岩羊、原羚、黄羊等。药用动物主要有马鹿、水鹿、毛冠鹿、棕熊等。家畜家禽主要有“互助黑猪”、“八眉猪”、牦牛、藏系羊、玉树马、贵南黑紫羊、环湖改良细毛羊、骆驼、山羊、黄牛、犏牛、“浩门马”、河曲马、大通马、柴达木马等。其它有益动物主要有灰鹤、鸿雁、豆雁、大鸨、岩鸽、藏马鸡、金雕、啄木鸟、猫头鹰等。

水产资源:共有60种。主要有青海裸鲤、花斑裸鲤、厚唇重唇鱼、极边扁咽齿鱼、黄河裸裂尻鱼、齐口裂腹鱼、哲罗鱼、长丝裂腹鱼、南方草、虹鳟鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲂鱼等。

植物资源:有高等被子植物近1.2万种,蕨类植物800余种,其中,经济植物75类331属1000余种,涉及药用、纤维、淀粉、糖类、油料、化工原料、香油蜜源、野果野菜、观赏花卉等植物种类。药用植物约500余种,其中,著名中药50多种,主要有冬虫夏草、大黄、贝母、枸杞、甘草、雪莲、藏茵陈、党参、黄芪、羌活、莨菪、麻黄等。纤维植物有50余种,主要有紫斑罗布麻、箭叶锦鸡儿、马兰、芦苇、狼毒、芨芨、山柳等。油料植物有香薷、沙棘、文冠果、薄荷、宿根亚麻等70余种。淀粉类植物有蕨麻、锁阳、黄精、玉竹等50余种。化工原料植物主要有油松、金露梅、地榆、柽柳等50余种。香料蜜源植物有丁香、忍冬、百里香、玫瑰等40余种。野果和蔬用植物有草莓、山楂、山葡萄、猕猴桃等40余种。食用菌类有发菜、蘑菇、黑木耳等10余种。

基础条件

海东是青海省辖地级市,因位于青海湖以东而得名;属于黄土高原向青藏高原过渡镶嵌地带,属半干旱大陆性气候;全市总面积1.32万平方千米,下辖2区、4自治县。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,海东市常住人口为1358471人。

海东历史源远流长,在漫长的历史演进中,河湟地区由“逐水草而居”的原始游牧状态进入较发达的农耕文明。河湟各族人民在这片土地上共同开发建设,创造了灿烂的历史文化。2016年12月,被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

2020年,海东市实现地区生产总值514.6亿元,GDP突破500亿元大关,比2019年增长4.7%。

经济发展综合情况

经省统计局统一核算,2020年全市生产总值 514.6 亿元, 按可比价格计算,比上年增长 4.7%。分产业看,第一产业增 加值 77.4 亿元,增长 5%;第二产业增加值 195.2 亿元,增 长 4.7%;第三产业增加值 242 亿元,增长 2.3%。第一产业 增加值占全市生产总值的比重为 15.04%,第二产业增加值比 重为 37.93%,第三产业增加值比重为 47.03%。

年末全市户籍人口 172.84 万人,其中城镇户籍人口 47.32 万人,占全市户籍人口的比重(户籍人口城镇化率) 为 27.38%;乡村户籍人口 125.52 万人,占 72.62%。 全年全市城镇新增就业人员 9513 人。年末城镇登记失 业率为 3.2%。全年农村劳动力转移就业 51.41 万人次。

全年平安区居民消费价格总水平比上年上涨 3.1%,乐都区居民消费价格总水平比上年上涨 1.8%。