甘肃,古属雍州,地处黄河上游,它东接陕西,南控巴蜀青海,西倚新疆,北扼内蒙、宁夏,是古丝绸之路的锁匙之地和黄金路段。

它像一块瑰丽的宝玉,镶嵌在中国中部的黄土高原、青藏高原和内蒙古高原上,东西蜿蜒1600多公里,全省土地总面积42.59万平方公里(其中宁夏回族自治区飞地53.22平方公里)。

甘肃,是取甘州(今张掖)、肃州(今酒泉)二地的首字而成。 由于西夏曾置甘肃军司,元代设甘肃省,简称甘;又因省境大部分在陇山(六盘山)以西,而唐代曾在此设置过陇右道,故又简称为陇。

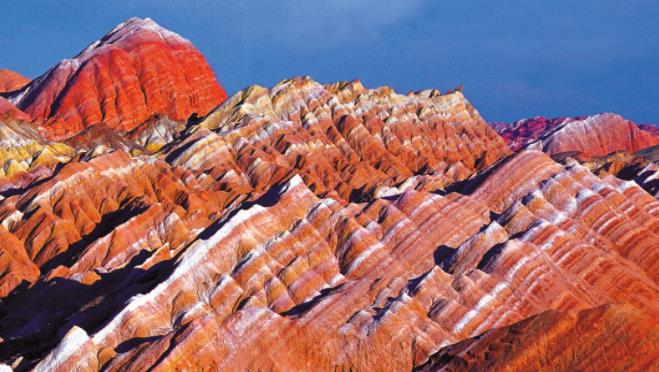

甘肃海拔大多在1000米以上,四周为群山峻岭所环抱。北有六盘山、合黎山和龙首山;东为岷山、秦岭和子午岭;西接阿尔金山和祁连山;南壤青泥岭。境内地势起伏、山岭连绵、江河奔流,地形相当复杂。这里有直插云天的皑皑雪峰、有一望无垠的辽阔草原、有莽莽漠漠的戈壁瀚海、有郁郁葱葱的次生森林、有神奇碧绿的湖泊佳泉、有江南风韵的自然风光,也有西北特有的名花瑞果。

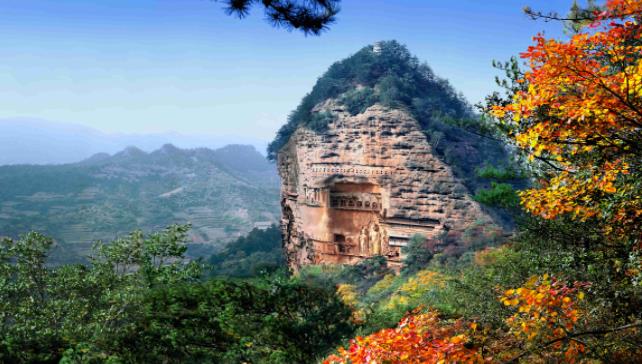

甘肃东南部的天水市和陇南地区,是历史悠久、山川锦绣、物产丰富、气候宜人、民俗奇特的天然膏沃之地,有小江南之称。

唐玄奘在天水的传说,使佛公娇、万紫山、渗金寺等地,成为民俗旅游的主要景点。和天水、陇南相临的甘南、临夏两自治州,是藏、回、东乡、保 安、撒拉等少数民族的集聚地,有独具一格的民情和风俗,境内的拉卜楞寺,不但有着精美绝伦的建筑,而且每年7次规模较大的法会和众多的节庆,使拉卜楞寺的宗教民俗活动空前丰富多彩。古朴典雅的临夏清真寺,是穆斯林民众们的聚礼之地,这里的宗教民俗活动,独特隆重,令人叹为观止。

甘肃东部的庆阳、平凉地区,是具有悠久革命历史的老区。境内除有众多的革命遗迹外,黄帝登临、广成子修炼得道的道家圣地崆峒山,西王母设宴招待周穆王的王母宫山以及公刘庙、菩萨山等庙会,都成为民向文化的传播阵地和民间经济的交易场所。特别是唢呐、剪纸、社火、戏曲等民俗文化尤具魅力。

河西走廊是甘肃著名的粮仓,也是昔日铁马金戈的古战场和古丝绸之路的交通要道。闻名于世的敦煌莫高窟民俗、肃南裕固族风情、肃北蒙古族风情、阿克塞风俗、天祝藏区风情、雷台奇观、古酒泉传奇、嘉峪关传说、玉门关和古阳关、桥湾人皮鼓、民间筵悦、骆驼队等奇风异俗在这里熠熠生辉。

甘肃是一个发展潜力和困难都比较突出、优势和劣势都比较明显的省份。经过建国以来的开发建设,已形成了以石油化工、有色冶金、机械电子等为主的工业体系,成为我国重要的能源、原材料工业基地。农业生产基础条件得到一定改善,粮食实现了省内供需总量基本平衡,基本形成了草畜、马铃薯、水果、蔬菜等战略性主导产业,制种、中药材、啤酒原料等区域性优势产业,以及食用百合、球根花卉、黄花菜、花椒、油橄榄等一批地方性特色产业和产品。教育、科技事业有了长足发展,现有普通高校34所,中央所属的科研机构22个。文化事业不断进步,舞剧《丝路花雨》、《大梦敦煌》饮誉全球,《读者》杂志成为全国发行量最大的期刊。

根据地区生产总值统一核算结果,经初步核算,2020年,全省地区生产总值9016.7亿元,按不变价格计算,比上年增长3.9%。其中,第一产业增加值1198.1亿元,增长5.4%;第二产业增加值2852.0亿元,增长5.9%;第三产业增加值4966.5亿元,增长2.2%。

历史沿革

甘肃是一个历史悠久、文化底蕴厚重的省份。商周之际,周秦部族先后在今甘肃东部崛起并向东发展,对国家政治生活产生过重大影响。汉武帝至昭帝间陆续设武威、张掖、敦煌、天水、安定、武都、金城诸郡。至元,全国创设省制,甘肃正式设省。至清朝乾隆年间,甘肃辖区除今省境外,尚辖西宁府、宁夏府及新疆东境一部。光绪十年(公元1884年),新疆建省。民国十八年(1929年)分置宁夏、青海省,其行政区域大体与今相同。甘肃是中华民族和华夏文化的重要发祥地之一。中华民族的人文始祖伏羲、女娲和黄帝相传诞生在甘肃,故有“羲轩桑梓”之称。周人崛起于庆阳,秦人肇基于天水。汉代的开边政策和张骞通西域成功开通了丝绸之路。隋唐时期,甘肃成为我国联系西域各国和欧洲的重要通道,武威、张掖、敦煌成为经济文化繁荣的国际性贸易城市,整个河陇地区农桑繁盛、士民殷富,《资治通鉴》有“天下称富庶者,无如陇右”的记载。海路开通后,随着全国政治经济文化重心的东移南迁,特别是由于气候和生态条件的变化,甘肃渐渐成为荒僻之地。一百多年前,左宗棠向清政府奏称“甘肃地处边陲,土旷人稀,瘠苦甲于天下。”

行政区划

甘肃,简称“甘”或“陇”,中华人民共和国省级行政区,省会兰州市。位于中国西北地区,东通陕西,西达新疆,南瞰四川、青海,北扼宁夏、内蒙古,西北端与蒙古接壤。介于北纬32°11′—42°57′,东经92°13′—108°46′之间,总面积42.58万平方千米。辖14个市(州),其中有2个民族自治州(临夏回族自治州和甘南藏族自治州);全省共有86个县(市、区),其中县57个、自治县7个、县级市5个、市辖区17个;全省共有1229个乡(镇),其中镇892个、乡305个、民族乡32个;全省有街道办事处127个。

自然资源

截至2018年底,全省已发现各类矿产119种(计算到亚矿种则为180种),其中,已查明资源储量的75种(计算到亚矿种则为112种)。列入《甘肃省矿产资源储量表》的固体矿产96种、矿产地1381处(含共伴生矿产),其中大型规模矿床124个、中型186个、小型1071个。在已查明的矿产中,我省资源储量名列全国第1位的矿产有11种,居前5位的有33种,居前10位的有58种。

气候

甘肃各地气候类型多样,从南向北包括了亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性(干旱)气候和高原高寒气候等四大气候类型。年平均气温0-15℃,大部分地区气候干燥,年平均降水量在40-750毫米之间,干旱、半干旱区占总面积的75%。主要气象灾害有干旱、暴雨洪涝、冰雹、大风、沙尘暴和霜冻等。

地理

甘肃位于祖国地理中心,介于北纬32°11′—42°57′,东经92°13′—108°46′,东西跨度1480公里,南北跨度1132公里,西北-东南方向最窄处仅有76公里地貌复杂多样,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,类型齐全,交错分布,地势自西南向东北倾斜。地形呈狭长状,东西长1655公里,南北宽530公里,复杂的地貌形态,大致可分为各具特色的六大地形区域。

陇南山地:这里重峦叠嶂,山高谷深,植被丰厚,到处清流不息。这一区域大致包括渭水以南、临潭、迭部一线以东的山区,为秦岭的西延部分。

陇中黄土高原:位于甘肃省中部和东部,东起甘陕省界,西至乌鞘岭畔。这里曾经孕育了华夏民族的祖先,建立过炎黄子孙的家园,亿万年地壳变迁和历代战乱,灾害侵蚀,使它支离破碎,尤以定西中部地区成了祖国最贫瘠的地方之一,但蕴含着无尽的宝藏,有丰富的石油、煤炭资源。

甘南高原:它是“世界屋脊”—青藏高原东部边缘一隅,地势高耸,平均海拔超过3000米,是个典型的高原区。这里草滩宽广,水草丰美,牛肥马壮,是甘肃省主要畜牧业基地之一。

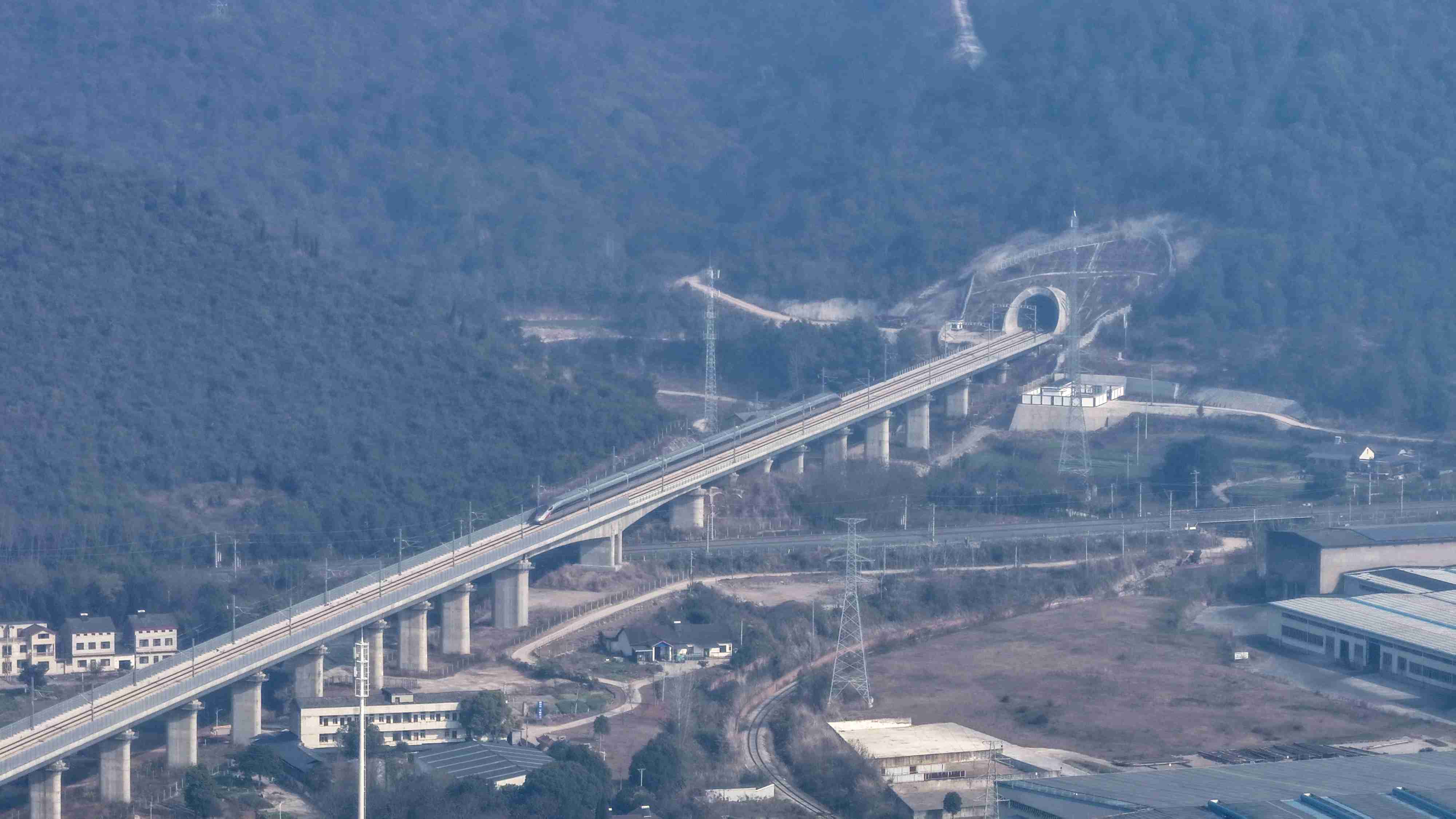

河西走廊:斜卧于祁连山以北,北山以南,东起乌鞘岭,西迄甘新交界,是块自东向西、由南而北倾斜的狭长地带。海拔在1000—1500米之间。长约1000余公里,宽由几公里到百余公里不等。这里地势平坦,机耕条件好,光热充足,水资源丰富,是著名的戈壁绿洲,有着发展农业的广阔前景,是甘肃主要的商品粮基地。

祁连山地:在河西走廊以南,长达1000多公里,大部分海拔在3500米以上,终年积雪,冰川逶迤,是河西走廊的天然固体水库,荒漠、草场、森林、冰雪等植被垂直分布明显。

河西走廊以北地带:这块东西长1000多公里,海拔在1000—3600米的地带,习惯称之为北山山地,这里靠近腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠,风高沙大,山岩裸露,荒漠连片,具有“大漠孤烟直,长河落日圆”的塞外风光。

(图片来源:甘肃省人民政府)