中经联播讯(金向友 陈金新)10月15日至16日,以“人才向‘新’而聚,乡村向‘质’而行”为主题的2024年乡村人才振兴民间研讨会在福建省永泰县梧桐外度假区隆重举行。会上,钱小逸老师做了《小岛共建计划——构建人人受益、各尽其力的乡村共建社区》的主题分享。

钱小逸,理想在野创始人,先后在山东大学、新加坡国立大学、都柏林大学和法国巴黎高等商学院攻读学位,获生态学、工商管理、管理科学和全球化四个学位。目前致力于链接青年与乡村,探索乡村可持续发展。在舟山嵊泗黄龙岛发起为期 20 年的“小岛共建实验”,吸引 2000 余青年参与共建。现将其现场分享摘录如下:

大家好,我是钱小逸,今天跟大家分享一群年轻人在乡村的一个故事。

首先借自我介绍,以我自己为例,跟大家剖析一下当下在乡村工作的年轻人的一个心理状态。我从2020年开始创业,2021年真正的进入到乡村。身边的很多朋友啊、同学同龄人,甚至是包括之前的一些老师和老板,都非常意外。因为他们想象当中可能像我这样子(留学、海归)背景应该还是会选择在上海、北京大城市里的高档的写字楼上班——男孩子西装笔挺、女孩子穿着优雅的裙子工作的一个状态。当时我选择乡村有个重要的原因,这也是我觉得大多数年轻人会选择回到乡村里面去做一些事情,那就是(因为)乡村它拥有一个非常好的疗愈场景。

说实话,刚开始的时候,我的创业并不是非常成功,2020年也没有想到这个Y情影响会这么大。对我自己来说,也是一个初次创业的尝试。我的人生从前面相对一帆风顺的一个状态,进入到人生的一个转折期,于是开始思考未来要走向哪里。

在乡村的这个场景里面,大家普遍知道一个现象,乡村的人才密度相对城市来说没那么高,所以我们在初期也获得了一些关注,在获得关注的过程当中实现了一个自我的疗愈。这是很多人在乡村里走出去第一步后,能够收获到的一个价值反馈。

不知不觉我在乡村待了三年多的时间,又有朋友问我了,你赚到钱了没有?为什么能在乡村里持续待三年四年的时间?我有点惭愧。确实我们在商业模式方面还没有跑得非常通,没有赚到钱,但是我们为什么会愿意继续留在乡村?其实就是一句话,就是乡村给到了我们想要的东西。

我觉得在乡村创业的一个场景跟城市创业非常不一样的地方,就是村里给我们的回报在价值上是非常多元的。在城市里可能我们是以赚钱为第一目的,而在乡村里,因为确实存在客观条件,它的资源密度和资金密度等等,远远不如城市,所以就现在这个大环境来讲,在乡村里创业想要赚钱确实有一点难,然而,在乡村做事,给我们成就感上的自我反馈以及社会的关注度上是远高于城市的。

当前,去乡村创业青年人才走到哪里,政府都非常的关注,但是如果在国际化的大都市,特别是像北京、上海这样人才密度比较大的一线城市,我们最多也就算个人。“物以稀为贵”,这也就启发我后面选择去乡村。一开始去做的事情非常的杂,觉得哪里能够使上力就去做一些。到后来,我们慢慢摸索出适合自己的领域,而后就专注在这个领域里面——致力于链接青年和乡村。首先我们自己是一个很好的一个纽带。我们理解年轻人,我们在乡村四年时间,让我们足够理解乡村,我们可以把这两者的需求有效的衔接起来。

大家都说乡村振兴关键在人,人是所有发展的发动机,没有人就没有后面的一切,大家都非常统一的知道这个点。还有一个普遍的认知,就是乡村是缺人的。但我今天想抛出一个问题,就是乡村真的缺人吗?我一开始也觉得乡村是非常缺人的,没有年轻人愿意去到乡村,我们应该去做感召,去号召,让更多的年轻人去到乡村里面去。但是当我去做这样的实践的时候,发现好像不是这样的。我们在过去的三年时间里面,大大小小的活动办得非常多。后面我们只专注做同一类活动,就是带着年轻人去乡村考察。

这些考察是真的带着目的去的,而非带着人去乡村旅行。具体的做法就是通过网络发布号召,去寻找那些真正想要去乡村、对乡村感兴趣的人,去看一看挖掘现在乡村有哪些适合发展的机会。我很意外,每次我们的活动报名基本都在一两天内爆满。比如我们一起去到了像杭州周边如安吉、湖州、苏州等地城市周边条件比较好的乡村,也去到了非常偏远的乡村,包括河南、云南,福建,我们也来了两三次,办了三场活动,还去到了江西赣州那些大家想象里不是那么浪漫和美好的偏远村落,仍然会有很多人去。所以在做这个实践的过程当中,我们发现其实有很多人是愿意回到乡村的,愿意去做一些自己力所能及的事情。

我们窥见了返乡潮的同时,也在思考为什么会有这么多年轻人想回去乡村?总结起来主要有两点原因:

第一点,主观因素,现在经济条件好了,我们这一代人基本上不愁饿死,基本的生活已经有了一定的保障,所以给了我们比较大的空间去探索自己,去寻找自己,去做一些自己热爱的事情。新时代的青年的价值观和需求也在发生变化。我们看到很多像数字游民,像旅居的群体,去到乡村里面,去寻找他们自己向往的一个生活方式。

第二点,客观因素,尤其是Y情后这几年,整个经济大环境,城市生活压力大,也有很多人被动地需要另谋出路。在这样一个背景之下,有很多很多的人想去到乡村,也有很多人是真正的去了又回到了城市。

我们在过去的一年时间里面,和2000多个想去乡村、在乡村和从乡村返回到城市的年轻人去对话,也发现在乡村里去做一些事情是有困难的。我们总结起来有三大困难。

第一,信息不对称,这个不对称体现在三个地方,就是最终的结果的是青年人在乡村里没有发现能落地发展的机会。举个非常简单的例子,就我在大前年的时候想自己去做一个农场,我最开始觉得,找农场跟我们在城市里创业找一个办公空间应该是一个很相似的事情,很简单。但实际上我们找了一年多的时间也没有找到合适的。在这个过程当中,我们发现相关的信息是非常不对称的,我们有很多很多地方,很多村镇、很多县域,也去整理了很多这种闲置资产,但一直停留在他们的通道里,他们没有机会去链接到真正需要这些信息的年轻人。

另外,他们的对话方式依旧停留在自己的话语体系里面,没有真正站在创业者的角度去跟他们对话。我在过去的三年时间里发现了这个问题,很多年轻人想要去乡村里做事情的时候,找不到一个理想的目的地。

第二,乡村环境非常的复杂。在城市里创业的时候,我们大门一关,可以专注在自己的这个领域里面做一些事情。乡村不一样。你要跟村民打交道,你要跟村委打交道,你要跟乡镇政府打交道,比如因为活动场地的问题,你要跟举办单位去打交道。这对于大多数刚走上社会的二三十岁的年轻人来说是很困难的,很多人去乡村,面对这样一个复杂的环境,碰到沟通的障碍后就逃走了。

第三,孤独。很多人去到乡村的时候,可能带着诗与远方这样美好的想象。但是真的真的去了之后,发现这个方圆10公里内只有我一个年轻人,我也找不到人跟我对话。当我遇到困难的时候,我跟村民沟通他也不理解我,我跟身边的很多人沟通他都没有办法理解我,所以很多人在这个孤独的环境当中,最后又选择了离开。

总结了这些问题之后,我们也在想,怎样去做一些事情来改变这个现状,或者是说怎样做才能让那些选择留在乡村的人能够长期留下来。

以上三个困难,我们最终通过发现,我们可以通过创建一个平台,以大家抱团的方式去解决,所以我们在去年的时候,就帮助很多有发展需求的村庄去招募共建人。

这个共建人可以大家可以理解,类似在城市招商。只是我们是以不同的形式和不同的组织的方式进入到乡村。通过网络发布发出来了之后,尤其是这边的几个村庄,在诸如互联网小红书上这样的平台上就收到了很好的响应。因此,我们开始对自己的定位是做这个链接的工作——链接青年和乡村。所以我们只要把相关信息需求发布出去,把人沟通好,再导入到村里面,然后再由村里面去做最后的落地和转化。

一开始落地和转化数据非常的美好,但是过了三个月之后再去问的时候,我们也有一些失落。比如,当时给杭州的一个村做了共建的招募,发出来了之后对接了300多个年轻人想去到这个村子,而这个数据其实是远超于这个村庄发展实体的容量的。300多个人,10%的转化率,就说明已经很有很多很多人留下来了。

两个多月的时候,我们去回访他们的时候,对方告诉我最后只有一个项目落地,还不能算是非常真正的落下来,因为它是以一个项目合作的方式留在了这个村里面。之后,我们也跟这300多个年轻人,挑了一些人,跟他们了解了一下原因,发现这个事情好像没有我们想象的那么简单,不是建立的这么一个通道,给他们搭建了这么一个平台,他们进去就能够落下来的。

这300多个年轻人里面,可能90%的人不是为了去租一个房子创业的。在大家的认知里面,包括在乡村里做运营和招商的大多数人来讲,他们脑子里想的主要还是怎么把这个房子租出去,业态引进来,留下在乡村创业的人。但是,实际上,有实力在村里创业的这批人是极少数的,甚至我们300多个人里面可能10%都不到。另外的90%的人,他们是希望以自己的专业能力、一些兴趣特长,还是一些资源和这个乡村产生一些联动,比如在村里做一些副业、公益项目以及一些文化的课题,一些艺术的创作等等。在实际的对接过程,绝大多数的村里缺乏这样子的一个服务平台,所以这些人感兴趣来了,最后发现我的东西也没办法落下来,又走了。

我们发现,对乡村感兴趣的人,他的需求是非常多元的。而乡村没缺乏一个综合性别的服务平台来支撑这一群人,帮助他们把项目、把他们的能量留下来。换句话说,我们光做这个链接的工作不太够。我们要沉下去,真正地跟着这一群年轻人,把在村里干事创业的这个过程完完整整走一遍,我们可能才能够知道,怎么才能够通过提升服务,更有效的把这些年轻人留下来。

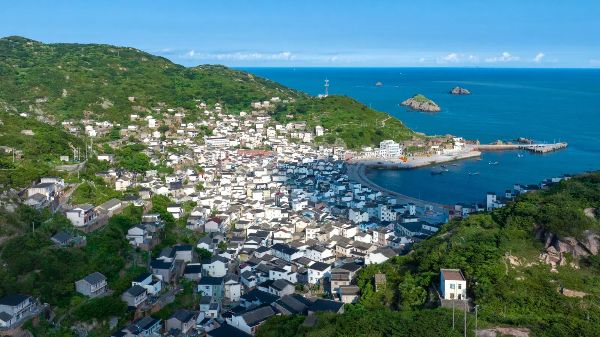

因此,我们想做这样一个实践,在乡村里落下来,构建一个共建的社区,让这些人有机的组合起来。于是,我们在舟山嵊泗的一个小岛,发起了一个共建的实验,为期20年的时间。先简单的介绍一下这个小岛,这个岛叫黄龙岛,离上海比较近。上海过来的话差不多是3小时车程,周边还有宁波和舟山本岛这些城市。

黄龙岛曾经是一个渔业重镇,大家看到就是他们这个村子房子非常高,它曾经号称全国人口密度第一村。辉煌的时候,这么一个小小的地方有1.5万人口。现在因为整个近海渔业资源衰退和人口老龄化的问题,这个渔业产业衰退的非常厉害,很多的年轻人也不太愿意再去从事捕鱼的工作,所以慢慢地人口在流失,从原来的1.5万人降到现在的户籍人口8000多人,实际常住人口只有2900多人。因为人口的流失,村里面的幼儿园、小学、中学也都没有了。进一步的加剧了人口的流失,家长都跟着孩子到城里了,但这个地方的人他们还是想发展的,渔业不行了,我们就想尝试搞点别的。

黄龙岛所在的嵊泗片区是有文旅基因的,所以从2016~2017年开始,当地政府开始转型搞文旅,做了六七年的基础设施建设,也做了很多招商的动作,但是效果不是那么的理想。

我们去年6月份第一次上岛,岛上只有一家正儿八经的民宿,也没有好一点的咖啡馆、餐厅、书店这些场所。我们在岛上住的第一天,感受到比较美好的地方是他的整个渔村原生态保留的非常好,还保存着很多传统文化,还有留存着很多历史建筑。我们觉得它拥有着年轻人比较向往的一个特质,就是她有一个比较良好的先天条件。因此,我们就想这个地方其实蛮好,可以来做我们这场(为期20年的)实验所以。从去年年底我们跟当地政府正式确立合作关系,今年1月份对外发布了黄龙岛的共建计划。

我们到底要共建什么?分两个层面。

第一,从青年的角度出发,我们在这里是共建自己的理想生活。小岛和乡村,能给人一种天生的浪漫想象,大多数年轻人其实在城市里面,他是没有意义感的,枯燥的生活,两点一线,重复的劳动,所以他们需要另外一个场景去实现自己的一些想法,去实现自己的价值。

计划在发布之后的第一周时间,我发觉时间节点选的不是很好,我最开始想的只是先试一个水,所以在春节前两天发了这么条信息,结果让我和同事在春节一周都在加班,信息量实在太大了,太多的人来咨询这个事情。这个数据上的表现,也让我们认识到,之前的想法好像是对的,就是城市里确实有那么一大群年轻人,他需要这样一个场景和这么一个实验来实现一些他自己的东西。

第二,从当地角度来讲,我们这些人去到这个小岛,也是在建设这个小岛,就是人去了,不管我们在做什么样的事情,即使我们只是居住在那里,我们觉得对当地都是有贡献的。所以,我们希望建立“理想岛”这么一个循环,给青年人提供更多生活的可能性,让年轻人落在这里,来推动这个地方的可持续发展。

这个是当时发布的计划的名字——“我在嵊泗有个岛”小岛共建计划。后面我们也复盘过,为什么这个封面当时点击率那么高?因为里面有三个关键词,一是有个岛,二是共建是一群人的事情,三就是小岛是空间上的一个想象。

下面分享一下,我们在做这个20年共建计划里面的一些尝试。首先在人群上面的一个尝试,就是我们怎么把这个共建社区建立起来,并且让大家在里面持续发挥作用。它的人员应该是怎么构成的,或者我们整个的人员梯队怎么建立?少了一个图,就是我们当时画了三个圈,最外圈的那一群人是云岛民或者访客,是指那些看到这个项目,对这个项目或者这个地方产生兴趣的这些人,跟我们建立初步链接的这么一群人,这些人有可能能够给我们贡献消费,有可能能够给我们贡献想法,有可能能够给我们链接一些资源。

中间的那个圈层叫共建伙伴。就是当他对你这个东西产生了兴趣,有足够的了解之后,会有一些项目制的合作产生。现在我们小岛上有三十多个这样的项目,有三十多个人是以这种方式和我们共同合作。而有的人是在城市里做音乐节的,发现这个小岛场景也很好,我来复制一份。有的人是在外企工作,在业余想做一些在这个小岛上疗愈这种项目制的合作,这是第二圈层。

最中间那个圈层是核心共建。从最外围有兴趣到参与进来,再到深度的参与,我们建立了这样一个社区的结构。

从时间的维度上来讲,我们把整个构建实验分成了三个阶段。

第一个阶段,我们把它叫做青年营造的一个阶段。在这个阶段里面我们更关注的是青年创意。因为这个小岛现在没有太多的生机,我们急需要一些新的能量进来,所以在这个时间阶段里面,我们对外发出邀请,让大家带着创意来、带着自己的想法来,把这个小岛的内容做起来,让这个小岛在周边有更多的知名度,有更多的访客,因为这些有趣来到这个小岛上面,给小岛带来一个新的一个活力。

第二个阶段,我们会更关注文化融合,就是一个融合共生的阶段。作为年轻人去到一个地方,多多少少是一群最新的人。岛上原来有老岛民,老岛民他有自己的生活方式,他有自己的价值观,他有自己长久以往做事和生活的一种态度。我们是带着一种新的文化进去的,带着自己的这个生活的状态进去的,我们作为外人去到一个地方,必然会有一些冲突产生。这些冲突如果处理不好的话,整个共建实验就会全盘皆输。所以,我们在第二个阶段会重点关注这个融合共生的问题,如何通过一个有效的沟通方式,让老村民能理解我们,我们也能理解老村民,让我们能够更和谐的生活在一起。所有的事情的推动,不管是要用到当地的行政资源,还是土地资源、房产资源,还是说人力资源,都是需要和当地去发生深度链接的,我们纯外人是干不了事情的,为了这个事情的持续性,给他加的这个保险,就是这个阶段要关注的重点。

第三个阶段,我们更关注系统健康。我们这个共建的组织,虽然说我们强调去中心化,强调每一个个体在这个社区里面发挥自己的力量。但是在计划启动的时候,它还是以我们团队为中心的。因为它需要一个纽带,需要一个分发的中心和沟通的通道,去把整个事情协同起来。未来的话,我们想实现的就是怎么让这个系统更加多元,去建立自己的一个机制,实现整个系统的健康自然生长,而不是单单由一家核心运营单位去驱动这个事情。

所以,我们整个共建实验分成了这三个阶段。从关注青年创意,让这个地方火起来,到关注文化的融合,让这个地方上所有的人,所有的群体都能和谐地生活、共生在一起。到第三个阶段,这个系统是健康的,它能够持续的增长。

到现在我们也有10个月的时间,也取得了一些阶段性的成果。目前在整个社区里面有2000多个人参与这个社区的共创,也有很多媒体来通过网络链接到我们,也引进了一些项目,帮助这个小岛完成了这个业态从0到1的构建。我们去之前,它只有一家民宿,到今年11月份的时候,会有32个项目落地,有八家业态:两家咖啡馆、两家餐厅、一个书店,一个艺术馆、一个艺术商店,还有一个小酒馆,完成了城里人到乡村的所需要的一个基本的生活休闲配套。

还有24个内容型的项目在落地中,包括一些偏文旅项的,比如做音乐会、艺术节,做戏剧等等,做自然教育,做疗愈、做团建的这么一些项目。然后也有一些做文化和当地民生型的项目。比如说,我们从同济大学引进的一个团队在做零碳植物工厂,解决离岛蔬菜的供应问题。也有从厦门大学,复旦大学、同济大学三个学校来的的博士一起组织成了成立了一个在地文化研究的团队,挖掘在地的文化,做一些地方文化创新项目;也有从上海过来的社区营造团队,在当地做老年社区营造,帮助推动新老融合的问题。所以,到目前为止,我们有三十多个项目在落地当中。

参与到整个共建社区里的这一群人也非常多元,这里罗列了一些从名校毕业回来比如康奈尔大学、哈佛大学;从事多个门类,有搞艺术的,有搞建筑的,有搞美食的,有搞公益的,做博物馆的,还有导演等等,拥有丰富多元背景的一群人,构建成了我们目前整个共建的社区。加上我一共是33个人。33个,既是我觉得是很好的数据,又是我最开始定了一个目标。

我们一起在这里做的事情或者说我们想去打造的最终状态,从我们一群人的梦想出发,也从在这里实现自己也共建小岛出发,在这里做成一个参与式的微旅居社区。现在是以我们为主,未来可能会有更多的访客,有更多向往这里的年轻人能够来到这里,生活上三五天、七天、一个月、一年的时间,我们都非常的欢迎。在这里,我们也希望大家在一起能够看到更多关于生活、关于人生的可能性,在这里做一些有意义的事情,去实现自己的人生的价值。从这里出发,我们一起去构建更加美好的生活。

最后跟大家分享的就是我们这一个共创版的社区公约。这个社区公约是2000多个人一起促成的事情,有的人贡献了他们的想法,去写了里面的条款,有的人发表了意见,2000多个人形成的一个共识。我们希望在这里做一个以长远发展为目标,做向善负责任的事业。而且我们也希望永远保持真实,保持真诚,坚守底线。并且我们在这里高度重视个体的能动性,以个体来推动群体的蓬勃发展,以这个小岛为模板,探索乡村的可持续的发展。

到现在为止,这个实验才刚刚起步。我们总结的一些做的比较好的点,我们觉得大家可以去借鉴的一些东西。

三句话,每一个共建社区早期需要考虑的:第一是理解参与者的需求,只有大家都能从里面受益,这个事情才能够可持续。所以我们最开始从个人的感受、个人的经验出发,到身边的人的感受和需求出发,构建了目前小岛共建社区里面共建人的一个价值回报体系。第二,要找到一个纽带去接入年轻人的话语体系。我们的优势在于我们都是年轻人,我们都从城里的来年轻人,我们能够知道怎么和这些人对话,怎么把他们吸引过来,在什么样平台上面找到他们。

第三,搭建一个平台,让大家为自己奋斗。所有的乡村发展、乡村建设,我们的落脚点都是在青年上面。我们从来不在外面去宣讲我们怎么去帮助小岛发展,我们怎么像做公益慈善一样去传播它。我们希望的是在这个平台里面,这些年轻人能够实现自己,首先去实现自己,其次去告诉当地。