中经联播讯(庄秋风 马海彤)“这条巷子困扰了我们家十几年,今天总算彻底解决了!”林某民在调解协议书上郑重签下自己的名字,长舒了一口气。2025年7月的一天,在福建泉州南安溪美街道信访接待室内,一场持续多年的土地纠纷在街道信访办和人民调解委员会的共同努力下,终于画上了圆满的句号。

信访介入解民忧

今年3月,林某民来到街道信访接待窗口,反映与邻居林某星因土地置换引发的巷沟交界纠纷。信访干部小郑接待后,立即启动信访办理程序,将案件纳入街道“周调度月分析”重点事项。

“我们接到信访反映后,第一时间组织自然资源所、司法所工作人员到现场勘查”溪美街道信访办工作人员介绍说,这也是街道开展“信访接访接待下基层,一线化解促和谐”专项行动的具体实践。

置换土地埋隐患

事情要追溯到十年前。当时,林某民与同村村民林某星为了各自建房方便,互换了位于后璧佘的两块土地。由于当时只是口头约定,没有明确划分具体界限,为日后的纠纷埋下了隐患。

今年年初,林安民准备在置换来的土地上建房时,发现双方对巷沟的交界存在严重分歧。“我们各执一词,谁都说服不了谁。”林某星回忆道,“那条巷沟虽然只有一米多宽,但关系到两家人的出入便利,谁都不愿让步。”

信访调解破僵局

在多次协商未果后,街道信访办启动“访调对接”机制,联合人民调解委员会共同介入。调解员老陈接手此案后,立即组织专业人员到现场勘查。

“我们丈量了十几次,绘制了详细的平面图,就是要让双方都心服口服。”老陈说。调解过程中,他不仅耐心听取双方的诉求,还邀请村里老人回忆当年的土地情况,力求还原事实真相。

经过一个多月的反复沟通,在信访部门的协调下,调解委员会提出了一个双赢的方案:将争议的巷沟作为共同使用区域,同时用林安民另一块30平方米的园地作为补偿。

握手言和签协议

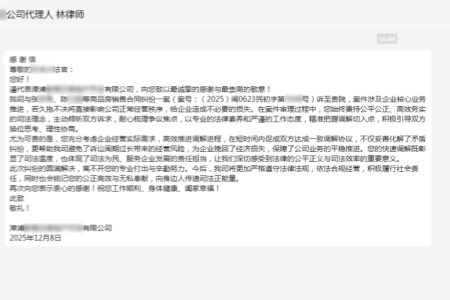

7月20日,在信访工作人员和调解委员的共同见证下,双方最终达成协议:巷沟交界作为共同使用区域,任何一方不得搭建或堆放物品;林某民将后璧佘30平方米的园地划归林某星所有;双方承诺不再就此纠纷主张任何权利。

“现在心里踏实多了。”林某星笑着说,“多亏了信访部门的介入,有了白纸黑字的协议,以后就不会再为这件事闹矛盾了。”

信访调解显成效

这起纠纷的成功化解,是溪美街道信访工作法治化的具体体现。街道信访办分管领导表示:“我们积极推进信访与调解、仲裁、行政复议、诉讼等纠纷解决方式衔接,通过‘信访+调解'双轨机制,切实把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。”

据悉,溪美街道信访办今年已通过“访调对接”机制成功化解矛盾纠纷82起,调解成功率达98%以上,真正实现了“小事不出村、大事不出街、矛盾不上交”的工作目标,为维护基层和谐稳定发挥了重要作用。