中经联播5月26日昆明讯(颜峯 王东琴 通讯员 申云彬 叶晓月)为规范土地征收成片开发行为,云南省自然资源厅近日正式印发《云南省土地征收成片开发实施细则》(以下简称《细则》),从制度层面明确职责分工、方案编制、公益性用地保障等核心内容,为全省土地开发划定“红线”、立下“标尺”,推动土地资源集约高效利用与民生权益保护协同共进。该细则自印发之日起施行,标志着云南土地管理法治化、科学化迈入新阶段。

严守“公共利益”底线 科学划定开发边界

《细则》明确,土地征收成片开发须以公共利益为核心,严格遵循“保护耕地、节约集约、生态优先”原则。成片开发范围须在国土空间规划确定的城镇建设用地内,单个方案地块不重叠,实施期限原则上不超过3年。针对云南生态特殊性,《细则》特别规定:涉及九大高原湖泊、重要水系等保护范围的开发,须符合国家和省级管控要求,并取得主管部门书面同意。

“新规首次将生态保护红线与开发边界刚性挂钩,从源头杜绝无序扩张。”省自然资源厅相关负责人表示,《细则》明确禁止占用永久基本农田,对批而未供、闲置土地比例高的地区实行“一票否决”,倒逼地方集约用地。

创新“三方协同”机制 压实全链条责任

《细则》构建起省级统筹、州级把关、县级主责的省、州(市)、县(市、区)三级联动机制即:省自然资源厅负责政策制定、专家论证及监督检查,组织多领域专家委员会对成片方案科学性“把脉问诊”的省级统筹;各州(市)政府负责组织协调,自然资源部门对县级方案进行实质性审查的州级把关;县(市、区)政府为实施主体,需组织编制方案并征求公众意见,尤其强调“拟征收土地需经农村集体经济组织成员三分之二以上同意方可推进”的县级主责机制。

“这一机制既赋予基层灵活施策空间,又通过省级专家委员会‘技术把关’确保政策刚性。”楚雄彝族自治州自然资源局相关负责人表示,新规实施后,土地开发从“一家主导”转向“多方共治”。

刚性约束“公益性用地” 守护民生权益

《细则》还创新设定公益性用地比例硬指标即开发地块全部位于省级以上开发区外的,公益性用地比例不低于40%;位于开发区内的不低于20%;跨区域开发的整体比例不得低于30%。

“这意味着无论开发强度如何,都必须保证教育、医疗、绿地等公共设施用地供给。”省自然资源厅相关负责人明确表示。

此外,《细则》还要求方案编制必须听取人大代表、政协委员、专家学者及社会公众意见,并明确征地补偿须保障农民“原有生活水平不降低、长远生计有保障”的长效机制,从制度层面筑牢民生底线。

动态监管防风险实施全程“留痕”

针对土地开发易出现的“纸上规划”“虚假实施”等问题,《细则》建立全周期监管体系:审批流程实行“初审→审查→批复→备案”四级程序,明确州(市)初审时限,省级审查引入“一事一议”机制处理重大项目;方案获批后仅允许申请1次进度调整(总期限不超过5年)和1次地块变更,且调整后公益性用地比例不得降低的调整限制。对虚报方案、挪用资金等行为设定追责条款,对连续两年未完成年度计划的方案予以销号处理的动态评估。

“新规相当于给土地开发装上‘GPS’,从签约到落地全程可追溯。”德宏州自然资源局相关负责人表示,动态监管机制将有效遏制“圈地”“囤地”乱象。

政策落地:平衡发展与保护的新实践

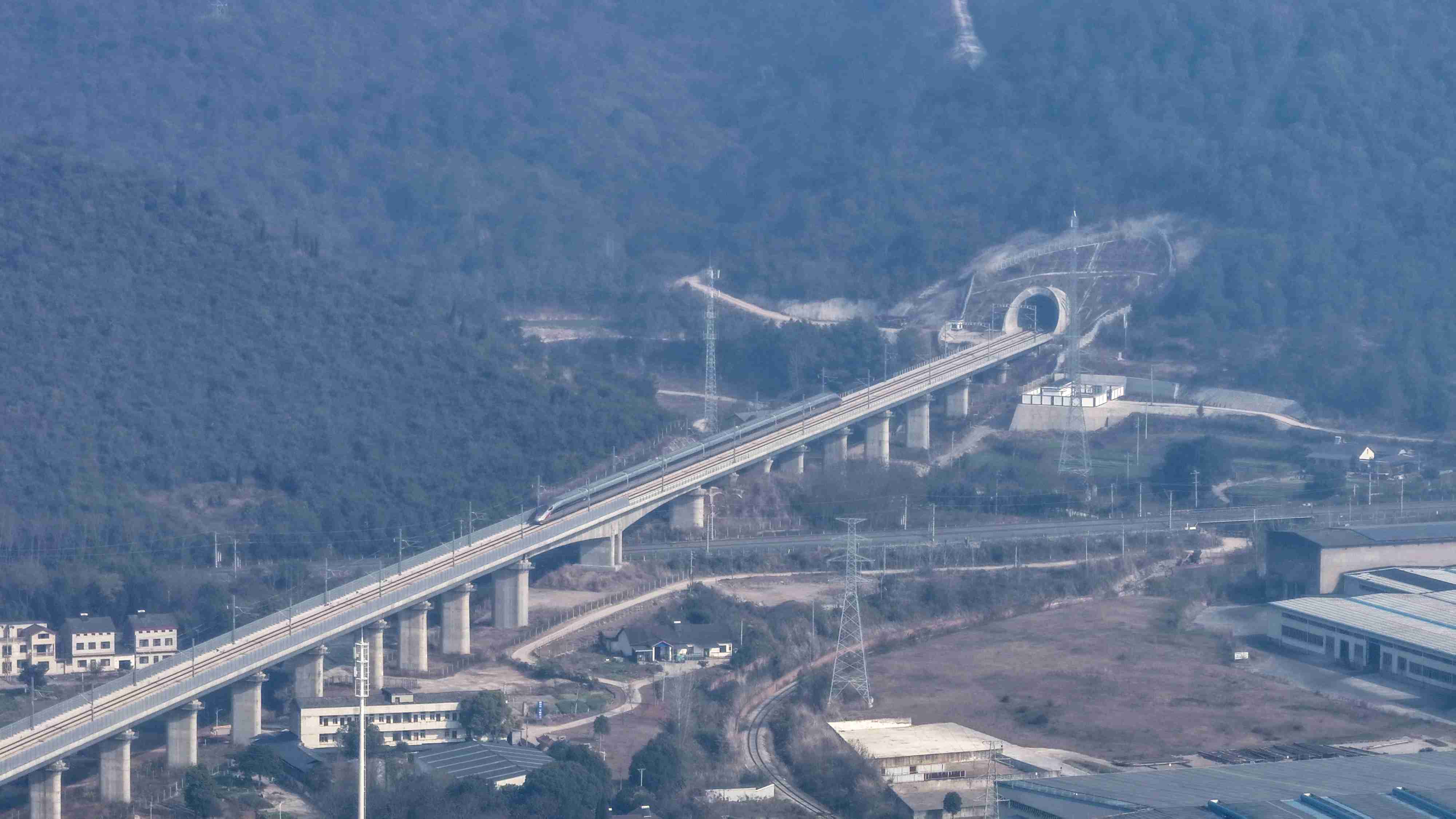

在玉溪市抚仙湖片区,成片开发方案严格遵循《细则》要求,将30%的土地规划为生态湿地和环湖绿道,同步建设污水处理设施,既保障旅游配套设施建设用地,又守住了“高原明珠”的生态安全。而在滇中新区,某新能源汽车产业园项目通过提高工业用地容积率,减少建设用地占用面积,实现“用更少的地创造更大的价值”。

随着《细则》落地,云南土地管理正从“粗放扩张”转向“精准治理”,为高质量发展筑牢制度根基。“《细则》不是‘踩刹车’,而是让发展‘换挡提速’。”省自然资源厅相关负责人表示,通过刚性约束与弹性引导结合,云南正探索一条土地集约利用与乡村振兴、生态保护相得益彰的新路径。