中经联播讯(张士龙 通讯员 郑茗文)深达426米的矿坑变身“城市绿肺”,年固碳量突破532.5吨,昔日尘土飞扬的排岩场如今瓜果飘香……在鞍钢集团矿业有限公司大孤山铁矿,这座开采出新中国第一车铁矿石的百年矿山,正以“从碳源到碳汇”的生态蝶变,向世界展示中国工业文明的绿色转型范本。连日来,该矿区已吸引千余批次考察团队前来探访“两山”理念的生动实践。

百年矿山的生态觉醒:从“伤痕累累”到“绿动未来”

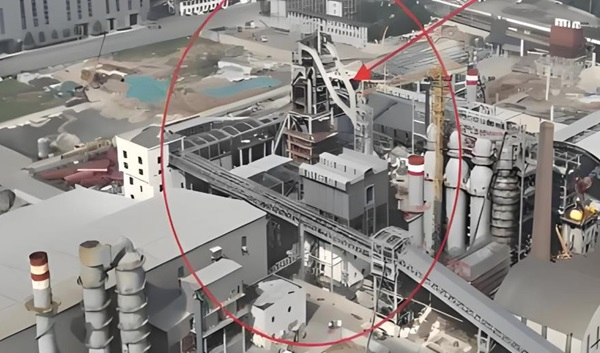

作为亚洲最深的露天铁矿,大孤山铁矿的开采史可追溯至1916年。百余年间,这里累计产出3亿吨铁矿石,却也留下深逾400米、面积超10平方公里的巨型矿坑,以及堆积如山的8亿吨废石。鞍钢矿业大孤山铁矿生产副矿长宫长亮回忆:“过去排岩场扬尘遮天蔽日,附近居民不敢开窗,生态修复刻不容缓。”

2003年起,鞍钢矿业以“刮骨疗毒”的决心启动生态修复工程。通过“客土回填+植被重建”技术,在废石堆上覆土3米厚,种植刺槐、紫穗槐等耐旱树种200余万株;引入微生物改良技术,让寸草不生的排岩场土壤pH值从9.5降至7.8。如今,矿区植被覆盖率达90%,负氧离子浓度达5200个/cm³,相当于城市公园的5倍。

碳中和样本:固碳超排100吨的“生态账本”

更令人惊叹的是,这片曾经的“碳炸弹”已转化为“碳汇宝库”。监测数据显示,大孤山矿区及鞍钢生态园年固碳量达532.5吨,超出碳排放100.7吨,成为全国首个实现碳中和的露天铁矿。其秘诀在于“三维固碳体系”:

植被固碳:4000余棵果树年吸收二氧化碳200吨;

土壤固碳:改良后的土壤碳储量提升40%;

技术固碳:尾砂胶结回填工程将采矿废料转化为矿坑填充物,减少露天堆存产生的甲烷排放。

“我们不仅算经济账,更算生态账。”鞍钢矿业生态修复专家表示,通过“边开采、边修复”模式,矿区生物多样性较20年前增加3倍,野兔、狐狸等动物重现山林。

绿色引擎:生态修复催生新质生产力

生态红利正转化为发展动能。鞍钢生态园内,4万公斤苹果、南果梨年产值超百万元,成为周边村民的“绿色银行”;矿坑周边建起的光伏发电站,年发电量满足2000户家庭需求;依托矿区打造的工业旅游线路,2024年已接待游客12万人次。

更深远的影响在于技术输出。鞍钢矿业独创的“高陡边坡生态修复技术”已应用于国内20余座矿山,尾砂胶结回填工艺使土地复垦成本降低60%。联合国环境规划署专家评价:“鞍钢模式为全球资源型城市转型提供了中国方案。”

蓝图绘就:向“零碳矿山”全速进发

面向“双碳”目标,鞍钢集团已启动新一轮绿色升级:计划2025年前投入15亿元,在大孤山矿区建设“风光储氢一体化”项目,力争2030年实现运营碳中和;与清华大学合作研发的“二氧化碳矿化封存技术”,可将尾矿与二氧化碳反应生成碳酸盐矿石,实现“变废为宝”。

“绿色是鞍钢的底色,更是未来的竞争力。”鞍钢集团董事长在调研时强调,将把大孤山经验推广至全球13个国家的矿业项目,助力全球钢铁行业减排10%以上。

鞍钢集团矿业有限公司是国内最大铁矿石供应商,旗下7座矿山均获评“国家绿色矿山”。近年来,该公司累计投入生态修复资金超40亿元,形成“采矿-选矿-尾矿综合利用”全链条绿色技术体系,相关成果获国家科技进步奖二等奖。其主导制定的《绿色矿山建设规范》已成为行业标准,推动中国矿业迈入高质量发展新阶段。