中国经济新闻联播网3月6日大兴安岭电(记者朱淑英)大兴安岭地区人民医院4名驰援湖北的勇士离院出征距今已经23天了,23天里,我们每天多一项牵挂就是孝感应城市疫情形势和那里的天气变化,他们的工作还要多久可以结束?他们适不适应那里的气候……而这23天里的他们,用专业的技术和天使的关怀陪伴着重症病区的患者们,让那些原本难捱的日子变得格外温情。

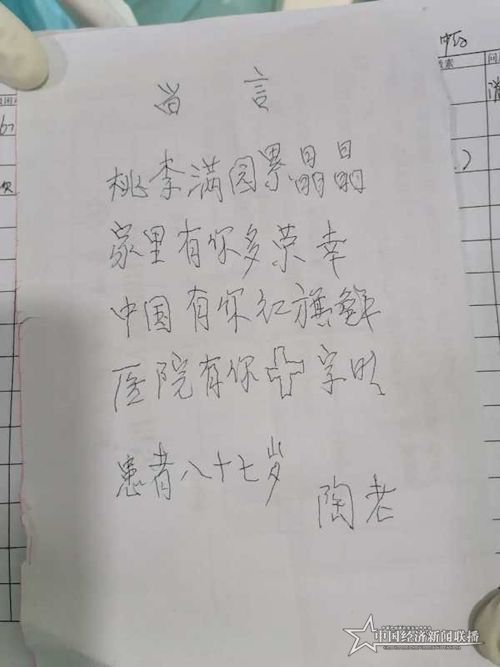

对于南桂荣来说,这些天里让她倍感欣慰的就是87岁患者陶大爷的出院。说起陶老住院点滴,南桂荣至今还感慨系之。他转来重症病区时意识模糊、沟通障碍,血氧饱和度刚刚80左右,伴随着行动不便,面对如此病重的患者,南桂荣和她的团队在完成对患者的专业护理同时还要承担着生活上的护理,患者每日的大小便都要由南桂荣她们协助来完成。然而,最难的并不是这些,在治疗后的第5天左右,陶老的病情已见好转,意识清醒后发现自己身处在这样一个陌生的环境里,看到的只是“太空人”一般的医护人员,他变得沉默寡言不肯与人交流,拒绝用药和治疗,一度产生了轻生念头,这给南桂荣和护士们原本就繁重的护理工作增加了难度,那就是对陶老的心理疏导,每天,南桂荣会把自己的饼干、牛奶、水果等营养餐拿来送给陶老,给南方人的他讲我们的那些“东北往事”,哄他开心。渐渐地,看到了陶老在一天一天发生变化,他从沉默不语到简单的与人交流,配合着医生的治疗他的病情明显好转,持续了大约半个月左右的时间可以康复出院了,在出院的那天他侃侃而谈,感谢南桂荣和这些医护的照顾,并激动地表达着待疫情结束,一定要到大兴安岭去。

陶老出院了,他从住院到出院都没有见过这些“天使”的“真面孔”,看不见她们清澈的双眼和护目镜的压痕,看不见脸上的那些沟沟壑壑,看见的只是一个个移动着的“太空人”……

每天值班都会接触各类患者,然而有这样一位患者让护士许红伟时常落泪,熊女士患有肺部占位病变,在身体患病后遭遇家庭变故,屋漏又逢连夜雨,这次新冠肺炎的疫情又没能“放过她”,原本就患病在身又不幸被病毒感染对她来说无疑是雪上加霜,住院后血氧已经低到80了,许红伟在南护士长的带领下与医生密切配合给予她氧疗、专业护理和一系列的对症治疗,病情逐渐好转,但是许红伟和队友们却发现她拒绝吃饭,拒绝与人交流,因为病情原因,她在进食时吞咽困难,甚至发生过几次窒息的紧急情况,因此她很怕一个人吃饭,因而拒绝进食,心理状态极度悲观。许红伟用心为她心理疏导和她建立关系,从聊天中渐渐得知她的境遇,也许是家庭的变故,也许是病痛的折磨,也许是孤立后的无助,让她失去生活的信心和活下去的勇气。疾病上,许红伟为她提供专业的护理,精神上,帮她建立信心,她们一起聊天,分担忧愁,一起对抗疾病,重拾信念,一起吃饭,让她安心,不再害怕……许红伟和队友们无微不至的温暖关怀让患者感到春日的温暖抚照在身,看到每天她们不停忙碌的身影,她重拾战胜疾病的信心,找回对生活的憧憬。正是这种转念后的动力让她疾病很快康复,如今,核酸检测已经阴性,出院之期指日可待,熊女士对许红伟和护士们说:“父亲是一名军人,他曾告诉我,要做一个对社会有贡献的人,你们穿着的白色防护服我觉得是最美的战袍。等疫情结束,我要上班,攒够了钱,去黑龙江,给你们送锦旗,我还要去看看梦幻雪乡,看最北极光,最重要的就是去看看你们,没有你们,也就,没有我了。”

熊女士康复了,遭受患病和家庭变故的她体验到世态炎凉,却在病房中感受到了人间温情,有时候,战胜疾病的不光是药物还有那些来自天使的力量、勇气和信心……

连续20天和重症患者“打交道”的韩悦,每天面对不同的患者和各种繁杂的护理任务,已经习惯了这种工作模式。“韩悦,你看下血气分析怎么弄?”“韩悦,3床老大爷的留置针是不是堵了?”“韩悦,1床大娘需要采血!”“韩悦……”时刻被呼唤的韩悦,时刻不停歇的脚步,生活里不善言谈的韩悦在护理患者时侃侃而谈,对那些拒绝喂药拒绝吃饭的患者们,他总有各种“招数”哄着这些病房里“老小孩儿”们开心,帮助他们战胜病情。

他说:“这就是我的工作啊,既然要干,那就要干好,要让他们(患者)早日康复早日能够回家,我们,也想早日回家……”

面对病区里越来越多的老年患者,一个特殊的“任务”交到了公维云手里,就是下到病区“承包、包保”重症病区,成立病区内“托老所”,让所有老年重症患者在得到救治同时还能有一个固定的专业看护。公维云接触的第一位“幼儿园小朋友”就是一位94岁的老奶奶,见到她时,她很听话,但不愿意与人交谈,主治医生告诉公维云她患有阿尔茨海默症,看着她静静的躺着,眼神里充满了期待,那一瞬间,公维云想起了自己的父亲,父亲也是一位阿尔茨海默症病人,在他人生的最后阶段记忆如同被橡皮擦抹去了一样,谁也不认识,每天要完成的似乎只有一日三餐,那段日子公维云记忆深刻,她和家人们给予父亲更多的爱和关怀,让他每天都可以过得很幸福。公维云把对父亲的爱用在了这些老人身上,让他们也能体会到温暖和幸福。眼前的这些老人们有的来自养老院,有的家人全部失联,对于他们来说,公维云及这些医护们就是他们最亲的亲人了。他们并不知道这些人是谁,每天忙忙碌碌地在做些什么,但是只要她们的身边始终有人在,有人在照顾她们,公维云相信,她们是能感知到这些人对她们的关爱的。因为使用高流量吸氧,公维云和队友们把自己保护面部的水胶体敷料拿来给老人们用上,尽可能保护好老人们受压的皮肤,按时给她们翻身按摩受压部位,防止压疮。

“托老所”和小时候的“幼儿园”一样,这里的“小朋友”们一天天在康复着,他们不知道自己的家人在哪里,更不知道每天胜似家人的人来自哪里……

这样的感动每天都在发生

这样的关怀每天都在进行

冰雪终会消融,疫情渐会散去

留下的永远会是英雄的足迹

和那些刻骨铭心的记忆……