——记开封汴绣厂发展

中国“汴绣”是开封汴绣厂近半个世纪的艰苦努力在挖掘继承宋代刺绣的基础上,通过不断大胆创新已成为中国绣坛中一支绚丽奇葩,堪称“中国一绝”“神州风采”。刺绣又名“缄(针)绣”,俗称“绣花”。以绣针引彩线(丝、绒、线),按设计的花样,在织物(丝、绸、布、帛)上刺缀运针以绣迹构成纹样或文字,是我国优秀的民族传统工艺之一。据《尚书》记载, 远在四千多年前的章服制度就规定“衣画而裳绣”。至周代有“绣缋共职”的记载。唐宋时期刺绣发展到很高水平,而作为古文化的发源地河南,刺绣在很早就有了。五代梁(建都开封)张率写的“绣赋”均有记载。在《东京梦华录》中写到,北宋都城开封,相国寺东门外,有专卖刺绣品的一条街叫“绣巷”,“皆师姑绣所居佳”。可见当时刺绣之盛行。而统治者为自己的享乐需要不但搜求民间绣品,宫廷也办起了“文绣院”,集中优秀绣工多达三百人。制作大量优异绣品供达官贵人享用,即使他们的服务执事也是一个个打扮的“锦绣之衣”,结束不常,一时新装,曲尽其妙”。当时开封城凡公共场所,如酒楼、饭庄均是“珠廉绣额灯光晃耀”,甚至深街小巷,也是“绣额珠廉,巧制新装,竟夸华丽”。至于当时民俗嫁娶,更是少不了刺绣品,也是“彩楼相对,绣帘相招”,“锦绣交辉”的景象。可见当时北宋开封都城喜爱使用刺绣品之盛行。

北宋时期的刺绣艺术水平也是达到了相当的高度。明代屠隆在他所著的“画笺”一书中写道:“宋之闺秀画,山水人物,楼台花鸟,针线细密,不露边缝。其用线一二丝,用针如发,细者为之,故眉目必居,绒彩奇目,而丰神宛然,设色开染,较画更加!女红之巧,十指春风,回不可及。”可见当时刺绣欣赏品早已和绘画结合起来了,充分发挥了刺绣的工艺特点。从而可以看出当时在开封刺绣工艺发展到了鼎盛时期。

只是在北宋靖康六年,金兵攻破开封,百工技匠被掳掠屠杀,不少入相继失散,只有少数工匠被宋皇室贵族带到江南(杭州),加上官刮匪劫,黄河屡泛,使中原大地民不聊生,开封古城更摆脱不了这天灾人祸的厄运,城市手工业受到严重摧残,刺绣艺术也随之一蹶不振,北宋南迁后,元、明、清、历代,开封刺绣业基本泯灭。

新中国成立后,1954年,张福有同志为响应政府号召,大搞生产“自救”,成立了由七人组成的绣花合作小组(集开封汴绣厂的前身)工人自带设备和原材料,开始加工生产简单的儿童服装、儿童帽、儿童斗篷、枕套、帐沿等产品。随着工人增多,生产规模扩大,1956年转为生产合作社,当时开封市统战部部长贾子云同志到该社视察座谈时,议论起社名时,贾部长提议说:外地有苏绣、湘绣,咱们就叫开封“汴绣”好啦。从此才有了“汴绣”之说。1958年转为“地方国营开封汴绣厂”。职工发展到近千人,虽然当时生产环境十分简陋,技术人员缺乏,没有像样的设计人员。但靠着全厂干部职工的团结一致,奋力拼搏的精神,硬是挺过来了。1958年张福有同志背着干馍提着样品,象乡里农民进城一样,赶到繁华热闹的广州,第一次参加广州交易会,苦口婆心的向外国商人介绍产品,经过努力终于感动了“上帝”,在“广交会”上成交了第一批出口合同,使我厂产品开始走向世界。全厂职工对这一喜讯群情激奋,象过年一样无比高兴。从而大大激发了全厂干部职工的创新和生产热情。为了向建国十周年献礼,表达全厂职工对社会主义的热爱,经厂研究并报市委市政府同意,创作一幅北宋时期著名画家张择端《清明上河图》长卷刺绣画。《清明上河图》这幅表现北宋鼎盛时期京城开封繁荣景象的巨幅画卷(纵25.5cm,横525cm)车马舟船,房舍桥梁,工商百业,内容繁杂,一般针法是很难表现原作精神面貌的。因此,厂领导率领设计人员、绣工骨干、北向首都故宫博物院参观原图,南下苏州、长沙学习姐妹绣种之长处。经绣工们反复试制探索,将画面中的流水、绳索、房屋、柳枝、地坡等不同景物分别以反枪绣、悠针绣、蓆篾绣、拉链绣、滚针绣、蒙针绣等针法来表现。独创的针法,恰如其分的表现出不同的形象,观其绣面,针法多变、立体感强、古朴典雅、光彩耀人。经过一年半日日夜夜的艰苦努力,终于在国庆节前夕送到北京,受到毛主席、中央领导及专家们的一致好评。为此,组委会临时打电报让开封汴绣厂绣花女工代表参加天安门观礼,在人民大会堂受到毛主席和国家领导人的亲切接见。《清明上河图》多次在海内外展出,许多参观者对这一精品惊叹不已,并给予很高的评价。孟加拉国军事代表团参观后说:“我们一生都没见过这样的艺术品。”香港宋城公司总经理邱德根先生参观后说:“汴绣《清明上河图》再现了原作,真了不起。”日本松山芭蕾舞艺术团团长清水正夫说:“绣工精湛,细致入微,体现了开封汴绣厂绣工们的技艺超群。”《清明上河图》从此成为“汴绣“代表作。

通过几十年的创作实践,为了使汴绣针法固定下来成为系列,从理论到实践上更加科学化、规范化,由科技人员和绣花师傅组成的《汴绣针法总汇》编纂小组,深入河南民间十多个市、县调查采访“绣姑”,到北京故宫博物院与专家学者座谈。经过近两年多的寻踪探微和艰苦工作,与省、市工艺美术公司、市工艺美术研究所合作,完成了《汴绣针法总汇》,并获得省科技二等奖的殊荣。

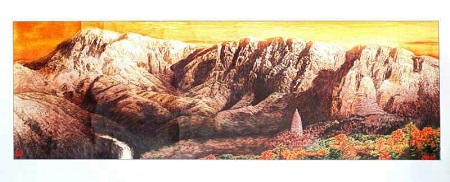

二十世纪九十年代后,随着人民生活的提高,为了不断满足广大消费者的需求,我厂又大胆探索,开发创作绣制西方油画、人物肖像、装饰画、壁画等刺绣品种。绣制了西方油画如达芬奇、凡高、莫奈希勒、大卫、希什金等著名画家的《蒙娜丽莎》、《向日葵》、《鸢尾花》、《拾麦穗》、《牧羊女》、《拿破仑》等。远销欧、亚、美二十多个国家和地区。深受国内外广大客户的欢迎。特别是在刺绣人物肖像方面,使“汴绣”得到一个更高的升华。先后为文莱国王苏丹陛下、马来西亚总理马哈迪尔及夫人、台湾知名人物陈重光先生及我国领导人刘少奇、邓小平同志等绣制了大幅肖像。刺绣肖像形象逼真,形神兼备,色彩丰富,浑厚持重,层次分明,立体感强,针法做到了“平、齐、光、亮、和、顺”。这些肖像成功绣制,深受专家及社会各界好评,同时也展现出汴绣人的高超技艺,使开封汴绣厂的社会效益和经济效益同步发展。北京人民大会堂是党和国家领导人召开会议的重要场所,我厂“汴绣”产品曾多次为此陈列装饰。2000年人民大会堂河南厅重新装修时,经省领导反复筛选,最后仍然确定委托开封汴绣厂绣制《清明上河图·虹桥》、《清明上河图·城楼》、《富贵牡丹》巨幅汴绣。这也是我厂建厂以来最大作品。这些大型“汴绣”经过全厂技术人员和绣工们近万个工时绣制完成后,受到了省、市领导及专家们的一致好评。国家外交部领导参观后,给予高度评价,为此,2001年7月外交部决定委托我厂为中国驻新加坡大使馆绣制巨幅《清明上河图·虹桥》,此幅绣品纵145cm,横685cm。此绣品之大又是我厂几十年来之最。2006年3月俄罗斯总统普京访华参观少林寺时为其创造绣制《少林武僧习武图》,普京总统看后极其高兴。2007年4月台湾国民党荣誉主席连战先生夫妇访问河南时为其赠送《并蒂莲》,受到主席赞誉,不仅为开封人民争得了荣誉,而且也为开封人民争了光。

“姹紫嫣红斗芬菲,花不欲醉人自醉”。当你步入开封汴绣厂展销大厅,遍览那琳琅满目、五光十色的精美绣品时你会仿佛进入艺术的海洋,在这里那些大小不同、形状各异、装潢考究的单、双面绣,会使你留恋忘返。凡人物,或淡雅、或华贵、或丰满、或庄重、神韵各异。凡鸟禽,或欲飞、或相戏,姿态各异。凡花卉,或初绽、或盛开、千娇百媚。这一幅幅精美绣品,凝聚着绣花女工们的多少心血和智慧。她们象春蚕吐丝一样,把全部精力投入到千针万线艺术之中。高超的技艺、精湛的艺术使开封汴绣厂几十年来荣获了上百种奖励和荣誉,多次荣获轻工业部、省人民政府、开封市人民政府及各种国际博览会、展销会颁布的“优质产品奖”、“工艺美术百花奖”、金、银奖,并被国家旅游局、经贸部、轻工业总会、纺织工业总会命名的首批“国家定点旅游商品生产企业”,开封市命名为“涉外旅游定点单位”。不少汴绣精品为各级博物馆所收藏。2003年国家质检总局颁发原产地标记证书,2006年河南省人民政府将汴绣工艺列入首批非物质文化遗产。2007年已申报国家级非物质文化遗产项目。中央电视台、河南电视台、开封电视台及全国各大报刊杂志及日本、韩国、新加坡、马来西亚、香港、台湾等海外报刊,进行过大量采访报道,被誉为“中国一绝”、“神州风采”。

“绣绷花鸟逐时新,活色生香可夺真,近世写生谁好手,熙荃画意属针神”。“汴绣”这朵中国绣坛奇葩,伴随着新世纪的步伐,她将开放的更加娇艳、妩媚。(开封汴绣厂供稿 章红星荐稿)