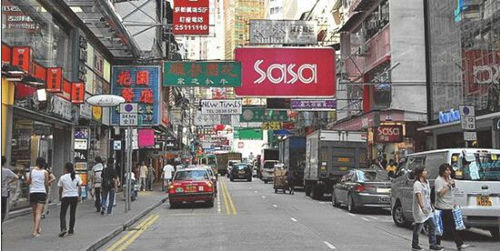

周大福、莎莎自2013年自由行开通以来,一度赚得盆满钵满,在游客集中的购物区积极“圈地”,甚至出现一条街上每隔数十米就出现一家分店的奇景。然而,由于内地游客访港人数持续下降,香港的零售业近年来陷入低迷。

天然的地理优势和免关税价格,令香港一度成为内地游客的购物天堂。近两年这座消费之城的零售业却正遭遇着滑铁卢。香港统计署数据显示今年9月份零售销货量下降4.1%,连续下降第19个月,再度引发香港零售企业的集体哀嚎。

据台湾《联合报》报道,台湾财信传媒董事长谢金河在脸谱网(Facebook)表示,大陆游客赴台人数明显减少,成为政党互相攻讦的焦点,其实不但赴台大陆游客减少,从香港特区政府公布今年前3季到港旅客的数字,其中来自大陆的旅客3171.7万人次,比去年同期减少8.7%。

“香港零售业寒气逼人”,他指出,来自大陆的旅客连续2年衰退,已造成香港零售业销售额连续第19个月的衰退。过去靠大陆旅客撑高业绩的银楼业者,如周生生、周大福、六福集团及英皇珠宝,今年连续关店。最近周生生出价8.88亿港元出售旗舰店面,股价从26.2跌至10.9港元。

这股不景气也侵袭到成衣品牌业者,谢金河表示,包浩斯前3季亏损6002万港元,最近关了7家店。大陆旅客减少也让香港迪斯尼乐园经营压力大增,最近香港政府决定伙同迪斯尼集团增资109亿港元展开扩建计划。这股零售业的寒气恐怕会持续一段时间,“台湾也要有心理准备”。

香港零售巨头周大福和莎莎国际近期相继发布2016财年中期业绩报告,周大福利润锐减三成,莎莎国际则暴跌接近四成。一个是香港知名的珠宝商,一个是香港的化妆品零售集团。两者的利润下降的主要原因却很相似:受到内地赴港游客减少的严重影响。

香港零售的低迷,罪魁祸首是否是“占中”呢?当然不是,说“占中”是香港零售业低迷的元凶,显然是不负责任和不专业的。但是短期内,特别是在2014年第三季度确实有严重影响。

包括周大福等主要零售商在内,都是反对“占中”,但同时都表示这行动的影响长期来看并非严重的。 香港零售管理协会主席麦瑞琼也指出,销售额下跌归咎于内地反腐和非中国籍游客人数减少。麦瑞琼称,“占中”行动对本地消费意欲有影响,但全年市道倒退,不能全归咎于“占中”,而且“占中”影响没有预期严重。她还提到,租金昂贵以及劳工短缺均是额外的挑战。

2014年,中国大陆赴港游客实际增加了16%,但消费力并未相应增加,实际上,2014年香港零售业销货额自2013年SARS非典后首次下跌,其中,硬奢同样是领跌的类别。 实际上,2014年,除了“占中”,还有中国的反腐和经济放缓的危机,而民族主义长期以来一直在中国媒体、社交网络的舆论中占据主导地位,同时夸大了“占中”对香港零售业的真正影响。

内地1/3商品市场或消失

“周末到大商场逛街,走累了喝茶吃饭,下午再看个电影。”曾几何时,这一模式在内地颇为被推崇,甚至成为商业地产的经典模式,受到许多城市的复制。但是,随着越来越多同质化的购物商场出现,很多购物商场人流冷清,甚至不得不关门结业。8月27日,青岛阳光百货关闭;8月31日重庆万象城百盛购物中心关闭;9月1日,大连久光百货关闭……这些关闭的百货市场、购物中心,是中国实体商品交易市场走向闭店潮的一个缩影。

9月5日, 中国社会科学院财经战略研究院、社会科学文献出版社等发布《流通蓝皮书:中国商业发展报告(2016~2017)》指出,未来5年内,中国的商品交易市场有1/3将被淘汰,有1/3将转型为批零兼有的体验式购物中心,还有1/3将成功实现线上与线下对接。根据蓝皮书,未来更多的实体商业店铺还会加快关闭。

外资零售巨头也头痛

不仅是中国,外资零售巨头也纷纷落败。美国服装品牌Abercrombie & Fitch近日决定提前结束其在香港毕打街高达四层的旗舰店租约。这家旗舰店于2012年开业,是公司在大中华区的首家门店,月租金高达700万港元,租期至2019年。然而,A&F宣布将于2017财年第二季度提前解约,不惜向业主赔偿1,600万美元的违约金。11月初,另一家美国快时尚品牌Forever21也宣布将在2017年租约期满后关闭铜锣湾京华中心共6层的旗舰店。

更有消息称,家乐福在中国六个城市的合资公司股权遭受中方股东清仓式的抛售。辽宁成大发布公告称,将出售所持有的多个城市家乐福合资公司股权。在其出售股权的6个城市合资公司中,有5家已经陷入亏损。同样有外资背景的卜蜂莲花2016年上半年也在亏损。马莎百货、百盛集团等不断在中国内地关店。沃尔玛在中国经营也不尽如人意。李嘉诚卖掉上海浦东与香港中环中心综合体商业物业都是由于自身经营不佳。

全球零售寒冬

早在4月下旬瑞士信贷(Credit Suisse)就发布周报称,2016年全球零售业裁员人数预计将超过3.7万,较去年的1.7万翻了番,并且实际裁员数字可能会超预期,创下了2008年金融危机以来的新高。零售业的关店潮,或是引发这一轮全球大裁员的最直接原因,而零售业的萎靡,也已蔓延到了一个链条上的诸多品牌商。

瑞信也在报告中强调,非同以往,这次的零售业寒冬并非业界周期性的不景气,而是受到了更为持久的冲击,来自成本的高企和电商对市场的争夺。

除了外部因素外,香港自身的政策调整也打击了内地游客赴港的积极性。大量内地游客赴港买货,一度引发部分本地的反感,发生一系列不友好事件。2015年4月,深圳户籍居民赴港通行证由“一签多行”改为“一周一行”,加速了内地游客减少的速度。

现在香港面临的困局是:内地游客对香港的消费贡献通过高昂的租金流入地产商的腰包,但板子却往往被打在游客身上。有人希望内地人多来,有人不愿意内地人来。

在香港旅游和零售业遭遇寒冬之时,房价却又再度暴涨,以致于引发港府祭出印花税的“辣招”。曾经被内地游客追捧的购物天堂,多重压力之下是否还能找回曾经的荣光?