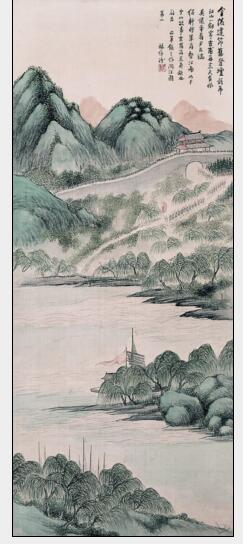

封建愚忠思想严重的张勋乃中国近代史上的风云人物,1917年因为复辟帝制而臭名昭著。他在光绪年间参加清军,由于作战勇敢得以平步青云。1909年溥仪皇帝登基后,张勋赴江宁(今江苏南京)担任江苏提督,辛亥革命前后率兵顽抗革命军。1913年他奉民国总统袁世凯之命,再往南京镇压二次革命中的“讨袁军”并任江苏督军。临行前,近代文人林纾创作了1幅《金陵仪凤门旧景》画轴(纸本设色,纵95厘米、横39厘米),为其送行敬表心意。

_ueditor_page_break_tag_

林纾(1852年至1924年,原名群玉,字琴南,号畏庐等)为福建闽县(今福州)人,自幼聪颖好学,博闻强记,因此打下了良好基础。他在光绪八年(1882年)考为举人,二十六年(1900年)到京华五城中学教授国文,后转任北京大学讲席。民国以后一度在正志学校教课,此后主要在京华以写作、翻译及鬻画谋生,1896年曾与“帝师”陈宝琛共同创办了“苍霞精舍”(今福建工程学院前身)。林纾能诗词、善文辞,毕生著述较丰,撰写有《畏庐文集》、《讽喻新乐府》、《技击余谈》、《官场新现形记》、《冤海纪闻》等40余部书籍,系清代文坛“桐城派”后期文学家之一。他亦为近代著名翻译家,翻译了大量西方文学作品,享有“中国翻译界先驱”之誉。

林纾还擅长丹青,花鸟画主要从学于老师陈文台,山水画则受宋代米芾、“元代四家”、明代文征明、“清代四王”及戴熙等诸贤影响,勤于锤炼而自成风貌,有著述《春觉斋论画》存世。他的题画诗往往弥漫着一股浓郁的文人气息,常常令人沉醉。惜画名虽享誉当时,较受藏家青睐,但却久为文气所掩映。随着沧桑岁月流逝,如今深谙者已经不多了。

附图所绘仪凤门位于南京明时所筑城垣之西北角,城外便是下关长江码头。早前明太祖朱元璋拟在该城门旁的狮子山上筑构阅江楼,后来因故未能建成。不过于此观江览城,景色殊为优美,当属金陵一胜。徐徐展轴品赏,但见岸畔杨柳青青,垂丝随风轻拂,江水粼粼闪烁,数舟落帆泊岸,映入眼帘的山水蓊郁,十分赏心悦目。此外一队戎装持械军人,正走出仪凤门前往江边码头,迎接岸边一艘官船上作为胜利者的张勋,途中战旗猎猎招展,队伍中仿佛亦响起阵阵号令。画家在该图右上侧以行笔款识:“金陵建节旧登坛,龙虎江山一剑寒。吉甫再来天有眼,吴侬争看尹文端。绍轩将军再督江南,如尹望山故事,吉甫再来吴苏也,敬为将军录之,作阅江图第一。林纾识。”后钤一枚个人“畏庐”阳文方印。其中“绍轩”系张勋的字,“尹文端”、“尹望山”均指清朝乾隆年间两江总督尹继善,“吉甫”则指周代周宣王手下的大臣尹吉甫。

《金陵仪凤门旧景》虽系林纾当时为张勋敬表送行之作,但同样记录了近代中国社会风云中的一个侧影。用今天的观点来看待,林纾赠画张勋此举似有不当之处,但完全脱离特定的历史环境而过于苛究之,难免显得有些无理。另与他尝以同情、赞扬笔触创作有关辛亥革命南京光复之役的《金陵秋》小说相比,这些多少也折射出林纾复杂人生思想的变化轨迹。

就该图艺术风格而言,林纾主要以“平远”、“深远”法构图,近岸、水渚、城墙、远山等呈“三段式”布景。所作用笔苍润洗练,水墨有机交融,山石、岸坡多用披麻及折带皴表现,远山以湿笔淡抹,树木则以线条、点染描绘为主。绵延起伏的群山与泛起微澜的江水远近对比,行进中的队伍与泊岸舟船动静呼应……构成了整个画面的和谐统一。整幅画面以浅绛、青绿、淡红等色敷染,清新、幽秀而典雅,富有南派山水之气格,同时充溢着别样的诗画意境。其中题画款亦较注重笔势与画境相契合。人们从这幅青绿山水画轴中,可以窥见作为文人画家林纾的山水尚意风格。