[中国经济新闻联播深圳讯 记者易全报道]伴随着面向儒家至圣孔子、宗圣曾子的画像及其对主讲先生的古式行礼,一场名为“儒门心法的企业管理价值及实践路径”沙龙活动,近日在深圳市南山区海岸城保利文化广场的归来吧举行。

本次沙龙活动得到本网深圳采编中心的支持。易全以主持人身份,全程与主讲老师和企业家听众进行了面对面交流。

祖籍山东,八十年代初毕业于国内大学企业管理专业,并在广州大型国企从事过企业管理工作的曾庆宁先生,是儒家宗圣曾子75派裔孙,曾氏“三鼎家学”传承人;也是“《大学》传习会”的创始人。他从小受系统家学传承,并在海外定居二十年多后,专程回国开展正统的儒学传承教育。

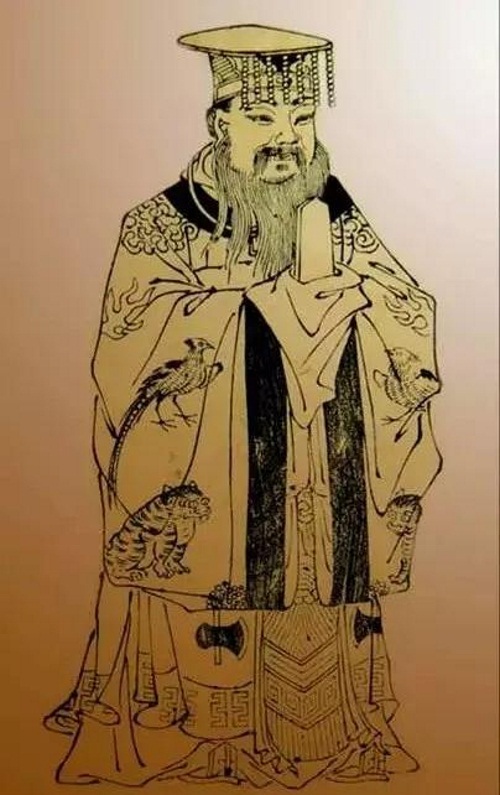

(曾子画像)

曾庆宁在其主旨演讲中提及学问的两个层面,即“庙堂之学”和“江湖之学”。他称家学属于民间江湖之学,相对于学院派是“隐学”,其观点与一般的学问有所不同,具有作为一家之学的特殊性,并且不易受社会变迁的影响,更容易传承。曾庆宁认为,秉承传统文化道统的家学,对于中华文化的复兴具有重要意义。

(曾庆宁先生)

曾庆宁所传承的儒门心法,其源头是《尚书·大禹谟》中的十六字心传:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”。它称其为“儒家道统所在”,“是儒家修身的核心,也是儒家治学、用世的精髓”。他进一步解释说,一般人的心多变而危险,而道心是微妙的;所谓“修身”,就是要变人心为道心,这些属于“知”的范畴;如何做到,则要“精需要一”,此为方法,属于“行”的范畴。最后是要达到“中”的状态,属于“心”的范畴。曾庆宁称,十六个字包含了“知、修、行”,“知行合一需要修,修身的核心在修心,修心的精髓在修中”。

曾庆宁继续强调心法在不同时期有不同要点。比如先秦心法强调理事相合,明白了那个理就变成那个事;宋明心法强调知行相合,用来对应当时普遍存在的知多行少问题,故阳明先生提出知行合一之说:“知是行之始,行是知之成”。到了深受西方文明冲击的现代,心法落到实处则要强调心身相合。曾庆宁进一步解释道,这是因为现代中国人的心身分离现象越来越明显,早在一百多年前就出现了这一问题,到现代则达到了高峰。他指特别在智能手机出现以后,这个情况就显得愈发严重。曾庆宁说心法如不能回到自身,则心法的精髓就显现不出来,“所以心身相合是心法现代时期的一个根本出发点”。

结合企业管理实践,曾庆宁提出现代西方管理理论有三个局限:“重物质轻精神,重制度轻伦理,重满足轻提升”。他提倡每当企业管理遇到瓶颈时,要从“心”的层面导入和提升。他推崇《大学》从五个角度阐发的心法要义,即“内外之道(大学三纲),思虑之道(知止六步),成事之道(近道三要),人生之道(八目三鼎),修身之道(一以贯之)”。

在谈到《大学》心法在企业管理中的应用时,曾庆宁肯定近些年企业管理出现的从物质向精神转化,强调在此过程中心法尤为重要。“悠悠万事,唯此为大,心最大,任何事情都跟心有关系,遇到任何问题都要跟自己联系起来”。它给企业管理的提示是,在一个企业中文化最大,这正如对于个人而言精神最大。曾庆宁特别强调在企业里面“老板最重要”。对老板而言则“心态最重要”,而非资本、学历、经验等。曾庆宁说,如果不能解决心的问题,企业一定做不大、做不长,一般到了第二代就不行了。“按照家学的说法,富不过三代是因为没有修身;企业家需要修身,需要回归本心”。

对于一个企业来说,怎样去“修”?曾庆宁提出了“下(层)修安,中修忠,上修公”,即不同的人修不同的东西,这样的企业文化才有梯次,修身才有针对性。曾庆宁认为什么人都打成一片不是儒家的特点,儒家一定是分层次的,人的心也要分层次,他强调只有这样,才能更利于修心。

曾庆宁在演讲中还提出了两个在企业里具体落实的修身方法。一是“三省”,从家学角度来说有“论语三省”和“大学三省”;从时间上讲有晨、午、晚三省。他称反省的内容根据企业自身特点可有所不同,但一个企业的老板和高管至少每天要做到一省。“如果没有省,企业文化的根基就没有了,企业就会被市场牵着走”。

另外一个是“修身场”,包括“物场”、“气场”、“心场”。曾庆宁认为修身场的建立能很好地营造企业的修身氛围,只要进入这样的场就会产生相应的效果,其作用类似于以前的祠堂和文庙。他强调“建设企业文化应该从建场开始,同时建场也能把三省导进去”。在充分肯定目前学习西方企业管理文化的同时,他强调“中国人需要有自己的管理思想和企业文化,其中三省会和修身场是一个很好的入手方法。”

曾庆宁发表完主旨演讲后,听众与曾庆宁及其主持人,围绕主题进行了认真和透彻的互动交流,听众盛赞沙龙很有意义,给人们提供了很多堪称有益的做人做事启迪。