【中经联播海口讯 李笑天 报道】陆德才院长和记者同是90年代初奔赴海南、建设海南岛的同一批“闯海人”,更是同为书法爱好者,他是记者见过的唯一一个将书法浸润到骨血中的书法家。

▲陆德才(左)接受记者采访

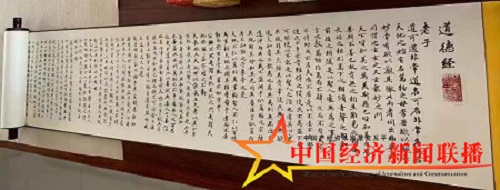

因陆德才院长工作繁忙,原本在5年前约定好的采访一直耽搁到现在。记者一走进陆德才在海口的工作室,就被浓郁的墨香环绕——只见陆德才正在挥墨写字,写的正是毛主席的名诗句“风雨多经人未老,关山初度路犹艰”。第一次有幸现场目睹陆院长挥墨,确实大开眼界,只见陆院长笔下字字舒展奔逸、徐疾有度、流利飞动,独特的陆派风格跃然纸上。工作室的两面长墙挂满了一幅幅书法作品,书案上下还有数不清的卷轴作品,历时半年多时间完成的12米长卷的小楷《道德经》令人震撼,那幅处于视觉焦点的作品“博爱”非常夺目。

▲小楷《道德经》12米长卷

就是在这样的墨香书韵中,陆德才院长向记者缓缓道来他50多年的书法生涯和那些不为人熟知的故事。

书法是刻在骨血里的传承

陆德才6岁跟随热爱书法的父亲学习书法时,便显示出极高的书法天赋,读小学时,又受到语文老师的教导和培养,加上自己日复一日的坚持,陆德才的书法造诣屡屡突破同龄人的极限,从80年代起在各种书法展览比赛中崭露头角。中学时,陆德才已经成为山东老家那儿十里八乡出了名的书法神童。

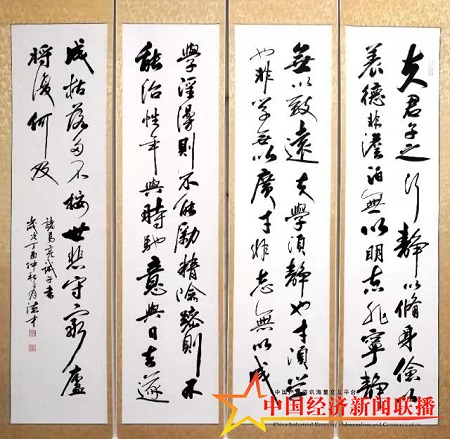

经年累月的积淀,陆德才在摸索中逐渐建立自己的书法风格。追溯陆德才书法的风格,等于重温一次中国书法艺术几千年的历史。他偏爱二王,作品有王羲之的书风,但《道德经》长卷等又独喜赵孟頫的笔墨。他的作品里以唐楷居多,但行楷、行草、隶书、行书等优秀作品也比比皆是,俨然已经有了自成一派的陆氏之风。

▲陆德才书法作品

▲2018年5月19日陆德才作品在北京人民大会堂金色大厅展出

陆德才习练书法的初心是“纯粹的爱”,如今50多年过去了,这份爱除了更加浓厚和纯粹外,还多了一份沉甸甸的责任——将中国书法传承和传播的责任。

艺德是一生的风景

回忆起习练书法的50多年岁月,陆德才感慨道:“这50多年里,我用了前半部分时间来悟透‘如何写’,用后半部分时间来悟透‘写什么’,以后的岁月我要费更多心思来解决‘如何让更多人写,如何让更多人爱’。”“如何写”是书法的技艺问题,需要日复一日的锤炼,也需要不断地模仿和创新;“写什么”是书法的内容问题,陆德才更偏好从中国五千年文化中取材进行再创作,他认为厚重的中华民族优秀传统文化通过书法作品来呈现,兼具观赏性和感染力;‘如何让更多人写,如何让更多人爱’则是书法家的责任问题。

▲陆德才与中国书法家协会主席苏士澍先生和几位理事交流书法

主动担起书法传承和传播的责任,是陆德才艺德的表现。作为书法家,陆德才一直是低调的,但作为书法传承者和传播者,他又是非常高调的。他对抬高和炒热身价的事不热衷,也不喜欢以书法家自居。相比之下,他更热衷于书法的“传道授业”和“对外宣教”,而且花费了大量的时间、精力和金钱来助推书法传承和书法传播工作。

在陆德才看来,中国书法艺术是全世界唯一拥有几千年历史积淀、且诞生了诸多书法大家的文化艺术,这本身就是最值得向外宣教的。

▲“一带一路”书法走进国外华人校园交流

这些年,陆德才参加和举办的展览和巡讲很多,而且每展出一次,作品就被当地收藏。从2016年第一次到台湾展览再到2018年12月受邀到美国五大城市(洛杉矶、旧金山、休斯顿、华盛顿、纽约)进行书法巡回展,这一次次“书法走出去”的经历,不仅让他对中国书法的自豪感与日俱增,也让他更加坚定了将书法艺术传播到一带一路的信心。

▲2019年1月5日与中国人民共和国驻休斯敦总领馆总领事在“庆祝中国建交四十周年图片展暨张大千诞辰120周年名人书画展”开幕式合影

从陆德才身上,记者看到了几对矛盾:他的“又古又新”,中国书法是传统艺术,是古代传承至今的,所以他习练书法喜欢追古溯源,同时又喜欢汲古出新,学古而不泥古,创新而自成一派;他的“放下”与“放不下”,习练书法之人要放下俗世纷争,放下琐碎杂事,才能静下心来写字。而书法家必然放不下书法传承的担子,放不下传播的责任,放不下书法背后的国家和中华民族文化的烙印;他的“有价”亦“无价”。陆德才的书法作品在市场上被推上每幅数十万元的高价,但他的作品除了公益拍卖的,很少进行单独售卖,因此,陆德才的作品往往又被称为“无价之宝”。