——访非遗生活创始人魏素莹女士

中国经济新闻联播6月13日深圳电(记者申成勇 通讯员翁业树)文化和自然遗产日源自文化遗产日,是每年6月的第二个星期六,为中国文化建设重要主题之一,体现了党和国家对文化遗产保护的高度重视和战略远见。目的是营造保护文化遗产的良好氛围,提高人民群众对文化遗产保护重要性的认识,动员全社会共同参与、关注和保护文化遗产,增强全社会的文化遗产保护意识。

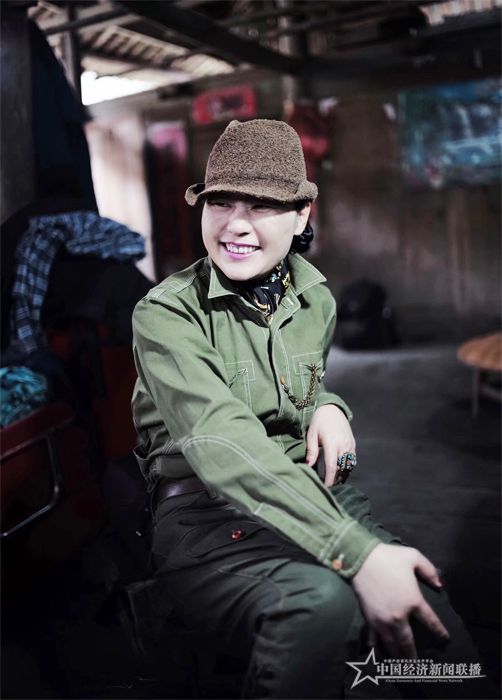

▲非遗生活创始人魏素莹女士

非遗生活创始人魏素莹女士在过去的二十多年间,探访了全国20 多个省市,40 多个民族,300多位民间艺人,而魏素莹本身就是一位“非遗行者”。非遗生活是中国非遗产业化运作、品牌化经营的践行者、先行者、引领者。在文化和自然遗产日当天(6月13日),中国经济新闻联播记者有幸走近非遗生活,走近魏素莹女士。

记者:您作为非遗生活的掌门人,对这个特殊的日子有何感想?

魏素莹:“文化和自然遗产日”,作为中国文化建设重要主题之一,体现了国家对保护文化遗产的高度重视和战略远见。由于国家的重视,政策的支持,社会媒体的大力推广与传播,现在全民对于非遗保护、传承的意识、认知以及行动都上了一个全新的台阶。

我们刚开启“非遗生活”这项事业时,市场上少有同行,可谓是“孤独上路”。现在非遗产业的环境已经很不一样了,政、商、产、学、研各界都以不同方式积极参与进来,共同为非遗的产业化和市场化增添助力,推动非遗产品生活化、商品化、时尚化和发展的可持续化,打造“非遗新经济”。

非遗,以其厚重的文化底蕴,高度的参与性与体验性,正以前所未有的、广泛的社会影响力,成为一种“无非遗不潮流,无非遗不时尚,无非遗不高尚”的社会现象……

我个人认为,非遗之所以能够蓬勃发展,成为一股全社会的潮流,正是得益于国家对文化的重视,响应了国家的文化复兴战略。这是我们乐见的局面,欣慰之余,我们更是有一种由衷的自豪感。

记者:几乎从新年伊始,一场突如其来的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)给我们的经济生活、社会生活和精神生活都造成了巨大的冲击。对于新冠疫情的影响,您对非遗产业化的未来趋势有什么样的思考以及对应的策略?

魏素莹:就像前面提到的,非遗有着厚重的文化底蕴,高度的参与性与体验性。非遗的产业化作为一项需要多方互动参与型的项目,确实受到了新冠疫情的较大影响,非遗生活也不例外。

今年“文化和自然遗产日”的惠民活动,提到了各地文物部门可因地制宜举办文物保护单位预约参观、线下或线上文物展览展示及宣传教育活动,提供网络展览、线上讲解、文博云课堂等惠民服务。同时,充分运用传统媒体和新媒体,开展媒体融合传播,宣传传播工作。

毫无疑问,数字化、科技化、网络在线化已经是各行各业非常明显的产业趋势;同时,我们认为非遗教育培训、非遗与文化旅游相融合将是非遗产业发展的未来趋势;此外,“非遗+科技+互联网”、“开发与体验型的多元产业融合”以及“系统型创新”将会是未来非遗产业发展的关键特征。

受新冠疫情的影响也受到各行各业的启发,非遗生活提前将非遗产业的IP化、数字化、科技化、线上线下一体化等商业构思通过“智慧非遗”新概念全面落地,推进“智慧非遗传播传承系统工程”、“智慧非遗传承传播工程基地”两项大型项目。

记者:“智慧非遗”、“智慧非遗传播传承工程”以及“智慧非遗传承传播工程基地”具体是一项什么样的系统工程?

魏素莹:非遗生活的“智慧非遗”是非遗+科技+产业互联网这样一个多元、综合型产业融合创新体系。

非遗生活“智慧非遗传承传播工程”以精心筛选适合全民参与的非遗项目,通过产品设计、服务设计、体验设计等先进知识及科技应用手段进行系统化、科技化、时尚化、生活化的创新研发,同时建构远程网络教育平台及课件;线下组织参与,现场辅助体验;配套教学体验辅助工具及材料;参与体验的非遗传承资质认定及衍生创意产品产销四大核心体系,具有多元产业融合、不受区域、时间限制,体验性、互动性及实操性兼具的特征。

非遗生活“智慧非遗传承传播工程基地”,以非遗生活“智慧非遗传承传播工程”为基础,结合非遗生活具体产品模块落地而打造的一个多种经营模式相结合的商业综合体项目,有着明确的、市场潜力巨大的消费群体以及多样化的商业赢利方式,非常适合与大型文化旅游景点相融合,是一种新型的文化体验商业业态。

在“智慧非遗”,“智慧非遗传播传承工程”,“智慧非遗传承传播工程基地”的支持和助力下,非遗生活的时尚文创、教育培训、文化服务、文旅产业、特许经营5大原本互相独立的业务板块和产品整体成型,形成系统合力,迸发出远远大于各单项简单相加的活力和增长趋势。

记者:根据你们的构想,“智慧非遗”这项系统工程将会怎么样发展?会在未来给整个非遗产业带来什么样的好处?

魏素莹:未来,非遗生活“智慧非遗”系统工程将会打造成一个基于远程移动网络、新媒体、AR\VR等新技术,集非遗IP、远程课堂、线上培训、线下体验、远程文化服务、产品及技艺体验、直播互动、产品营销、产品销售、产业链整合、产业扶贫等功能于一体的综合智慧产业体系,更进一步的全面提升项目各版块的发展潜力,构建产业领先的商业和盈利模式。

“非遗生活”的商业蓝图及终极目标,要打造一个聚焦“非遗”的垂直商业生态系统,这其中必然包含着各种商业模式,各种组合形式,各种可能的经济形式。非遗生活“智慧非遗”系统工程,面向政府部门、商贸/行业协会,非遗传承人,企业单位、非遗商家,OEM生产型供应商、非遗手工从业者,科研机构、大专学校,创意设计个人/团队等不同对象的多样性协作与链接,均有相应方式与独特价值。

非遗生活“智慧非遗”系统工程的商业成果转化,文旅融合的不断拓展、线上线下一体化的综合性教育、培训、体验、现场AR感受与互动、关联非遗文化产品销售等模块,不仅高频、高效、高参与度、高体验性、个性化的向社会大众传承传播中国非遗传统文化。

非遗生活,让非遗回归生活。为了不让珍贵的中国传统文化在这个时代走到终点,我们开启了一个新起点。非遗的保护、抢救、传承、创新与超越,打造民族文化精品品牌,讲好“中国故事”,助力中国文化海外输出……非遗生活从未停止,将永不止步!