在过去的十年间,没有任何一个艺术门类能够和中国当代艺术拍卖市场的“超高速”运转相比较。在资本的作用下,从“小圈子的专业讨论”到“拍卖市场价格评判体系”的建立,中国当代艺术进入市场评判体系,虽然是一个饱受争议的舆论体系,但是不可否认,从2005年开始至今,接踵而至的市场热点成为推动中国当代艺术发展的重要原因。

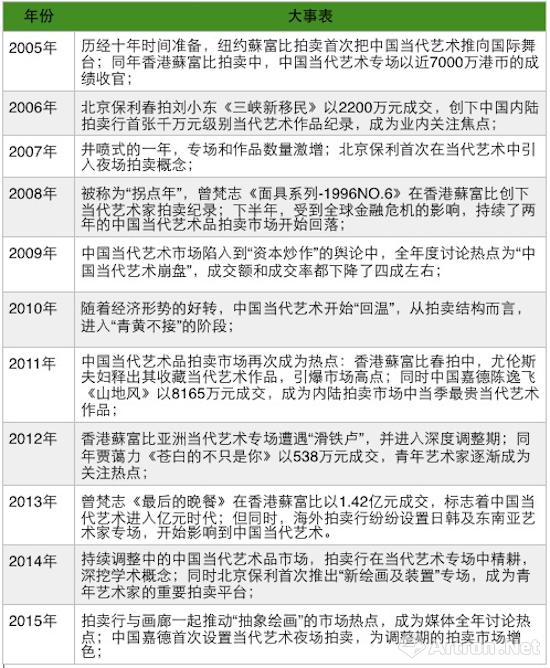

中国当代艺术十年(2005-2015年)拍卖大事表

“老中青三代艺术家都被卷入或者胁迫进入商业洪流之中,仿佛是一场运动。这场轰轰烈烈的商业运动,不亚于五七年大练钢铁那劲头,每个中国人都学会了投资理财,买房炒股,看K线图,争先恐后都怕落在后头。”艺术家朱伟在接受雅昌艺术网采访时如此说道。

_ueditor_page_break_tag_

在这最为关键的十年时间中,我们也试图对于市场影响下的十年进行梳理,以拍卖市场数据为蓝本,来看这场当代艺术界的市场运动经历怎么样的十年。

中国当代艺术品拍卖(2005-2015年)作品数量柱状图

中国当代艺术发展似乎从娘胎中就离不开西方因素,同样的在拍卖市场中,2006年纽约蘇富比拍卖首次推出亚洲当代艺术拍卖,246件来自中国、日本、韩国等国家的艺术家作品,最终成交额为1322.89万美元,成交率高达90%。而在此后的三年间,纽约蘇富比一共进行了6次中国当代艺术的拍卖,但由于多数的藏家还是来自中国,连续的拍卖也没有打开西方藏家的局面,此后蘇富比决定把中国当代艺术的拍卖重心转移到香港,也正式拉开了中国当代艺术品拍卖市场十年奇迹的序幕。

在雅昌艺术网所整理的近十年中国当代艺术品拍卖标的数量的走势图中,可以很明显的看出,从2005年开始的6996件标的,激增至2006年的18985件标的。2008年下半年开始受到经济危机的影响开始有所调整,2009年拍卖标的数是2005年以来的最低值,仅为8561件。而在此后的两年时间内,伴随着经济的回转,艺术品市场也逐渐回春,每年上拍的标的数平均为15000件左右。从2012年开始,连续三年的深度调整期,中国当代艺术品拍卖市场也逐步走入良性发展的阶段,拍卖公司在专场学术设置上查漏补缺,藏家群体也越来越成熟。

_ueditor_page_break_tag_

2005-2015年中国当代艺术拍卖成交前十

我们也从艺术家高价作品的维度来看这十年的拍卖市场变化,在雅昌艺术网所梳理的2005-2015年中国当代艺术拍卖成交TOP10中,曾梵志、张晓刚、陈逸飞以及刘小东占据了十个席位,其中曾梵志有三件作品入榜,其作品《最后的晚餐》更是成为当代艺术品拍卖最高价纪录,也是唯一一件亿元拍品;张晓刚作为这一榜单中饱受热议的艺术家,也有三件作品入榜,其中尤以《生生息息之爱》最具有代表性;刘小东作为新生代画家的代表,从2006年的那件《三峡新移民》开始就成为市场中最为热门的艺术家之一;早逝的写实油画艺术家陈逸飞也有两件作品进入榜单,成为近十年中写实油画坚挺市场的代表。

在具体数字之外,整体来看中国当代艺术拍卖十年间的变化,用“过山车”来形容最为贴切。其中,2005-2008年进入第一个井喷期,带动了一大批此后“先富起来”的艺术家,如上文中的张晓刚、曾梵志、刘小东、王广义等艺术家;2009-2011年受到全球经济危机的影响,进入第一个调整期,但在2011年尤伦斯藏中国当代艺术专场拍卖之后就很快打开了局面;在经历了短短一年时间的异常繁荣之后,2012-2015年是整个艺术品市场的深度调整期,中国当代艺术更是重新洗牌,虽然遭遇了西方资本撤退,但依然没有影响中国当代艺术进入亿元时代。