刘石夫:1966年出生于河南信阳,少时便酷爱绘画,曾拜师于豫南名家戴南园,深得真传。参军入伍后,在全国首届硬笔书画展中崭露头角,获优秀奖。期间,又求教于杨奕等老师,后在二炮组建的20周书画展中分别获得二、三等奖。退役后重新师从戴南园,并得益于田庆宇等老师的教诲、指导。1993年,刘石夫在参与、组织东方杯首届全国书画大赛时,耳闻目睹了书画大赛评选中种种华而不实的市侩现象。从不屑至厌恶,为自己确立了追求艺术的另类方式:淡泊名利。不再参展、不求获奖,而愿做一个以修身养性为鹄的“草根”艺术家。

2008年,刘石夫的山水、花鸟绘画技艺达到了一定的高度,作品和声誉也闻名遐迩。

雄踞于晋冀豫三省的巍巍太行,绵延千里,巍峨险峻,变化万千;苍松翠柏,绿雾缭绕,像奔腾的波涛,流泻的云层,辉映于茂密的山林、葱郁的覆被之间;峰峦叠嶂,耸入云霄,景色迷人,极为雄伟壮观。

太行山如此神圣壮美多娇,引多少文人墨客敬畏崇拜、魂牵梦绕。一次次深入太行与自然山川对话者不乏其人,进山写生、韵诗、作画者更是络绎不绝,陈毅元帅的《过太行山抒怀》脍炙人口,广为流传……但是,为探寻悟道、追求艺术真谛而将全部身心魂灵涌入太行,栖居深山长达六年之久者却绝无仅有!

在潜心学习中国近代山水画家笔法、技艺、境界中,刘石夫深受明末清初著名画家龚贤的影响,并从黄公望、王蒙、弘仁、黄宾虹、黄秋园等名家作品中拓宽视野、得到启发;后将大师李可染的水墨写生和石鲁的写实有机结合,专心致志、刻苦研习,在学画、研究绘画中极大地丰富了自己的绘画专业知识,提高了山水画技艺。

刘石夫则把好友及同行的称赞仅仅作为对自己的鞭策和激励。在追求艺术的道路上,严格要求自己。尽管多次亲临大山写生、写意,却对自己倾注心血精力完成的作品,总感到与自然现实差距甚远。如何以极富个性的意境笔法赋予作品天籁般的诗情画意,使作品成为现代人审美的“精神家园”,成了刘石夫追求艺术的最大目标。

一个真正的艺术家,往往具有为艺术而献身的精神。

第一次与太行山对话,刘石夫就被太行山的雄浑、奇崛,气势磅礴所震动、感染。这座中华民族伟岸的丰碑,既有泰山的巍峨陡峻,明丽神奇,也有昆仑山的雄姿,傲视群山;有黄山、峨嵋的秀丽,窈窕如仙;还有华山的天险,嵩山的峻奇……可谓天地间一幅令人心旷神怡又肃然起敬的宏伟画卷!更使他领悟的是,太行山积淀了中华五千年历史文化的深厚内涵,孕育了象征中华民族抗击倭寇的太行精神。惊心动魄,高亢激昂,使刘石夫感受到一种深刻的灵魂震颤,思绪遨游在无垠的遐想中。为使自己的作品展现山水、人文、艺术、精神……刘石夫毅然决定:栖居太行觅意境,翰墨深心托豪素。

决心下定,令亲朋好友及同行惊叹!

当今社会物欲横流、名利熏心,谈理想就意味着奢侈,会遭到嘲笑,何况是为追求艺术而隐居深山!看看周围,同龄人似乎早已被社会同化,沦为赚钱的工具。更有些所谓的名流,在这个经济飞速发展的社会里追赶彼此的节奏,被金钱、名誉、地位所挟持。刘石夫却对这些不屑一顾,他认为:既然把自己定位于“草根”艺术家,亲近民间、亲近自然才是“草根”的特色。“草根”更能体现出艺术源于生活,高于生活,是真正的艺术魅力之所在。

位于河南省林州市西面的洪谷山和黄华山之间,有一座天平山,山势俊秀、飞瀑流泉,终年不干枯,素有太行北雄风光最胜处之称。这里,可观赏太行山春天的山花烂漫,盛夏的云遮雾罩,深秋的层林尽染,冬季山舞银蛇,奇绝壮丽,令人赞叹,流连忘返!

天平山脚桃园村边的黄崖之下,雷瀑沟内清澈的泉水终年流淌,从太行山独有的石板房前流向山外。在这极清净地的断精桥畔,坐落的一所民居草庵,既是相伴画家数年听风、赏月、观日、品雪的寓所,也是画家修行、写生、悟道、创作的“草堂”。

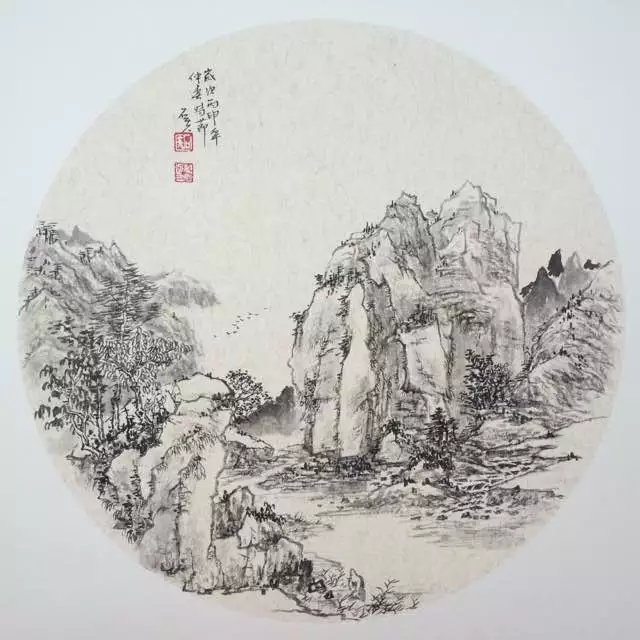

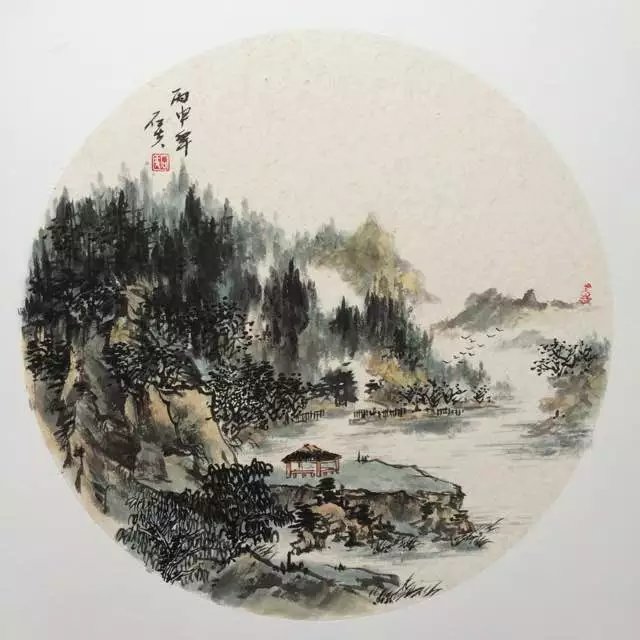

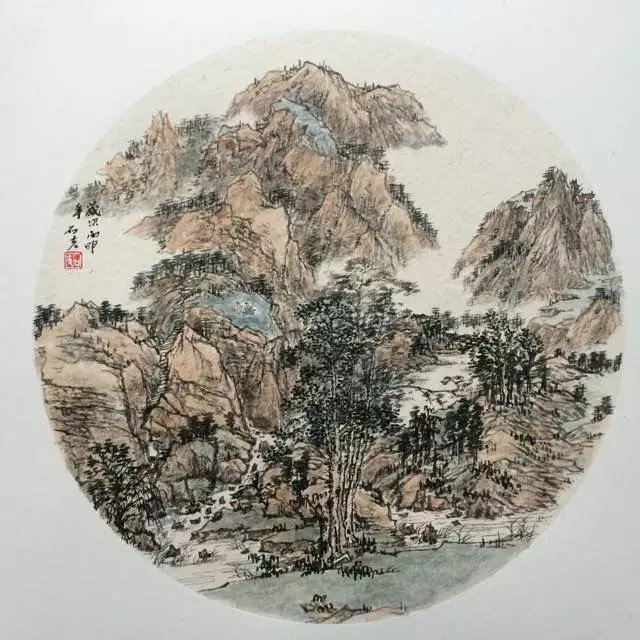

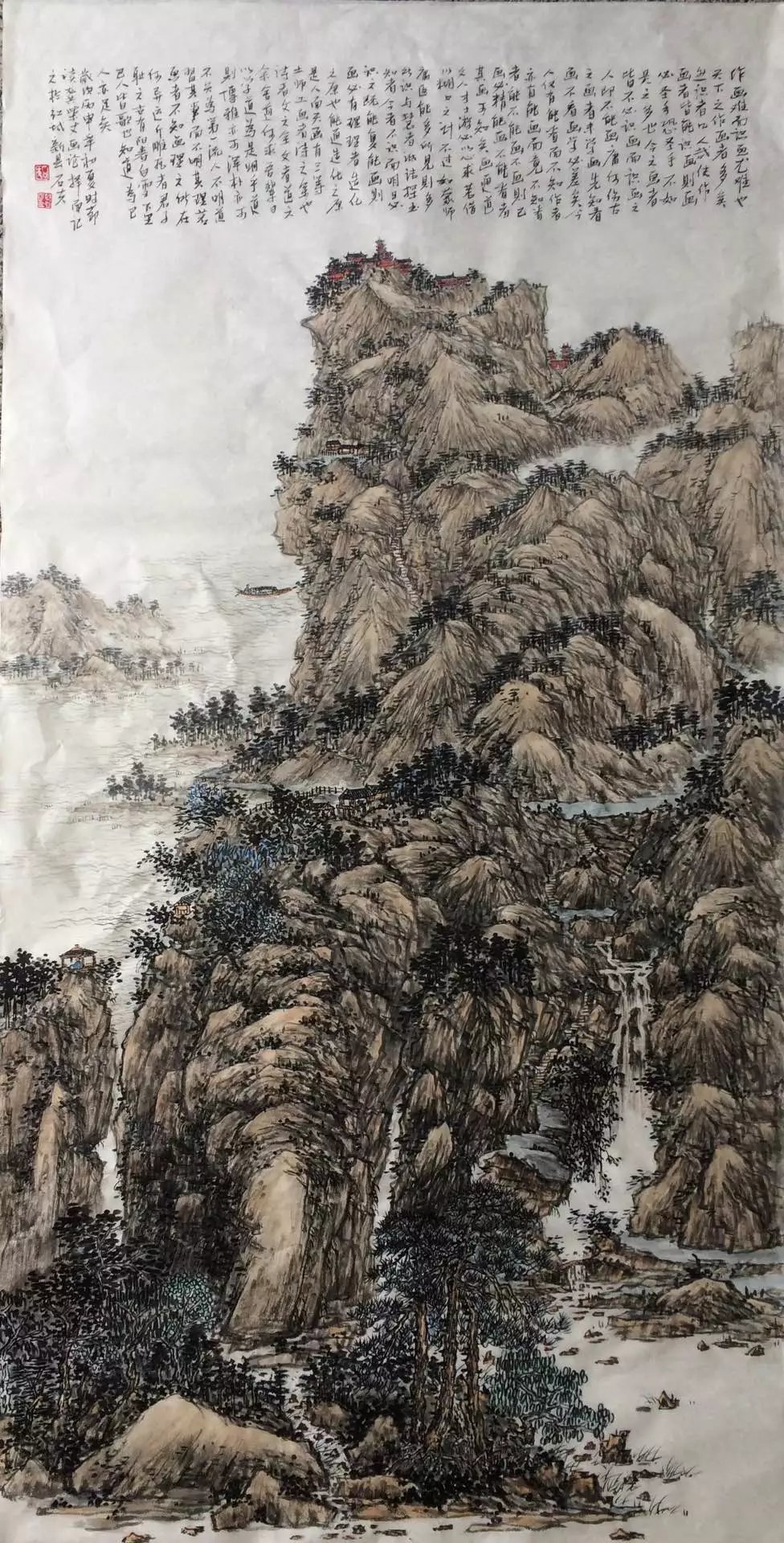

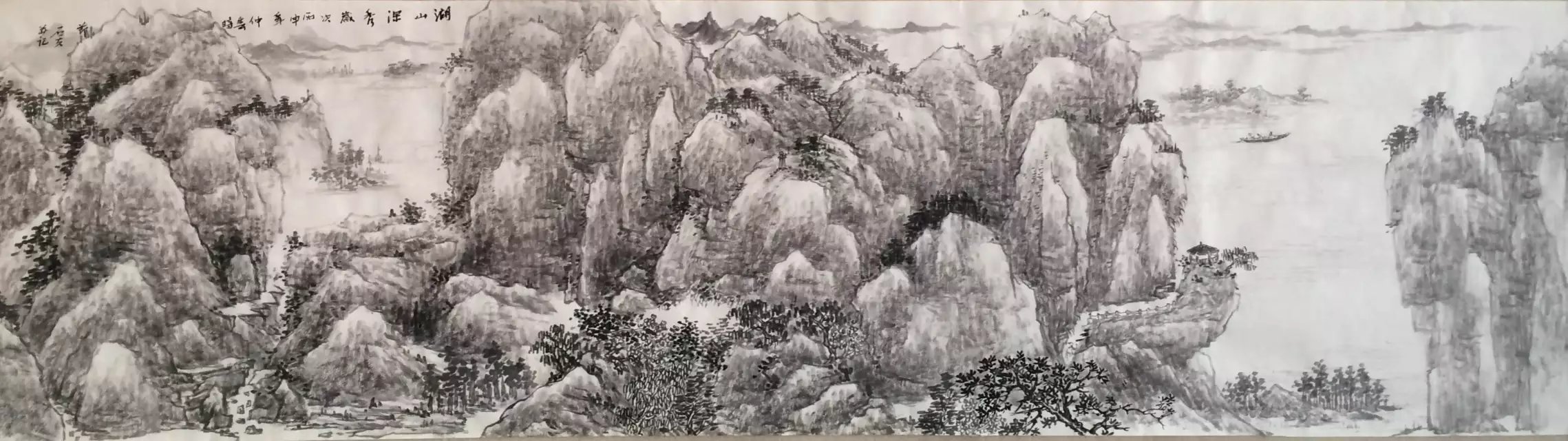

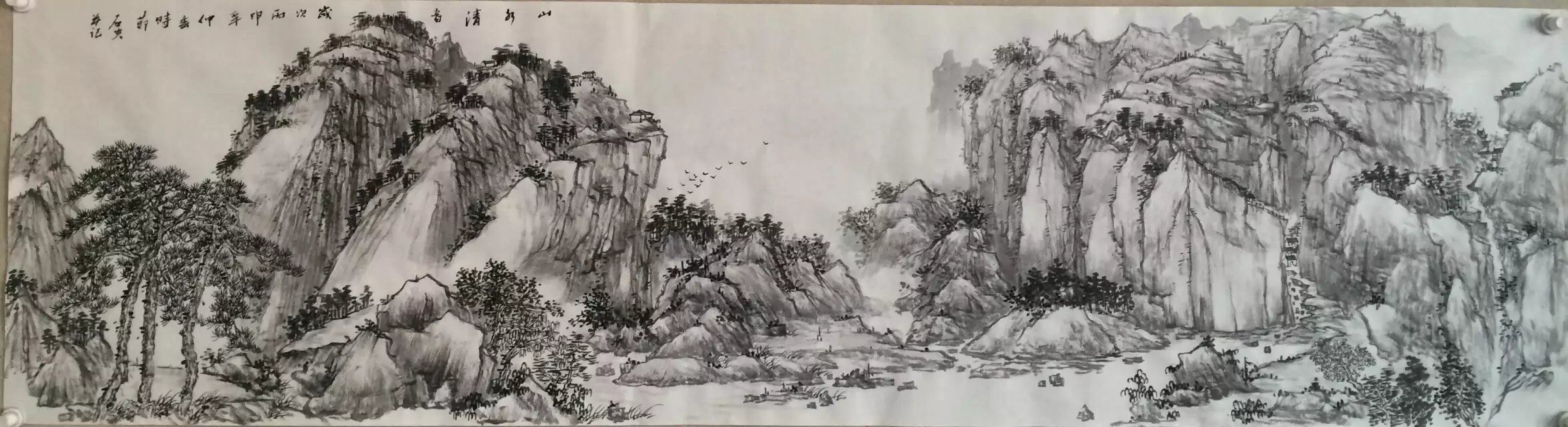

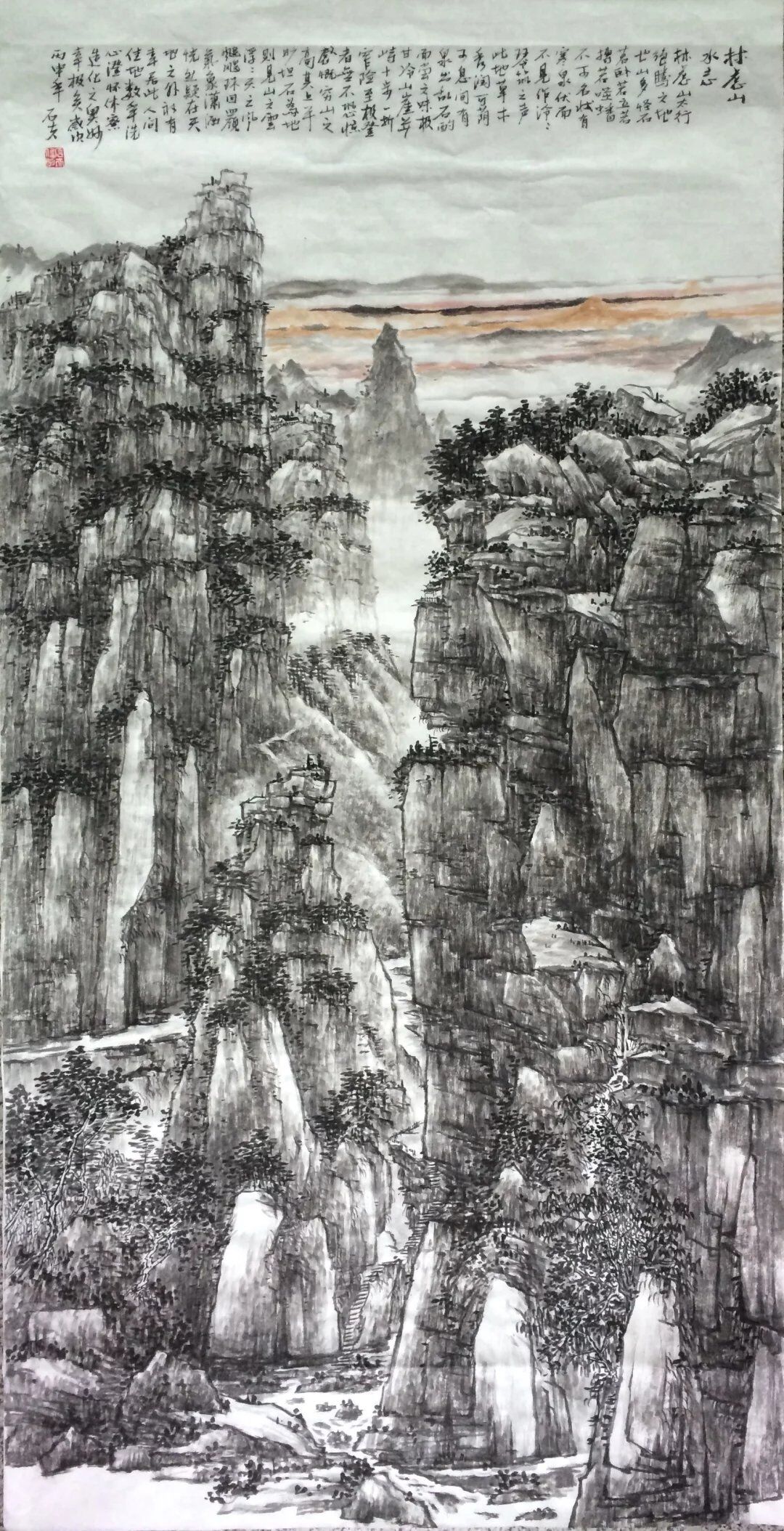

在刘石夫先生的草堂工作室,以太行山实地美景为题材创作的一幅幅山水画,令人叹为观止。无论从观物取象、立意构图还是笔墨的运用、色彩的搭配,均逐渐形成了自己的绘画语言和风格。其中,一幅以太行峡谷为基础的作品,以写生的方式,大气写意的笔墨、丰富的色彩,将太行山峡谷周围的美景艺术般描绘出来,让人感受到雄伟太行山风景的另一面。可以说,这幅意境十足、笔法娴熟的山水画,所体现出的传统书画的魅力、笔墨营造出的回归自然的意境,都能让人仿佛置身畅游于太行山的美景之中。

欣赏刘石夫的太行山水画是一种自然地享受。画中那雍容典雅的气场,空灵飘逸的意境,能瞬间把人的心灵提升到清醇而又高雅的虚幻境界,居然感觉自己能与高山共仰止,与白云同翻腾。远远地观赏刘石夫山水画,画中飘出的袅袅云烟,仿佛从悠悠远古飘来,幽远、玄虚、恬静、绵绵不绝……此情此景,你会为画家最豪放的想象、最幽深的思念和抚今追昔的意境而无限感慨。这种美的享受,是奇妙的言外之意、弦外之音和韵外之致,观者实在难以用语言准确描述。正如南朝梁弘景的诗:“山中何所有?岭上白云多。只可自怡悦,不堪持与君。”

刘石夫在创作山水画时,始终将太行山大自然景色作为老师,并善于观察、品味,他明确写生的重要性,掌握了很好的构图造型技巧。在深入探究前辈、名人笔墨的内在精神中,领会、把握传统山水画的真谛,并赋予现代审美的理念。从笔墨到图式,在题材、立意、构思和笔墨语言上突出了个性,更为洒脱、自由、随意。他非常重视构图,善于将诗情画意通过点、线、面的技法运用于作品中,体现出视野开阔,气象万千;平淡中倍增飘渺的感觉,尺幅之中,山河无尽。在俯视中达到仰视,颇有“下揽深谷、上突危峰”的气概。气韵秀润,灵逸潇洒,绝无刻划雕琢之痕,表现出一种超然物外,绝迹天机的气息。

静观之,刘石夫笔下的山水画犹如一位禅机深藏的高僧,玄妙莫测,恒静幽寂。垒嶂后是重峦,一层淡似一层;湘云之后是楚烟,山长水而远。在这空灵飘渺的仙境里,结庐山坳,松风鸟啼,幽僻中雅趣自生。此时此景,似幻想置身庐中,白云缭绕,衣袂飘然,在庐中吟诗作画,烟云穿窗探首相伴,何等的悠闲自在,飘飘欲仙也。

在一幅山势巍峨,云蒸霞蔚,气象森然的作品中,远观惊心动魄,近观每个局部都精到极至,神贯气连,浑然一体,展现出博大无穷的境界。笔墨深浅、浓淡、明暗等细微变化,将山、石、林、木浑融一体,却仅在阳面或轮廓边缘处留出些许高光和坚实的轮廓,增强了艺术效果,具有浑厚、苍秀、沉郁的独特风格,成功地表现了太行山水秀丽、茂密、滋润、幽深的特征。另一幅表现的却是峰峦叠嶂、危岩耸峙,似巨阵,如丰碑,千姿百态,气势凛然。正可谓“画山,画骨,更画魂”,画家把自己的人格精神注入其内,使其神形兼备,充分体现了画家“天人合一”的宇宙观。使人油然想起宋代辛弃疾的诗句:“三峰一一青如削,卓立千仞不可干。正直相扶无依傍,撑持天地与人看”。

这就是刘石夫太行山水画作品的魅力。她以诗一般的意境,令观者物我两忘,兴之所致;令文者情不自禁、诗兴大发,只想脱口吟咏,将心中的豪情逸气尽情挥洒。

刘石夫先生对艺术默默的执着追求和坚韧不拔的精神,感动了许多同行及朋友。2013年十月,在大家的一再强烈要求下,一直隐居深山的刘石夫,在河南安阳市首次成功举办了以“情系太行”为主题的个人山水画展,其独特的画风以其蓬勃之势迅速引起了画界的广为关注。

“笔墨当随时代”。中国画的笔墨,形式是手段,传神是精髓。墨、形、神从何而来?古今习画者无不日日修行、潜心磨练,用心感悟,方可驾驭笔墨,匠心独运。刘石夫先生栖居太行八年之久仍痴心不改,沿着自然山水画创造性的道路去追求现代的审美,以极富个性的语言系统赋予了作品天籁般的诗境画意和深厚的艺术意蕴,使其作品成为人们审美的“精神家园”。

刘石夫先生在长期不懈地观察描绘太行山风光、精神的艺术实践中,也在体验着一种文化、一种精神、一种人格力量。使他从中悟到了艺术真谛与生命意义所在——人性艺术。他,在这种既简单又丰富的生命内涵中探索艺术,在创造艺术中寻求自由,在笔墨中品尝快乐;淡薄名利,艺术价值、品位留待人们评说。初衷不变,栖居深山,耐住寂寞;淳厚、质朴的风情山水滋养着他的生命,使他依然不停歇的跋涉在太行山的丛山峻岭之中,不断地将太行风光、神韵以翰墨艺术形式展现给人们,以书画艺术激荡人们的内在心灵,丰富和充实着人们的精神生活。

中国画是独特的民族化艺术,在华夏民族文化传承及情感表达方面有其它艺术不可取代的作用。历来中国画就有“人性艺术”之称,讲品格、重修养,恰恰品格与修养又是艺术家“人性”与“心性”的体现。一个画家对自身品行的修正是一个很漫长的过程,所谓“千古文章,传真不传伪”,好的画是在静下心来时才能创作出来的,急功近利决不会有好的作品。画家要用真诚的心态对待生活,将艺术植根于民族文化的沃土上,贴近民族感情,艺术才有可能找与时代吻合的表达方式。太行山赋予画家丰富的艺术生活之源,刘石夫也对太行山倾注了无限深情……(文/王宝华)