2004年大修都江堰工程

2000多年前,秦太守李冰修都江堰,沃野千里的成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的天府之国。都江堰水利工程是全世界迄今为止,年代最久、唯一留存、仍在一直使用,以无坝引水为特征的宏大水利工程。

然而,在历史的长河里,都江堰并非一劳永逸的水利工程。它,也在历朝历代中,与洪流做斗争。在斗争中,都江堰变得越来越坚固,庇护着天府儿女。

今天,让我们通过文献资料和专家讲述走近历史,看看古代的都江堰是如何抗击洪流的。

【元朝】

洪水多次冲毁都江堰 吉当普铸1.6万斤铁龟镇水

中国古代的四川官员,都上演过与水斗的故事。

元朝的一次洪水来袭,再次让都江堰很受伤。为了治水,时任四川肃政廉访使吉当普把都江堰的堰体由竹笼结构改为铁石结构,对后世治堰产生巨大影响。那次改造都江堰,四川肃政廉访使吉当普用铁16000斤铸成铁龟,立于鱼嘴镇水。

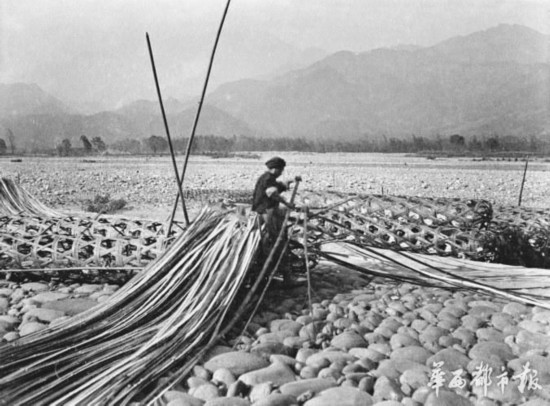

工人们编织竹笼(1934年)

吉当普,蒙古族人。1334年,任四川肃政廉访使。

吉当普到川后,很重视都江堰水利工程。他调研时了解到,都江堰岁修工程质量差,只有9个月就被洪水冲毁。当时,都江堰渠首岁修工程点多达132处,每年征调民兵劳力数百人,大修时最多达到1万余人。还规定每人服役70天,不服劳役的按日交纳3串代役钱。如此一来,富者困于交钱,穷者困于出力,修堰官吏又多贪污。

为了解决农民负担过重的问题,吉当普亲自查勘访问,得知岁修的要害达32处。于是,他与时任灌州判官张宏商议,设计砌石结构以改造渠首工程,增加其耐久性以减少岁修劳役负担。为了试验砌石结构的可靠性,张宏还自己出钱在小河上作出了模型试验。

1335年11月,吉当普主持的都江堰历史上著名的特修开工。用了5个月时间,动员石工和铁匠700人,木工250人,普工(包括军工)3900人。开山取石百余万条,用石灰6多斤,桐油3万多斤,铁65000斤,麻5000斤。耗用粮食1000余石,人工和材料费用共计49000串钱。

吉当普大胆改革工程结构,曾受到守旧势力的阻挠与破坏,或决三洞之水以灌其次,或毁都江之石以坏其成。但吉当普不为所动,坚持完成了施工。完工后,不但灌溉用水源得到了保证,而且设立了几千处水力加工作坊。这次特修后,工程维持了40年,明代几次大修改造,都以吉当普的方案为基本模式。

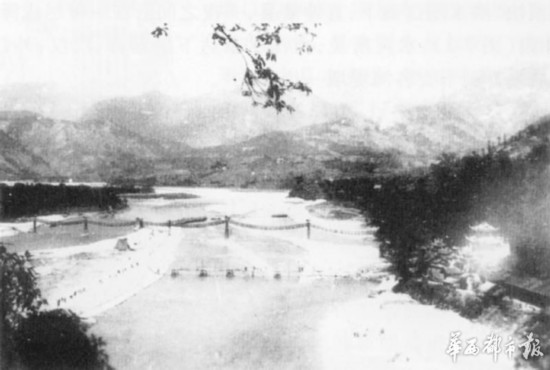

1936年洪水后的都江堰

或许,对都江堰水利工程有所了解的人都还记得,曾流传过都江堰埋有镇水铁龟、铁牛、三神石人等故事。传说中的铁龟确有其事,《都江堰志》记载,这个铁龟正是由吉当普所铸,重达16000斤。该铁龟置于砌石鱼嘴上,以求镇水。但是,因铁龟鱼嘴建筑在砂卵石河床上,基础被急流淘空,终被冲入洪流中不知所终。后来,岁修和大修都江堰期间,出土过不少文物,比如石人,但是铁龟成了一个传说,一个千古之谜。

2002年,都江堰曾请来专家,用探铁仪器、红外线等仪器在都江堰河床进行探测,试图寻找铁龟的踪迹,但探测器一到河床到处都有铁器反应,令专家无从下手。

文物专家蒋永志曾给出了一个观点:铁牛和铁龟并不在鱼嘴下游,而在上游。据他介绍,铁牛和铁龟非常重,按照重物在水流中活动的规律,越重的东西可能往上移而不是往下游移。因此,他认为这几件宝物不可能在下游,而是在鱼嘴上游。

【清朝】

特大洪灾致都江堰工程“水毁” 丁宝桢官品被降三级

丁宝桢雕像

1878年,清光绪四年的第5月,都江堰遭遇连日大雨,岷江洪水暴发。

在洪灾中,都江堰渠首各工程均遭到冲损。损失到底有多么严重?

据《都江堰志》记载:金刚堤多处决口,人字堤、飞沙堰长一百三十丈的堤埂仅存石工三段。一段计长五丈五尺,一段只剩条石二层计长十四丈,一段计长十一丈五尺,灌县城外护城底石也大半被冲去。

这场洪灾,还给时任四川总督丁宝桢带来了一场政治上的风波,导致他连降三级。

话说丁宝桢,乃贵州平远(今织金县)人氏,系晚清明臣。他为官做事重大义,知变通,重实效,约束部属甚为严厉,为政清廉,官声甚好。他57岁那年,受到慈禧皇太后和光绪皇帝的接见,慈禧还特为他写了一幅字《国之宝桢》。

1876年10月,丁宝桢调任四川总督。次年,他组织了大修都江堰的工程。

大修前,丁宝桢注重调研,他与时任灌县知县陆葆德往返勘工十二次后,得出这样的结论:都江堰用竹笼堤“岁修累甚”,拟修建成永久性的防洪堤。

说干说干,他向朝廷上奏请求拨款。这项工程,在朝廷的支持下,由丁宝桢主持、成绵龙茂道丁士彬、水利同知徐传善、陆葆德共同督率开工了。

丁宝桢将都江堰分水鱼嘴、内江仰天窝鱼嘴、蒲柏河鱼嘴和人字堤全部改用条石修砌。条石之间用铁锭互相闩住,并用桐油、石灰、糯米汁嵌缝。同时,还石砌堤岸一万二千余丈,修建白马槽、平水槽等导水、泻水工程,疏淘内、外江干流及江安河入口段等被淤塞河道,挖河方四十多万方,用竹笼一万九千余条,花费银一十二万九千四百四十余两。

他的运气非常不好,次年,都江堰遭遇了一场特大洪灾,他修的水利工程被汹涌的洪水冲毁。

那年,都江堰水利工程发挥不了作用,内江水流由决口直注外江,整个都江堰灌区下游缺水,一场“索水风潮”由此暴发。农民成群结队到总督府上访和闹访,要求丁宝桢给个说法。

时值洋务运动与守旧势力争斗,洋务派丁宝桢这里出了事儿,给了守旧派之口实,纷纷上奏调查他。慈禧和光绪皇帝下令处理此事,当年十二月,军机大臣恩承、童华受命抵川调查。

纷繁的人事纠葛,官场争夺,对这次大修的意见各持一端。调查中,两位大臣百般刁难。但丁宝桢的工程经受住了考验,工程符合技术规范,也没有查出贪腐问题。当时规定,宝瓶口水划超过16划的洪水造成的水毁,乃因灾害太大,人力所不能避免,不予追究;小于16划的水毁,认为属于工程质量问题,需要追究。而丁宝桢所遭遇的洪水,宝瓶口水划已到22划,达到了水划的顶部。

据现代水利专家推测,当时岷江的泾流量在每秒4000至5000立方米之间。但最后,朝廷仍以“堰功败于垂成,复蹈明之复辙(原文如此)”为由,将丁宝桢由一品顶戴降为三品顶戴,仍保留总督之职。丁士彬、陆葆德也被革职留用,罚赔工银2万多两。当年十一月,丁宝桢、丁士彬、陆葆德自备经费,再次兴工修治,主要加固补建鱼嘴,恢复堤堰竹笼结构,扩宽和疏浚河道,尤其着重于鱼嘴以上岷江左侧白马槽段的河道疏浚工程,以加大外江过水能力,并在都江堰管理上作了调整,限定渠首岁修经费总数,免除了名用水州县的摊派。

溃坝后民工们在做编竹笼的准备工作

1886年,丁宝桢在成都因病去世,享年66岁。

丁宝桢大修都江堰水利工程荡气回肠的故事让后人景仰。为了纪念他,灌县人把鱼嘴称为“丁公鱼嘴”。

【民国】

叠溪地震海子溃坝都江堰仅剩下“神仙墩”

时间推移至1933年,8月23日,茂汶县叠溪发生了7.5级地震,叠溪镇全面下陷,附近山岩崩塌,岩石横断岷江及支流,形成了10个地震湖。其中,岷江干流4个。

地震湖,古人称为海子,现代人又称之为堰塞湖。四川人应该不会忘记,2008年5月12日汶川地震形成的唐家山堰塞湖,对于下游群众来说,无异于头顶一大缸水,随时都可能泼下来,时刻威胁着大家的生命与财产安全。当然,那一年,现代人通过种种措施,让堰塞湖的水安稳下来,并没有造成灾难。

然而,叠溪地震那年,堰塞湖下游的人民却没有这么幸运。

在岷江被堵45天后,一个小海子大坝溃决。积水一涌而下,岷江河道哪里承受得了这么大的洪流,造成下游特大洪灾。10月10日,洪水进入都江堰。据紫坪铺洪痕推算,相应洪峰流量约10200立方米每秒,是已知历史上都江堰最大的一次洪水。

滚滚而下的洪流横冲直撞,势不可挡,冲毁了都江堰渠首的韩家坝、安澜索桥,新工鱼嘴、金刚堤、平水槽、飞沙堰、人字堤等水利工程。灌县天乙街、塔子坝、农坛湾、安顺桥等处被淹,洪水毁桥30余座。灌县境内死亡人数5000人以上。洪水退后,红十字会等单位沿途捞尸717具。

都江堰渠首水利工程在此浩劫之下荡然无存,唯索桥残留一个桥墩,人称“神仙墩”。

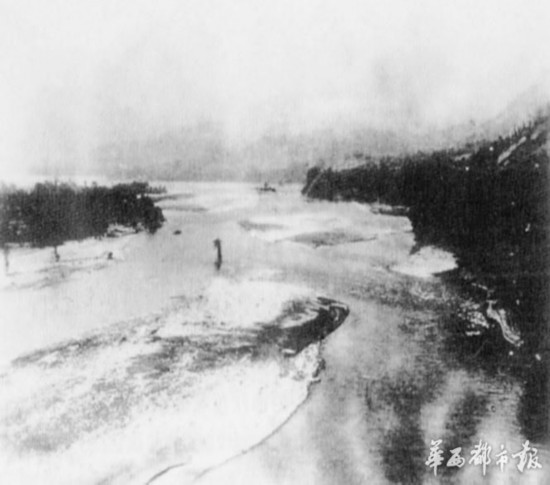

1933年叠溪海子溃坝后第四天情景

从1930年冬,万县人任重参加特修都江堰工程,次年工程竣工后,到成都水利知事公署工作。叠溪大地震次年,都江堰灌区又发生春旱。四川善后督办刘湘拨款12000元,任重作为工程技正与上校参谋郭雨中、无线电台台长朱明心等人,住在仍有余震的地震中心叠溪,督工疏导海子,及时完成了第一期疏导工程。

历史上,都江堰水利工程多灾多难,1935年,由条石砌筑的都江堰渠首鱼嘴被洪水冲毁。次年,时任四川省政府主席的刘湘拨款25万元,还是派任重负责工程,将鱼嘴位置西移了10米,并紧靠原索桥的桥墩。

□揭秘

网传“抗洪神器”都江堰就用过

这个夏季,在朋友圈,一个欧洲某国的“抗洪神器”刷屏出现。随着这个“神器”的横空出世,在网络空间,针对神器爆发了一波又一波的争论。

人民日报官方微信报道,这个“神器”并不神气,还原其真实身份,其实就是金属挡板,类似产品在国内也有生产。接下来,人民日报还报道了另一个国产“抗洪神器”——能移动又能折叠的堵水墙。

华西都市报记者从都江堰管理局获悉,该国“抗洪神器”的亲戚金属挡板,多年前都江堰就曾用过它拦水,并没有传说中的那么神。至于堵水墙,在成都的府南河的橡胶坝就是其孪生“兄弟”。

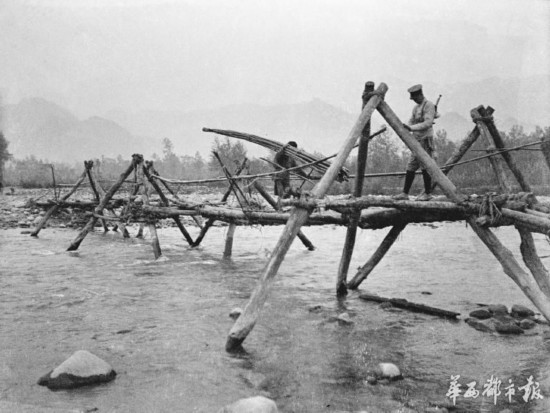

人们从临时搭建的杩槎上行走

挡板儿:多年前都江堰用它拦水

提到网络上人气很旺的德国抗洪神器,都江堰渠首处处长吴平勇认为对此提法应该理性思考、客观看待。他说,在滔滔洪灾面前,不会有一用就灵的灵丹妙药和神器。他希望大家能剥开对这些所谓“神器”的过度包装,把这种装备还原它本来的面貌——我就是一块金属挡板儿。

“这种挡板儿,多年前都江堰就曾用过。”吴平勇说。用这种挡板挡水,都江堰早就用过,既用它拦水,也用它截流。比如在1992年前都江堰尚没有修建飞沙堰闸,每年冬修期间内江需要断流维修,而内江是向成都市生活、生产输水的骨干渠道,为保证向成都市生活、生产供水分秒不停,就启用1964年建的工业引水暗渠输水,由工业引水暗渠从外江引水至内江渠系,但外江水量拦入飞沙堰坝面后无法引入暗渠,这时必须在飞沙堰坝面末端采取拦水措施,当时就用了92块钢筋砼挡板(板后加木支撑)相连组成一道拦水墙将水拦引入暗渠。

1992年建了工业引水临时拦水闸后,由于水量可以调度自如,就不再用这种办法了。2001年,蒲柏闸整治工程施工因为内江没有断流,当时采取了对蒲柏闸进行两期施工的安排,就是用的钢制挡水板搭建施工临时围堰。

堵水墙:锦江的橡胶坝是其孪生“兄弟”

在大家朋友圈被德国神器刷屏后,人民日报报道了另一个国产“抗洪神器”——能移动又能折叠的堵水墙。

吴平勇说,随着科学和技术的进步,人们防洪的工程材料也处于不断改进中,堵水墙就是一例。

据媒体报道,堵水墙是一条长长的黄白相间的帆布水袋,用钢筋固定在坝顶,再用水泵从湖里取水注入水袋里,形成6米长、60厘米高的一堵水墙,用水来抵挡水。关键时刻,比如哪个地方出现漫堤的险情或者决口比较小,就可以把这个移动折叠式的堵水墙搬到现场,立刻进行组装、拼接、充水,10分钟就能发挥挡水的作用,作用非常明显。

这种“以柔克刚、以水治水”原理治水的工程措施也不鲜见,分布在成都府南河各处的橡胶坝就是其孪生“兄弟”。只是橡胶坝充满水后,横着安置于河床上,如上游来水量小,河道水位低,就朝橡胶坝里注水,让它形成一个个拦水低坝,用以抬高水位,增加河道亲水性,改善水环境,让城市更加宜居。

一旦上游来水时增大,有洪灾风险时,立即排掉橡胶坝中的水,还原河道断面,让来水奔流而下。而堵水墙是顺河岸安装在堤顶,相当于加高了堤坝,抬高了挡水位,增加了抵御洪水的能力。

不要迷恋神器,要“就地取材”

采访中,作为水利方面的专业技术人员,吴平勇坚持自己的观点:对于抗洪,我们不要迷恋所谓的“神器”。

他说,不可否认,各个地方由于洪水成因和地理因素不尽相同,抗洪的手段和材料可能会有所不同,但其原理都是一样的。比如说,在都江堰,古代,人们把鹅卵石装进竹笼,一条条投入岷江抗洪。后来,随着经济发展和技术进步,人们把竹笼换成更为耐用的铅丝笼、钢丝网箱、钢绳主动网、大体积的砼六面体异形体等等,目的都是让投入江中的抗洪材料更不易被洪水冲走,还能跟随地基情况发生变形,从而达到保护江堤或者封闭缺口的目的。

他还认为,即使出现了类似德国“神器”这类抗洪装备,在实际应用过程中,也要考虑技术的可靠性和经济的合理性,既要符合发生洪水的地域的水文气象、地理环境、物料设备、技术水平,抗得住洪水袭击,也要造价合理、便于生产,可以大量使用和装备。