自1982年大学毕业来到北京之后,从丁聪开始,我陆续结识“二流堂”群体的不少人,如夏衍、唐瑜、叶浅予、冯亦代、郑安娜、吴祖光、黄苗子、郁风、高汾、高集、吕恩等前辈。

1946年“二流堂”以及他们的朋友们。前排左起:盛家伦、高集、郁风、(不详)、黄苗子;后排有浦熙修(左四)、张瑞芳(中)、丁聪(右四)、金山(右一)等。

1995年“二流堂”欢聚于夏衍家。前排左起吴祖光、郁风、高集、高汾、唐瑜、黄苗子。后排左起丁聪,夏衍的女儿与公子。李辉摄。

“二流堂”最初形成于抗战期间的重庆。我在一篇文章中,曾这样谈及这一文人群体的特点:“这是战争期间特殊条件下文人之间一个特殊汇聚。即非自由组合的艺术团体,也非艺术趣味和追求相同的某一艺术流派,不过是艰难情形下的一种物以类聚而已。”

20世纪50年代之后,“二流堂”又在北京形成新的文化圈。在数十年的不同历史时期,聂绀弩、王世襄、张光宇、张正宇、杨宪益、黄永玉、范用、黄宗英、黄宗江、姜德明、邵燕祥、杜高等,都曾与重庆时期“二流堂”友人经常聚会、唱和,堪为北京文人交往的一大景观。

1996年,新旧“二流堂”朋友,在位于北京图书馆由志愿军战俘张达开办东坡酒楼聚会。左排前起:吴祖光、丁聪、杨宪益、黄苗子、郁风、沈峻、潘耀明、李辉;右排前起:范用、华君武、姜德明、华君武夫人、邵燕祥、吴祖光女儿吴霜、张达夫人、应红、谢文秀、张达 。

这些年来,我写过一些叙述“二流堂”人与事的文章,此次应柳鸣九先生热情相邀加盟“本色文丛”,他嘱我不妨围绕这一内容编选。在此,感谢柳先生的厚爱,感谢海天出版社的支持。

一个好建议,我遂将相关文章略加整理,起名为《风景已远去》。

全书分上、下两辑。

上辑为长文《亦奇亦悲二流堂》,叙述“二流堂”的历史渊源,乃至数十年间,这一群体中不同人物的命运起伏,与中国政治风云形成的错综复杂的关联,藉此能为读者提供较为清晰的脉络和轮廓。

下辑为我所写的“二流堂”不同人物的文章。这些文章,写于不同时期,或长,或短,基于史料,辅以印象,力求点点滴滴的细节,能使笔下人物在历史场景中的悲欢离合,变得具体而生动,同时,能让读者感受到这些人物心底永远流淌的文化情怀……

于志斌 :风景应犹在,人间二流堂

7月22日李辉在上海华东医院看望走进九十二岁的黄宗英,送这本与她相关的《风景已远去》。

1993年,在三味书屋李辉与应红在冯亦代黄宗英婚礼上左一为袁鹰。

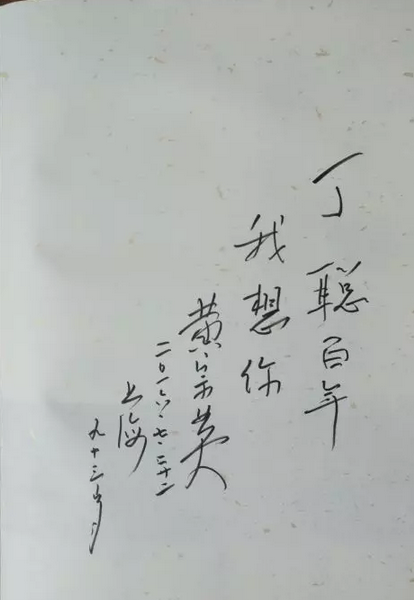

7月22日下午,李辉到医院探视黄宗英先生,黄先生手持《风景已远去》一书拍照,并手书“丁聪百年,我想你”等活动,令我很是感动。我们感谢黄先生为海天版当书模。当然,《风景已远去》中不仅写到了丁聪先生,还写到了不少前辈文化人,他们中不少人都是黄先生的朋友。

《风景已远去》的主要内容是关于二流堂的纪事。与1998年间李辉兄在海天出版的《依稀碧庐——亦奇亦悲“二流堂”》有不同的地方在于:《依稀碧庐——亦奇亦悲“二流堂”》收入的文章,不仅有李辉的《亦奇亦悲“二流堂”》,还有唐瑜等人文章,例如《“二流堂”纪事》(唐瑜)、《“二流堂”奇冤大案》(吴祖光);以及在政治运动中的揭批文章。而《风景已远去》所有作品都是李辉撰著的,从中可以看出李辉对于二流堂人物的持续写作,完成了二流堂群塑,以及对中国当代文化艺术领域的一个重大事件的呈现与追问。

“碧庐”是由唐瑜出资建的一幢房子,由一句玩笑话定了名为“二流堂”,当时郭沫若欲为题匾。时在1943年的重庆。“二流堂”居住了很多的文化人。新中国初期,北京又有了“二流堂”的流风余韵。在反右和“文革”时期,“二流堂”被作为右派小集团和反革命裴多菲俱乐部。曾在此入的文化人士均遭迫害。“文革”后,这一影响很大的冤案得到平反。《风景已远去》一书交代了“二流堂”形成的始末,所谓“二流堂”成员的有关文化活动,以及形成冤案的情况。

让我们感到奇怪的是:“二流堂”形成在抗战时期我国陪都重庆,出入其中的是大批进步文化人士,接受了中国共产党的领导,以至于在新中国初期的一次会议上,周恩来大声问道:“二流堂的人来了没有?”那种自己人才有的亲切呼唤,仿佛都能映在我们这些二流堂以外的人的脑海,挥之不去。所以,《风景已远去》(包括《依稀碧庐——亦奇亦悲“二流堂”》等沧桑看云书系)的重要意义,乃是以史为鉴,有益于我们认识当代历史,拒绝遗忘,牢记国家与人民遭受的浩劫之教训。

作为一桩十分荒唐的历史事件,在书中我们一方面看到的是对于文化人的描写和追述,他们的风格、性情、才华得到再现;一方面看到的是对于人性和人才的扼杀、荼毒。但是,透过这些表象,书中还告诉了我们:“二流堂”及其人众,被江青等人用作了攻击周总理的“赃弹”。

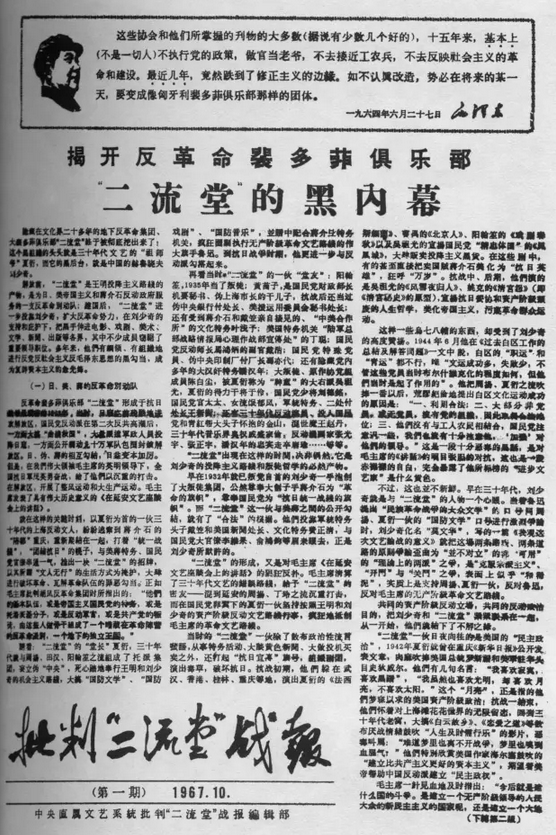

批判“二流堂”的“文革”小报。

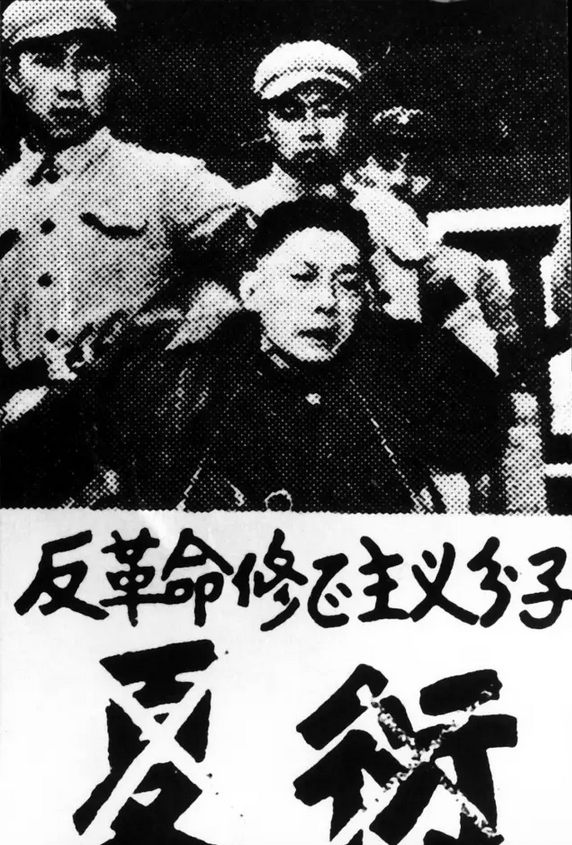

被说成是“二流堂”的“总后台”夏衍文革批斗时。

《风景已远去》以可读性、史料性兼具为其特色。其主干的综述文章是《亦奇亦悲“二流堂”》,还有几篇文章,分别涉笔“二流堂”成员吴祖光、唐瑜、盛家伦、苗子和郁风、丁聪、戴浩,人物风采照得黑暗历史闪出一片亮光。而聂绀弩、黄苗子、杨宪益唱和“二流堂”的诗作,沉吟把玩,意味绵长。

黄宗英题词:丁聪百年,我想你。

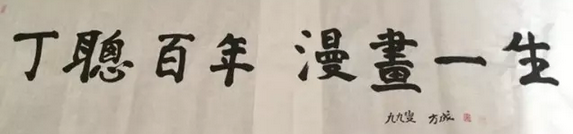

九十九岁漫画家方成为丁聪百岁诞辰题词。

黄先生对二流堂中人丁聪的一声呼唤,又令我想起上世纪末海天版“沧桑看云”书系在前三种已经发稿后,李辉又交给我《亦奇亦悲“二流堂”》。我们为了与前三种书名风格差不多,用“碧庐风雨”作书名。李辉认为“依稀”比“风雨”好,因此把书名改定为《依稀碧庐——亦奇亦悲“二流堂”》。此书出版,丁聪等前辈都还健在。不久前问世的《风景已远去》,是李辉二流堂著述在海天出版社的回归。书名“风景已远去”乃是书中一篇文章名;当下,书里书外的很多前辈已经远行去了。

或曰:风景应犹在,人间二流堂。

李辉: “二流堂”堂主不了情

唐瑜先生爱聚会。九十三岁的老人,有时甚至和老伴搭乘公共汽车,跋涉二十多公里走进京城来参加聚会。他最年长。耳朵听不见,声音便格外洪亮。每次我们轮流用笔提问,然后,就听他一声声高亢入云的高谈阔论。

看他老天真的样子,我总是会想象一番六十几年前他和“二流堂”友人的风采。

1943年抗战期间的陪都重庆,有一批文艺家格外出名。他们嬉笑怒骂,无拘无束,在战争阴云密布的城市里如同一束快乐亮光。这批人被称为“二流堂”,其中有唐瑜、丁聪、吴祖光、冯亦代、黄苗子、郁风、金山、盛家伦、、凤子、叶浅予、张光宇、张正宇等。夏衍、潘汉年也是他们的常客。

没有唐瑜的热心慷慨,就没有“二流堂”。难怪他被戏称为“二流堂”堂主。

这是一个旷达、幽默、豪爽、热心的人,即便到了晚年,历经沧桑之后,他也仍然如故,完全一幅性情中人的洒脱。

唐瑜是缅甸华侨,三十年代初到上海后,他结识了潘汉年、夏衍,并在潘汉年直接安排和领导下主编《电影新地》、《小小画报》、《联华画报》等报刊。因此,每次聚会,谈起三十年代上海电影界,他总是眉飞色舞,有一肚子逸事掌故。今年纪念中国电影百年,却不见有电视台和报刊找他,实在是个大遗漏。

唐瑜的胞兄是缅甸富商,对他常常予以慷慨资助。抗战期间滇缅公路通车之后,唐瑜曾到仰光去,返回重庆时,胞兄送给他两部大卡车和一部小轿车,一部卡车上装有当时可以畅销的物资,一部卡车上装上食品,供重庆的朋友们享用。大家需要用钱时,唐瑜就拿出一部分物资去出售,最后把车都卖掉。

听吴祖光讲过一个故事:他和唐瑜一起走到重庆一个路口,远远开来一辆豪华轿车,唐瑜一见,便忽然停步不走。大雨初晴,积水很深,汽车飞驰而过,溅了他们一身污水,唐瑜的脸上也是泥点。他没有反应,只是呆呆地注目轿车失去踪影,然后说:“这车是我的。”

唐瑜几乎成了重庆当时一批文人的“摇钱树”。此时从香港、桂林流亡到重庆的文人,大多穷困潦倒,衣食住行是最大困难。唐瑜似乎一夜之间成了“建筑师”,竭其所能,为熟悉的朋友提供住所。夏衍带着妻子儿女一家四口来到重庆,唐瑜卖掉哥哥送给他的半只金梳子,在中一路下坡盖了两间“捆绑房子”(战时重庆穷人住的泥墙、竹架的一种特殊建筑)。唐瑜和夏衍各住一间,没有门牌,为了寄信方便,夏衍在屋前竖了一块木板,上面写了“依庐”这样一个很好听的名字。

来到重庆的朋友愈来愈多,唐瑜索性盖起一幢两层楼的大屋子。他在离“依庐”不远的坡下租一块地,自己绘图设计,亲自监工建造,盖起了一间可以住十多人的屋子。用夏衍的话来说,唐瑜“呼朋引类”,让当时没有房子住的朋友都住了进去。

“二流堂”后来二十年里风雨飘摇,不少人经历坎坷,但旧日情谊却一直是唐瑜的精神支柱。“文革”结束之后,他的最大愿望是为挚友潘汉年做事情:收集潘汉年手迹、编书撰文、呼吁建纪念馆、塑铜像……他几乎把这当作了生命的全部内容。每次见到他,或者他给我来信,没有一次不是与潘汉年有关。

可以理解他的情感。刚二十岁时唐瑜就在潘汉年领导下工作,六十年代初,一次在王府井大街他意外地见到了潘汉年。此时潘汉年尚在劳改农场,他悄悄将潘带到家中。自1955年被捕以来,潘汉年才第一次有了与老友私下畅谈的机会。

谈了些什么,唐瑜总是语焉不详。曾劝他回忆得详细一些,多一些历史细节。他摇摇头,神秘的样子。

没有说什么?不便回忆?看看我,他还是摇摇头。

每次聚会结束时,年过九旬的老人总爱问:“下次什么时候吃饭?”