5年前,《舌尖上的中国》首播,人们对美食和生活的追求,中国各地的美食生态着实让人惊艳。近日,一部三十年前日本拍摄的《中国之食文化》被细心的网友找出,改革开放初期中国人的日常生活、家常便饭和顶级烹饪技艺,从“民以食为天”的角度展示出一个不一样的上世纪八十年代的中国,片中展现的一些菜式,现在已经不再制作。

新发现 介绍美食文化 “首映”飞机航线

《中国之食文化》系列一共五集,分别介绍了北京、广州、江南(江浙沪)、四川等地饮食文化和烹饪技艺。在纪录片策划方龟甲万看来,中华料理博大精深,既有平民的日常之味,又有宫廷国宴的刁钻菜式。片中选取的餐厅也都是知名餐饮企业,除了隆福寺小吃外,全聚德、东来顺、烤肉宛、丰泽园等老字号也纷纷亮相,展现自己的招牌菜。上世纪八十年代初,中国开始改革开放,陆续将旅游签证发给外国人,日本拍摄者在这样的历史背景下,顺利完成取材拍摄,拍摄时间是在1985年。

龟甲万是日本一家有350年历史的酱油厂,它和丰田、索尼一样是日本著名企业的代名词。全聚德参与拍摄的员工介绍,这部纪录片是在当时日本飞抵中国的飞机航线上播放的,意在向来到中国的日本游客介绍中国的美食文化,让日本游客了解中国的历史与中国人的生活。

品今夕

■听鹂馆

当年“活吃昆明湖鱼”

在这部纪录片的广州篇中,当年的菜市场还见有各种野味出售,直到上世纪八十年代末,才出台政策对“野味”实施保护。而“山中走兽云中燕,陆地牛羊海底鲜,猴头燕窝鲨鱼翅,熊掌干贝鹿尾尖”也曾被奉为宫廷菜式。纪录片中,就拍摄了颐和园内听鹂馆饭庄的一道“活吃昆明湖鱼”:一条活跃乱跳的大鲤鱼,经过刮鳞、开肚、洗净、改刀、油炸、浇汁等多种工序之后,端上桌时两腮仍不停张合,等吃完剩下鱼骨架,仍可见鱼嘴在微动。甚至还有这样的精确数字:烹制过程约4分钟,当鱼端上餐桌,鲤鱼的嘴巴能张合81下。

如今“活吃”早已是“传说”

如今,这道菜和片中诸如仿膳“红烧熊掌”等很多“野味”及“活吃”的菜式一样,早已成为“传说”。听鹂馆餐厅办公室的一位工作人员告诉记者,这部纪录片她没有看过,但是如果从时间上看,这道“活吃昆明湖鱼”基本上是拍完纪录片没多久,就不再做了。“活吃昆明湖鱼”其实是听鹂馆全鱼宴的“扛把子”,纪录片里面也完整记录了全鱼宴的菜品,后来随着人们口味的变化和饮食习惯的多样,“全鱼宴”也成了历史,现在听鹂馆餐厅也不再承接“全鱼宴”。

这位工作人员说,以前从昆明湖里“现捞”活鱼的说法也确实属实。但后来随着食品安全相关的政策法规逐渐完善,听鹂馆餐厅的食材都必须要从正规的渠道进货,需要具有检验检疫等证明,所以现在即使再制作鱼菜,也不可能再从昆明湖“就地取材”。

■隆福寺小吃店

当年双色馒头尽显平民之味

纪录片的北京篇标题为“平民之味 宫廷之味”,北京百姓的日常饮食反映出的是当时人们生活踏实淳朴的幸福,曾经的隆福寺自由市场、隆福寺小吃店甚至开头一闪而过的崇文门菜市场,都勾起众多观众的回忆。

纪录片详细记录了“双色馒头”的制作方法。因为添加了红糖,所以双色馒头不只是好看,还很有营养。

与宫廷大菜主要记录厨师手法相比,在拍摄隆福寺小吃的时候,拍摄者将相当多的镜头对准了普通食客。买餐票、交餐票的点餐方式,一手收票一手熟练地盛满一碗碗豆汁儿红豆粥的服务员大姐,衣着朴素但是脸上充满幸福的满足感的人们……在众多食客中,一位顾客,即使是吃早点,也只是掀起摩托车头盔的风挡而没有把头盔摘下,这个小小细节,足见当摩托车逐渐顶替了自行车成为“私家车”大件儿时,“先富起来”的人们的一丝骄傲,还原了改革开放给人们生活带来的变化。

如今六月重张 小吃回归仍未定

时隔三十年,除了片中的双色馒头、豆浆油条、豆汁儿焦圈儿、豆腐脑红豆粥依旧在喜欢中式早餐的北京市民中占据主流,现在的护国寺小吃、锦馨豆汁等老字号,包括街头巷尾的早点摊也不难吃到,但双色馒头随着后来隆福寺街的变迁、隆福寺小吃店的关闭而消失,类似的面点比如金银卷、烤馒头等可以在丰泽园、砂锅居等餐厅找到。

据一位知情者告诉记者,其实,片中所说的“隆福寺小吃店”的叫法现在看起来就不准确了,纪录片拍摄时,隆福寺小吃店还属于国营,后来在2000年左右,小吃店拆分为三个股东,分别挂出单独的招牌:隆福寺餐饮、白魁餐厅、丰年灌肠,完全为私营,没有一点国营的成分了。

这位知情者表示,今年6月,隆福寺街上最重要的标志性建筑——隆福大厦将有望重张开业,但整条隆福寺街的开业或将要等到2019年。至于拆分后的三家小吃店是否能回归到原生地,到现在还没有确切的答案。“希望它们回归,但是也必须要提升,必须做出文化的味道。”

虽然没能联系到纪录片的日方拍摄者,但是北京晨报记者从全聚德找到了参与当年拍摄的当事人,确认拍摄地点正是全聚德烤鸭店的前门起源店。有意思的是,在改革开放初期,为了能向外宾展示“最好一面”,片中吃着烤鸭、喝着茅台酒的一桌觥筹交错、意兴正酣的客人,其实都是当时全聚德的员工。

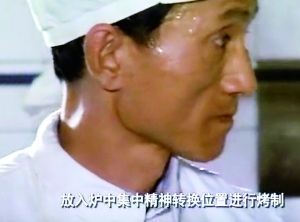

出镜人物:烤鸭师傅李兴禄

山东“小力巴” 烤鸭挑大梁

在片中,一位精干的烤鸭师傅聚精会神地盯着烤炉里的鸭子,烤到恰到好处时,一“悠”一“甩”将枣红色的烤鸭挑出炉门。这位“上镜”的师傅正是当年全聚德烤鸭班的“大梁”、第五代烤鸭技师李兴禄。时隔三十年,如今已经年近八旬的李兴禄再度拿起两米长、3斤重的鸭杆,老师傅一招一式的帅气仍不减当年。

1950年,刚刚12岁的李兴禄以一个山东“小力巴”的身份来到当时的老店,到纪录片拍摄时,李兴禄已经成了烤鸭界里响当当的“一号”,他把自己青春和汗水都贡献给了位于前门大街的“起源店”。

夏天烤鸭子 猛灌“盐汽水儿”

在纪录片里,可以明显地看到李兴禄师傅脸上淌着汗,李师傅笑称是“里面烤鸭子,外面烤人”。最多的时候,李兴禄一天就要烤出400多只鸭子。到了夏天,烤鸭炉前的温度可想而知。“我那会儿瘦,1米8的大个儿100多斤,我是最不爱出汗的主儿,你看片子里我脸上的汗都闪着光了。和我一起的几个人,从外衣到里面的裤衩全都是湿透了的,脱下来都能拧出水。”那时候要是夏天赶上有领导来视察,都会问“有多少补助费”,“哪儿有补助费,补助就是热得不行了,去冰箱里猛灌盐汽水儿。”

日本客人赞烤鸭师傅为“艺术家”

李兴禄告诉记者:“这部纪录片是什么时候拍摄的,我自己都不知道。我们就跟平常一样盯着炉,鸭子烤好了是正经事。旁边相机快门声咔嚓咔嚓响成一片,我们眼睛都不转一下。”

据李兴禄回忆,“日本客人参观时,鸭子从炉里面一挑出来,好多人都鼓掌、竖大拇指,后来翻译告诉我们,日本客人说烤鸭简直不是一道菜,是‘艺术品’;说我们‘不是厨师,是艺术家’”。当时日本客人对烤鸭和烤鸭的技艺简直“爱到极致”。

出镜人物:帅哥“食客”、现为全聚德前门店快餐部主管白重光

拍片地为老店接待元首的“贵宾厅”

烤鸭,糟溜三白,炸鸭胗肝、鸭腿,香辣鸭心,再加上葡萄酒和一瓶茅台,在上世纪80年代初人们一个月的工资多为两位数,这样一桌全聚德的“全鸭席”可谓“奢华”。纪录片所拍摄的宴席场景使用的“摆拍”,一桌客人也都是当时全聚德的员工“扮演”的。据老员工回忆,拍摄纪录片的宴会厅当时叫做“后楼”。“那时候中楼和后楼基本上是用作接待各国元首的高级宴会厅,拍摄纪录片的那个屋子能摆下四桌左右,周总理在那里宴请过很多贵宾。”但这些地点现在已经随着全聚德前门店的改建扩容不复存在。

当年接待的六成以上为日本旅游团

白重光是全聚德前门店快餐部的主管,时光退回到纪录片拍摄的1985年,片中那个头发乌黑、眼神明亮的小伙子正是22岁的白重光。那时白重光到全聚德没有几年,但是因为人聪明、服务过硬,已经是那一拨儿服务员中的骨干,曾为美国前总统老布什等多位外国元首服务。

白重光说,那时候全聚德的生意完全可以用“火爆”来形容。晚上来自各国的旅游团队几乎把全聚德“包场”。“日本的团特别多,基本上占到六成以上。”白重光说,“那时候日本团餐标高,能达到200元。而且为日本团队服务很‘省事儿’,日本客人筷子都用得很好。”

因拍摄第一次吃到全聚德烤鸭

这部纪录片拍摄当天正值白重光当班,一上班就听同事说“有个日本摄制组来拍片子”。没一会儿,老书记彭大进就把包括白重光在内的几个年轻服务员叫了过去,让他们换掉工作服穿上便装。“他跟我们说,这回咱们扮演吃饭的客人,咱们就吃,吃得高兴点。”见过“大世面”的白重光说,这样的事儿他还是第一次赶上,第一反应就是“真能吃一顿啊,这机会多好啊”!白重光再回看纪录片里的自己和其他几位同事,还是笑称,“演技差,吃得太紧张了。”

1981年到店,已经工作了四年的白重光那次真的是第一次吃到全聚德的烤鸭,满脑子的形容词最后总结出来就是一个字儿:香!他告诉记者,这顿饭真是吃到了全聚德鸭菜的经典,“虽然我们这桌客人是假的,但是确实是真吃真喝,不能浪费啊。”整个拍摄过程大约持续了十分钟左右,摄制组一撤,老书记又招呼了几个当班的工作人员,大家一起把这桌菜“解决”了。

“过了三十年再看当时,确实觉得挺怀念的。看到了那个刚改革开放、刚接触外面世界时人们的缩影。”没想到最没有演技的一帮人,“演”出了那个年代最真实的状态。”

记者手记

幸福的“回忆杀”

现在很流行的一个词叫“回忆杀”。我就被这部纪录片“杀”了。我是个80后,记得有一年除夕,全家团圆饭后聊天,大舅妈回忆起当年的一段往事。那时候她以女朋友的身份第一次跟着大舅逛前门。路过全聚德,不由得说了一句“要是能吃次烤鸭就好了”。一句话差点让俩人恋情告吹,“你大舅当时就训了我一顿,说‘你还想吃烤鸭子,你知不知道多少钱,你懂不懂艰苦朴素,你这就是资产阶级思想’。”大舅妈一席话说得说得大舅脸红了半天,不知道是因为喝酒,还是因为对爱人的愧疚。

从1972年意大利导演安东尼奥尼拍的《中国》,到1985年这部日本人拍的美食纪录片,那个年代,我们都习惯于努力将最好的一面展现给外国人,而事实上,当时中国人的生活已经发生了变化,人们的衣食日渐富足,幸福喜悦挂在人们的脸上。所以,在我的“回忆杀”里,纪录片中美食勾起的是并不只是舌尖儿上的盛宴,而是以味蕾为起点,一路走回去,再遇到的那时候的人和事。(记者 王萍/文 李木易/摄)