4月2日至6月12日,台北故宫博物院举办“故宫受赠书画展”。张学良、黄君璧、张岳军、罗孙萍踪、林诚道、何应钦、傅申、马汉宝等人捐赠的书画作品,如明代王守仁《山水》等进入此展。

按照主办方的说法,台北故宫博物院典藏虽然质与量均名闻国际,但仍积极扩充典藏。除了编列预算逐年增购外,还订有捐赠办法,凡与博物院典藏方向相符者,均鼓励各界将其公诸于世,分享给社会大众。

自博物院台北建馆后,热心人士陆续捐赠、寄存,然而基于书画维护及博物院展览空间有限,无法永久全数展出。因此采用选萃展出方式,深化对捐赠文物的研究及推广博物馆的教育功能,使大众能真正享受文化资产。

▌张学良捐赠

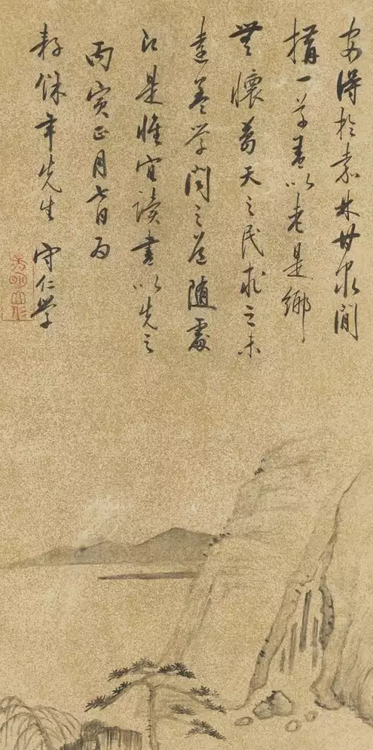

明 王守仁 山水

形式:轴

尺寸:83x24 cm

王守仁(1472—1528),字伯安,世称阳明先生。浙江余姚人,明代大儒,其“知行合一”说影响后世甚巨。本幅取元代画家倪瓒一河两岸的构图,用笔寥寥,皴擦无多,直是抒发胸中逸气。作于丙寅(1506)年正月,题云:“学问之道随处即是,惟宜读书以先之”。同年二月,即因忤刘瑾,贬谪贵州龙场,在蛊毒瘴疠间日夜端居,终悟性理,史称“龙场悟道”。其传世山水画迹绝罕,此其悟道前所作,犹为可贵。

_ueditor_page_break_tag_

▌张群捐赠

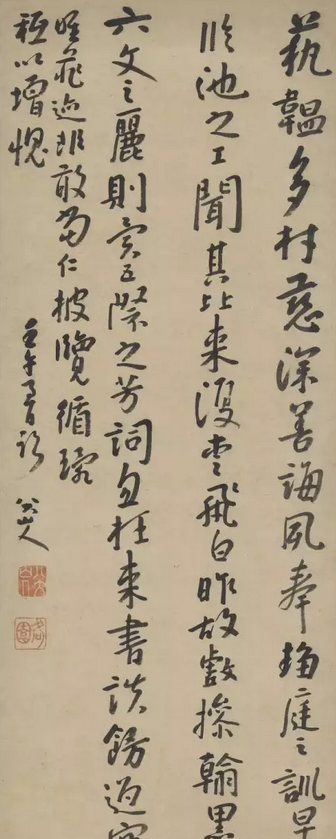

清 朱耷 行书艺韫帖

形式:轴

尺寸:102.2x37.4 cm

朱耷(1626-1705),号八大山人,江西南昌人。明宗室,甲申后为僧。所作多有出人意表者,为“清初四僧”之一。本幅作于壬午(1702)年冬至。八大晚岁书风趋于质朴,用笔浑厚而少提按,带有篆书意味,或受当时盛行的金石学影响。所书内容取自《淳化阁帖》之《艺韫帖》,而省去原文某些字句。虽曰“临”,结字点画实皆自出己意。八大于此年曾经多次书写同样的文本,传世另有扇面与册页等不同形式。

_ueditor_page_break_tag_

▌罗孙萍踪女士捐赠

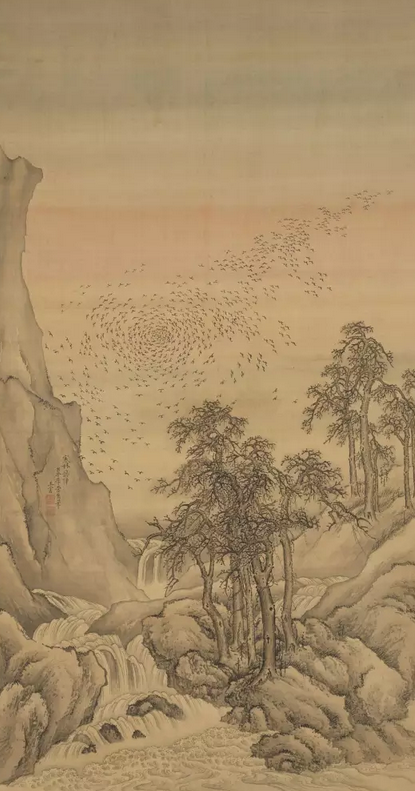

清 王云 仿李营丘寒林鸦阵图

形式:轴

尺寸:141.3x69.1 cm

王云(1652-1735尚在),字汉藻,江苏高邮人。人物楼台近似仇英,康熙年间供职内廷,曾参与绘制《康熙南巡图》,驰名江淮,为清初著名的扬州画家。本幅绘溪涧寒林,落霞昏鸦。近景坡陀皴法细碎跳跃,背景山崖则以大块面刷染。《寒林》题材多与北宋画家李成风格相关联,故云“仿李营丘笔”,然构图用笔大异于四王的正统派画风。成群归鸦呈漩涡状列阵,衬着天际红晕,视觉效果强烈。

_ueditor_page_break_tag_

▌何应钦捐赠

民国 王震 骑牛图

形式:轴

尺寸:135.7x68.1 cm

王震(1867-1938),字一亭,号白龙山人,20世纪初上海著名实业家、书画家与慈善家,常以画作义卖赈灾。初从任颐习画,后吴昌硕来沪,王视之如师亦友,画风益趋简率豪肆。本幅题赠敬之先生,即本画捐赠者何应钦先生。作于戊辰(1928)年暮春,绘归牧之景。以不同笔法描绘物象,下笔疾速,墨韵烂然。王震曾于该年三月代表华洋义赈会赴南京催领赈款,时何应钦留守南京,或即赠画的契机。

_ueditor_page_break_tag_

▌傅申捐赠

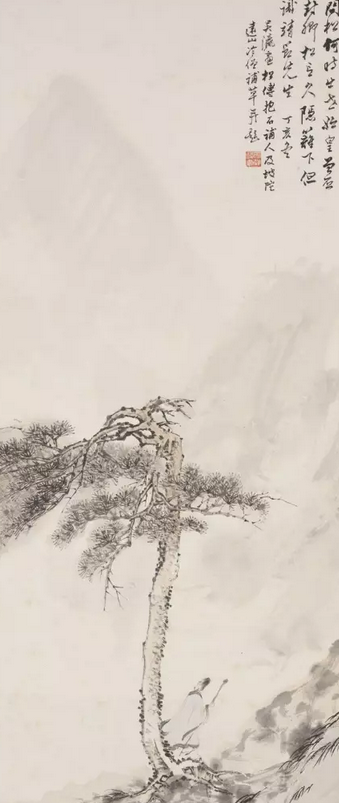

民国 傅抱石、吴瀛、张宗祥合作 松下高士图

形式:轴

尺寸:106.2x39 cm

此画作于丁亥(1947)年冬,由吴瀛画松,傅抱石补人物与坡陀远山,张宗祥补小草并题识。傅抱石(1904-1965),江西新喻人,山水人物能开新局,为近代著名画家。吴瀛(1891-1959),字景洲,江苏武进人,参与创建故宫,亦能书画。张宗祥(1882-1965),晚号冷僧,浙江海宁人,著名学者与书法家。时战后复员,三人皆寓南京,次年吴瀛即举家迁上海,此画难得地见证了三人的交谊。

_ueditor_page_break_tag_

▌马汉宝捐赠

民国马寿华 鸿雁归时水拍天

形式:轴

尺寸:115.9x59.9 cm

马寿华(1893-1977),字木轩,自署小静斋主,安徽涡阳人,与郑曼青等六人组七友画会,书画俱精。本幅以手指绘成,作于辛亥(1971)年春,绘北宋文人蔡肇《题画授李伯时》诗意。马氏14岁时即对指画产生兴趣,视此为固有绝学,追求清润秀逸之趣。此画树石轮廓细而尖利,即是用指甲画出,皴擦点叶,则兼采指尖、指腹完成。不拘一法,而气质恬静清雅,毫无粗旷之迹。