苹果日前新出的iPhone X推出人脸识别功能,手机解锁和支付都可以通过“刷脸”解决。在苹果公司自带的光环下,刷脸这一“黑科技”受到了广泛关注。事实上,在国内“刷脸”不是新鲜事,火车站可刷脸进站、宾馆刷脸入住、部分提款机实现刷脸取款……“以貌取人”的时代已经来临。在iPhone X的刷脸解锁之前,支付宝、京东、苏宁等互联网巨头以及大型商业银行都已经在布局刷脸支付。

不过,消费者在体验新鲜的同时,也对个人隐私安全表示担忧。有分析人士指出,互联网金融巨头目前的布局更多是噱头,同时也是为了在初期抢占更多的场景,生物识别技术还未发展成熟,刷脸支付推向商用仍面临着用户体验、支付安全以及基础设施建设等方面的问题,一些特定行业,如技术安全指数较高的金融领域,人脸识别作为一种辅助的认证方式才可考虑运用。

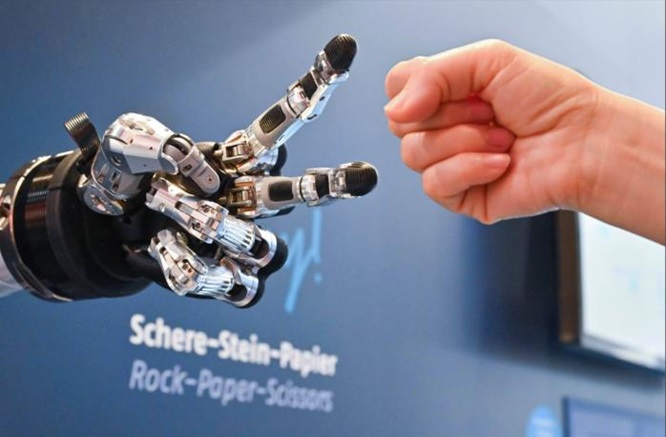

人脸识别嵌入生活场景

“女生买iPhone X深夜想玩手机还得起来化妆”“趁老公睡觉的时候,刷脸解锁手机,最后导致婚姻走向破裂”“iPhone X的Face ID功能将导致苹果失去部分韩国市场和中国网红市场”等等。还没正式上市,苹果史上最贵手机iPhone X因为人脸识别解锁(Face ID)功能已经变成各种段子刷屏。

事实上,人脸识别技术出现的时间较早,但最近一年才开始进入人们的生活。其中,刷脸支付的线下场景应用得到迅速拓展。

阿里巴巴旗下在线旅行平台飞猪今年3月将“刷脸入住”带入了公众视野。在飞猪未来酒店前台的刷脸机上,到店顾客可以直接点击触摸屏上的“未携带身份证件”,输入身份证号码,屏幕跳出摄像头,人脸识别后,即可迅速办理入住,整个过程不到1分钟。

据了解,飞猪刷脸入住系统以杭州拱墅区作为试点,由飞猪和悉点科技合作共同完成刷脸入住的升级,准确率达99.8%。在整个流程中,飞猪直连PMS(酒店管理系统),悉点系统直接对接公安系统认证,双方结合实现信息实时互通。飞猪打通了公安系统认证到PMS的全流程,成为酒店方、PMS以及公安系统中间重要的支撑平台。据飞猪酒店事业部运营总监徐翔介绍,通过全新的面部识别技术,首次直接连接公安系统认证,住店旅客将快速、准确地一次性完成身份验证,接下来,“刷脸入住”还将继续扩大试点范围。

在“刷脸入住”之后,“刷脸吃饭”也成为现实。杭州的肯德基KPRO餐厅则是支付宝刷脸支付“Smile to Pay”这项技术在全球范围内的首次商业应用。刷脸支付的过程大致如下:在KPRO餐厅自助点餐机上选好餐,进入支付页面,选择“支付宝刷脸付”,然后进行人脸识别,大约需要1-2秒,再输入与账号绑定的手机号,确认后即可支付,支付过程不到10秒。如果是首次使用,用户需要先在支付宝App上开通此功能。

分析人士认为,阿里将人脸识别技术先后落地“住”和“吃”两个和人们生活最密切相关的场景,是为“刷脸”的商业普及蓄力。肯德基在中国门店达5300多家,全国App用户达8300多万,蚂蚁金服入股肯德基后,为其提供更智能移动支付服务,新鲜感和速度兼具的刷脸支付无疑是适合快餐场景的。“数字化”同时也是肯德基的老对手麦当劳未来的战略重点,虽然肯德基“近水楼台先得月”,但麦当劳今年全面进行了店面升级,并且引进了全新的自助点餐机,不会甘心在智能支付上落后,凭借这两家快餐巨头的市场体量,刷脸支付的商用并不会太远。

商业应用不断拓展

在飞猪未来酒店、肯德基餐厅、京东体验店之后,智能快递柜是人脸识别又一商业场景的拓展。近日,蚂蚁金服宣布自家的人脸识别技术将向物流行业开放,自提柜可实现“刷脸取件”,5秒可完成,快递员投递流程中也将引入“刷脸”,提升投递的效率,同时帮助物流行业落实国家实名制的要求。目前,自提柜厂商“递易”应用人脸识别技术,首批支持刷脸取件的自提柜已经在上海试点,用户在收到取件通知后,在智能快递柜操作界面上选择“刷脸取件”,系统进入人脸识别状态;识别成功后,箱门自动打开,就能取走自己的快递了,省去了输入验证码的繁琐,如果是首次使用,用户需要先在支付宝App上开通此功能。

在苏宁互联网金融科技研究员郑清正看来,现在市场对刷脸技术存在盲目推崇的现象,随着体验场景的持续优化,适合刷脸识别的个别场景会得到更广泛的推广,其中刷脸取快递是目前看到的比较好的选择。

“刷脸”仍需手机号辅助验证

除了阿里,京东也正在抢占刷脸支付的入口。据了解,京东正在上海、深圳、北京等4家京东之家线下零售店开展“刷脸支付”功能的内部测试工作,还没开放给所有用户使用。根据京东方面介绍,用户在京东之家使用“刷脸支付”前,需要先通过京东APP或京东金融APP扫描店内二维码,完成实名认证并上传正面照后,就可开通京东支付中的“刷脸付”;在付款环节,需要先输入手机后四位,验证通过后跳转至脸部验证环节,系统会比对你的脸,验证通过后,京东将会从用户绑定的京东支付账户中扣除对应的金额,从流程上看,也不是纯刷脸就可以直接扣款,还需要输入手机后四位进行验证。

线下目前可以“刷脸”的操作流程中,都需要输入手机号辅助验证。有不少体验过刷脸支付的消费者表示,刷脸支付时输入手机号验证感觉“多此一举”,还不如扫描二维码支付方便。对此,蚂蚁金服相关负责人表示,输入手机号,一方面是确认使用者的支付意愿;另一方面也可以增强支付的安全性。郑清正则指出,商家基本都要求有手机号的输入,这不仅是双重安全验证的问题,如果没有手机号,刷脸识别则会变成1:N的搜索问题,信息检索范围会扩大N倍,肯定没法做到实时搜索。同时,郑清正进一步指出,当前可以看到的不需要手机输入的场景就是刷脸取包裹,这是因为包裹接收群体只限于小范围用户,即使查询也是毫秒级响应,这个体验场景就好很多。现阶段,为了抢占市场,培养用户习惯,对于“刷脸”的商业宣传也正在增多。

来自前瞻产业研究院的数据显示,2016年我国人脸识别行业市场规模已超过10亿元,预计到2021年将达到51亿元左右。而尚未被完全开发的金融行业内人脸识别的市场前景,更被业界预估为千亿级市场。在分析人士看来,生物识别技术情景广阔,但目前该项技术还未发展成熟,互联网巨头目前的布局更多的是噱头,同时也是为了在商业普及的早期抢占更多的场景。

释疑

人脸识别容易被盗刷吗?

一大波“刷脸”场景出现,当不少人沉浸在“人脸识别”的惊喜中时,也有人发出疑问:“刷脸”安全吗?事实上,在“刷脸支付”露面次数越来越多的时候,网上也出现了不少相关的疑问,包括“整容后还能识别吗?”“脸会遭到盗刷吗?”等,而且今年“3·15”晚会上还曾曝出人脸识别技术有着安全漏洞——只要P图软件“换个脸”,就能登录他人的账号,让不少消费者为个人信息安全感到担忧。

支付宝方面认为,与“刷脸登录”相比,“刷脸支付”难度要更大。一方面,“支付”比“登录”离资金更近,安全性要求更高;另一方面,刷脸支付是在线下公共设备和开放环境下进行,真实场景复杂多变:白天和晚上的光线不同、不同人群面对摄像头的角度和姿势各异,识别难度更高,此前行业里多是在特定场景下内测,并未能普及商用。

有专业人士分析认为,刷脸支付的确存在风险,主要包括:第一,人脸基本不会改变,且公共场合也容易获取人脸信息,也曾有预先获取的人脸视频绕过人脸识别的案例,因此让动动眼睛、摇摇头的方式进行活体检测并不是终极安全的方式;第二,人脸识别匹配实际上是把你当前人脸照片和预置照片的匹配过程,是否匹配是通过一个相似度阈值来定义的,如果两个人相似度为98%,而阈值为97%,则判断通过,这也是为什么说同卵双胞胎无法识别差异性的原因。

“支付密码只有我自己知道还有些安全感,自己的脸是公诸于众的,这不是暴露了,‘刷脸’靠谱吗?”对于刷脸支付,市民刘小姐始终心有疑惑。对于消费者的担心,蚂蚁金服方面表示,支付宝的人脸识别算法除了做人脸的校验,还加入了验活算法用照片、视频来冒充并不能通过验证,并且正在研发眼纹识别技术,信息量是指纹的4.5倍,就算整容成范冰冰,支付宝的人脸识别也能第一时间认出。此外,出现任何盗刷问题,可以拨打95188,保险公司会进行全额理赔。此外,支付宝规定了刷脸支付的单笔支付金额不多于500元,而且单日的支付总金额不多于1000元,大额资金的转账受到一定限制。银行的“刷脸取款”则拥有三层安全防护,包括人脸识别、手机号码验证、密码验证,安全性甚至比插卡取款还多一重保障。

记者观察

大胆探索,也要谨慎应用

相比二维码支付,基础设施、用户习惯也是刷脸支付普及面临的问题,商用的真实应用场景复杂多变,让人脸识别技术面临的挑战更大。分析人士认为,刷脸支付进入商用,使用场景是在公开环境,用公共设备,用户不用掏手机也能完成支付。在非本人使用的设备上,精准识别长相相似的人防止误识别难度都会比在自己手机上操作要更大。此外,人脸被采集也使得隐私泄露风险剧增,通常的解决方法是在采集到照片时进行“脱敏”处理,只提取照片特征,不保存照片本身,这需要在政府引导下建立起整个行业的统一标准。

360公司广州公司相关负责人唐伟对媒体指出,通过人脸识别等单一的生物识别方式进行认证,无论什么“黑科技”都非常容易被破解。在他看来,当前人脸识别技术越来越普及,方便了市民的生活,但在效率提高的同时,也需要视乎不同场景的重要性,尽量采取双重乃至多重防范,确保安全性。目前,许多移动支付尽管也采用了诸如刷脸等方式进行验证,事实上这只是整个验证过程的一个环节,多设几重关卡,才能防范不法之徒轻易突破验证。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧在接受媒体采访时指出,现阶段企业试点刷脸支付或有深意。首先,技术进步可能会带来支付链条的变化以及交易场景的改变,从而引发第三方支付革命,企业也不想落后;其次,一些新概念有助于刺激消费体验,同时可以提高企业品牌影响力;再次,刷脸支付的基础是积累用户面部信息,这属于大数据积累及人工智能应用的场景,企业势必会抢占并从中发现商机。

日前,“2017网络安全博览会暨网络安全成就展”在上海开幕,针对当下被热议的人脸识别安全性问题,专家建议刷脸技术的使用应该谨慎,类似虹膜、指纹和人脸等生物特征信息,一旦丢失将不可挽回,如果这些后台数据被攻击截获,后果不堪设想。专家认为,在不连网的状态,或一些特定行业,如技术安全指数较高的金融领域,人脸识别作为一种辅助的认证方式才可考虑运用。

有业内专家表示,如今的刷脸技术还未完全成熟,差错率和安全性还有待检验,虽然人脸是“弱隐私”,但生物特征是独一无二的。人类的生物特征数据库如果被泄露或盗取,风险后果可能比信息泄露还要大。(记者 彭颖)