中国巨石智能制造基地六分厂见闻

“呜……”,中国巨石股份有限公司智能制造基地六分厂智能控制中心里,警报声响起。

宽敞的智能控制中心,硕大的显示屏布满了整堵墙,分门别类对年产15万吨的玻璃纤维生产线进行数字化、可视化的全流程监控,却只有两名值班人员。

值班员李琦快速找到报警源,点击显示屏,“料仓送料延时2秒,自动送料已恢复,无需人工干预,警报解除”。

这是记者在中国巨石看到的场景。中国巨石是全球生产玻璃纤维的龙头企业,位于嘉兴桐乡的智能制造基地六分厂是浙江省已发布的12家“未来工厂”之一。在这里,可以遇见未来的生产和生活。

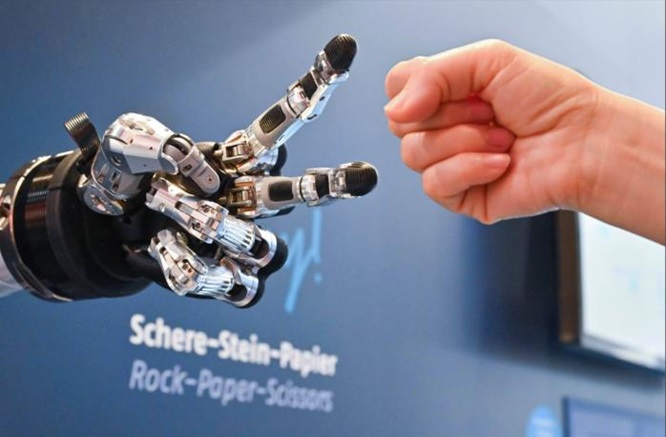

生产线上,工业机器人是“主力”

玻璃纤维生产线主要分为熔制、成型、拉丝、烘干和检装等生产环节,智能化、数字化嵌入了全流程。

站在智能控制中心里,六分厂厂长顾建定指着显示器上工业电视拍摄的窑炉实况说,“窑炉采用天然气、氧气混合燃烧和电极加热方式熔化粉料,黑色的是未熔化的粉料,白色的是玻璃液,温度需要达到1600摄氏度。”

顾建定回忆,21年前他刚进入中国巨石时,窑炉燃料是重油,通过人工增加或减少重油的加注量来实现温度控制,难度非常大。“现在智能化系统,可以通过对未熔化的粉料感知,自动计算出天然气和氧气的投放量,从而精准控制炉温,提高产品质量。”

行走在占地20万平方米的生产线里,见到最多的是工业机器人——

“这一排是自动分配车,它会将烘箱烘干的原丝筒自动运送到相应的包装线。”

“这些悬空的是智能机械臂,它负责把已完成包装的原丝筒送到指定的摆放位置。”

“这些来来回回的是AGV智能搬运机器人,它的任务是把整车的原丝筒送到智能仓储中心。”

顾建定说,“在这条生产线,已经基本不需要人工对产品进行移动和分类了。”

生产环节高度智能化,带来了生产效率的巨大提升。顾建定说,现在这条生产线年人均产量能够达到480吨,比公司此前最好的生产线效率提高了20%,“而那已经是全球最高生产效率了”。

工人还是要的,但“工作越来越轻松”

“未来工厂”并不是不需要工人,但工人的劳动强度大大降低。

顾建定介绍,在拉丝环节,这条生产线还需要工人,主要原因是“这个环节的情况千差万别,人工智能还不能像人一样处理错综复杂的情况”。

记者在拉丝车间见到刘培金时,这位云南小伙正在巡视将玻璃液“魔变”成玻璃纤维的拉丝设备。“从每一台拉丝设备顶部下来的玻璃丝有4000根,每一根的直径只有头发丝的十分之一,底部的卷丝装置会将这4000根玻璃丝集束成玻璃纤维。因为温度或杂质等因素,会出现玻璃丝断头的情况,我的任务就是将这些断头处理好。”刘培金说,他在巨石工作了10多年,“感觉工作越来越轻松,以前看5台机器还手忙脚乱,现在可以看15台机器,而且每天处理的情况就三五次。”

“我们正在加强非标准化工序的研究,这是一个渐进的过程。”顾建定说,巨石的软硬件系统,全部具有自主知识产权,“不用担心被人‘卡脖子’”。

资源的循环利用是“标配”

资源的循环利用,是“未来工厂”的“标配”。

像集装箱一样,但比集装箱还长的烘箱,是玻璃纤维生产线继熔制、成型、拉丝后的生产环节。离烘箱三五米,并没有热气扑面的感觉。

“烘箱里的温度有100多摄氏度。”顾建定说,以前烘干玻璃纤维,需要花费大价钱购买蒸汽,现在用的是窑炉的余热。窑炉的温度1600摄氏度,以前余热不能充分利用。经过技术改造后,这些余热经过锅炉转化成蒸汽,完全满足了烘箱的温度要求。

每一卷原丝,里面都会有数十克有偏差的纱线,需要人工去除。但在这条生产线上,这些废丝不再是被抛弃,而是会回收利用,“这既降低了成本,也消除了对环境的污染”。

“水也是一样。我们现在做到了每天产生多少工业废水,就回收处理多少,实现了循环利用。”顾建定说,这些重新利用的资源,事实上就是增加的利润。

质量全程控制,问题产品可追溯到个人

数字技术加持,让“未来工厂”实现了产品质量全程控制。

玻璃纤维的质检,曾经是一个大难题。对于玻璃纤维成品,会有工人随机抽取进行质量检测,检测的结果再反馈到拉丝生产环节,再由拉丝工艺员调整技术参数生产。检测数量多、人为因素多,而且过程复杂,这是玻璃纤维生产质量控制的关键。

“现在我们开发的系统,可以自动对每一卷纱团进行检测,其结果自动反馈到拉丝生产环节,拉丝设备自动进行参数修正,实现了产品质量的精准控制。”顾建定介绍。

记者在包装环节看到,每一卷原丝筒都会被工业机器人自动贴上标签。“这个标签就是这卷原丝筒的‘身份证’,里面备注了生产时间、生产者等关键信息。用户使用过程中发现问题,我们可以追溯到问题产生的源头。”顾建定说,产品质量的提升,让中国巨石享誉全球,“以前是客户问为什么要买巨石的产品?现在是客户问为什么不买巨石的产品?”

不闻噪音不见粉尘,工作环境像宾馆

“未来工厂”给人的印象,不闻噪音,不见粉尘,没有油污。厂外行走汗流浃背,厂内却凉爽宜人。

玻璃液到了拉丝生产环节,尚有1300摄氏度的高温,但在这里,感觉不到一丝炎热。刘培金说,“这里的温湿度控制得比宿舍还好,夏天工友们都愿意提前来交接班,为的就是享受这里的凉意。”

记者在生产线的出口,见到一排个人物品存储柜。“这是存储工人工作服的智能衣柜。”顾建定说,这里的工作强度虽然不大,但工人总是要洗衣服的。每天下班后,工人只需把工作服放到存储柜边上的大储物箱里,就会有专门员工负责统一清洗,然后放到单个的智能衣柜里,“第二天只需用岗位证扫一下,智能衣柜就会打开。因为每件工作服里,都嵌入含有员工信息的芯片”。

顾建定说,“来我们这里的参观者反馈,‘这里不是工厂’,而是‘宾馆’”。

“未来工厂实现了从规模效益向技术效益、管理效益、质量效益、品牌效益的转变,实现了“两流”(人流、物流)更通畅、“两型”(资源节约型、环境友好型)更进步、“两减”(减员、减负)更奏效、“两化”(国产智能化、国产装备化)更到位和劳动条件更改善的目标。”中国巨石总裁张毓强说,这是制造业企业提档升级的方向。(记者 黄书波 参与采写:徐潇卓、魏平)