1995年以来二十多年的时间,互联网得到了高速发展,互联网络以及互联网应用几乎无处不在,我们充分享受着近乎零成本的信息服务,享受着“互联网+”各种应用带来的便利。与此对应的是,物联网也经历了十多年的发展,却远远没有融入我们的生活。

这背后的逻辑是什么?

关于这个问题,从技术标准、应用场景、运营维护等等不同角度看,有多个答案。本文通过分析互联网、“互联网+”、区块链网和“区块链+”的发展模式,从另一个角度给出一个答案:互联网之所以能够崛起,是因为它具备一个发展的灵魂,尽管这个灵魂还在不断地清晰丰满中;而物联网之所以步履蹒跚,则是因为它缺乏这样一个灵魂。这个灵魂的本质,就是“区块链+”。

一、互联网及“互联网+”高速发展背后的逻辑是什么?

不同于传统的电信网络和行业专网,互联网由无数个机构、公司、以及个人参与构建并运营维护。参与者贡献自己的路由器、服务器,把自己的信息、内容发布到网络上,并分享其他参与者的信息和内容。传统的互联网应用,譬如信息搜索和网站媒体等,之所以能够脱颖而出,就是因为它能够比传统的黄页和报刊等具有更高的效率和更低的成本。

与此类似,“互联网+”应用, 典型代表如互联网支付、电商等,之所以能够战胜传统支付和传统超市,也是因为他们能够带来更高的效率和更低的成本。

尽管结果类似,但互联网与“互联网+”快速崛起背后的模式,却完全不同。我们暂且把前者称为A模式,后者称为B模式。A模式,是一种分布式去中心的发展方式,参与者在一种隐性的激励机制下,自发地参与网路的构建和维护。所谓隐性的激励机制,就是所有参与者都认为,自己的贡献将为自己带来未来的收益,当然,这里的“收益”是广义的,不仅仅用货币来衡量。而B模式,则是高度中心化的公司对利润的追求。当然,B模式以A模式为前提条件,只有在以A模式实现了“信息低成本传递”之后,B模式才具备了发展条件。有意思的是,这两种模式,都在短短七、八年的时间内,快速膨胀几近其物理极限。

二、什么是区块链网络及“区块链+”应用?

最近区块链受到超乎寻常的关注。

简单讲,区块链包含两个层面的含义,第一个层面,是区块链网。区块链网由一个加密的分布式共享账本和点对点网络实现,其本质是在一个没有信任的互联网上构建一个去中心的、可信任的网络。该网络具备以下三个特点:

1. 所有的网络参与者都是对等的,都以相同的方式参与交易的审核,并且审核人身份不可抵赖;

2. 以大家达成共识的方式见证、封存交易记录;

3. 封存的交易记录按时间排列,分布式地存储共享,但不可篡改。

由于这些审核以及共识的达成是由分布式算法自动完成,其安全性由密码学算法保证,因此与传统方式相比,效率更高、成本更低。凭借区块链网,人类第一次实现了基于技术算法的信任背书,使得信任与价值的传递可在互联网上高效率、低成本地实现。

区块链的第二层含义是在区块链网之上构建的游戏规则和激励机制。该激励机制以代币(或称通证,Token)作为手段,鼓励区块链网的参与者积极自主地参与游戏,并按规则自动获得代币”收益”,多劳多得、少劳少得、惩恶扬善。区块链的第二层含义,也被称为“代币经济学”或“通证经济学”。

区块链,即“区块链网+通证经济学”,本质上是一个数字化系统或生态,在这个生态中,由于参与者身份不可抵赖,参与者之间达成的交易或记录不可篡改,参与者对生态的贡献和交易活动可完全由数字化通证方式计量,这必然大大降低生态内的摩擦,使得交易更加高效,成本更加低廉。

目前,所谓的区块链应用,主要有两类,第一类是区块链网应用,第二类是“区块链+”应用。

区块链网应用,主要利用区块链第一层功能,即发挥区块链网“低成本传递信任和价值”的特点,典型应用包括数字资产交易、供应链管理、票据处理、存证等等。这类应用,可作为一个“模块”嵌入现有系统,譬如,在现有企业供应链管理体系中加入“区块链模块”,可部分提高整个管理体系的信任传递效率,从而降低整个体系的成本。此类应用在国内外已有很多,典型案例如布萌数字资产平台,该数字资产平台是目前国内外最大的区块链网络应用,2016年9月上线,到2017年12月用户已达1300万。

所谓“区块链+”应用,是指同时包含了上述区块链第一层和第二层功能的应用,也就是建立在“区块链网+通证经济学”上的应用。目前最为成功的“区块链+”应用就是比特币和以太坊生态。比特币2009年1月上线运行,本质是一个数字黄金游戏,游戏参与者以”挖矿”的形式参与实现游戏的各种功能,并获得比特币奖励。2017年12月,比特币市值近2000亿美元,玩家近2000万,”区块链+”应用的威力可见一斑。

三、“区块链+”:“互联网+”的颠覆者

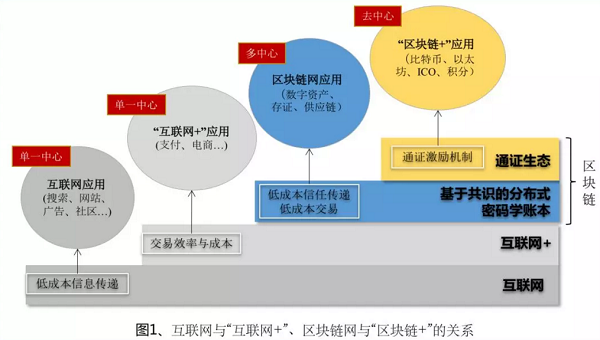

图1描绘了互联网、“互联网+” 、区块链网与“区块链+”的特点及其逻辑关系。构建在互联网之上的“互联网+”业务与应用,充分发挥了互联网带来的高效率低成本优势,实现了快速扩张。构建在互联网与区块链网之上的“区块链+”应用,在“互联网+”之上,又叠加了其低成本信任传递和通证激励机制的区块链思维。

从图1及上述分析我们不难看到,互联网崛起的A模式,是一种隐性的、朴素的“区块链+”模式:互联网参与者互不隶属,以大家认可的技术标准自主地、分布式地构建网络;以各自的贡献为前提、共享互联互通带来的“收益”。当然,这里的收益是广义的、不定量的。

而“互联网+”的B模式,则是传统的公司发展模式,尽管发明了“羊毛出在猪身上”的互联网思维,但从模式上看,仅仅是对传统模式的改进和升级。

小结一下“区块链+”模式的特点。一个“区块链+”应用,由第一层的区块链网和第二层的数字通证激励机制组成,它构成了一个去中心化的信任机制,并以此形成一个自组织的生态系统。区块链网实现系统内多方共识审核、身份不可抵赖、记录不可篡改等功能,而通证激励机制实现系统内交易通证化、参与者激励自动化等功能。

很显然,“区块链+”模式,和以往“互联网+”模式相比,具备以下突出优势:

1. 由于信任与价值传递的数字化和自动化,生态内交易处理和协作效率提高,导致生态内摩擦降低、成本降低;

2. 一旦物理条件具备,由于其天生的分布式自组织特性,生态增长一定是并行的、指数式的,直至其饱和稳定状态。

当“互联网+”遇到“区块链+”,会发生什么?传统组织机构以及大企业应如何应对“区块链+”的挑战?创业公司如何抢占先机构建新型的区块链行业生态?

目前,传统组织机构和大企业,包括互联网巨头,无一不是庞大的中心化管理的组织或系统。提高系统内部效率、降低运行成本是永恒的课题。对这些组织而言,内部激励机制不是主要痛点,其关注点是把系统内的部分环节区块链网化,在其中心化管理的组织内部,实现部分的去中心化业务,从而提高整个管理体系的效率。

这种向 “庞大的中心化管理+去中心化业务”的演进,从2015年开始,已在金融科技类企业萌动,并逐步向互联网公司延展。

读者可能已经看到,“区块链+”模式,是对“互联网+” 模式的颠覆。如果说“互联网+传统行业”模式的结果是催生一个垄断的、中心化管理的行业巨头的话,而“区块链+传统行业”模式则是构建一个新型的行业生态系统。

“区块链+传统行业”模式,其中孕育着大量创新机会,是创业公司实现弯道超车,构建新型行业生态的难得机遇。随着“区块链+”的不断演进和深化,庞大的、中心化管理的企业或将逐步消亡,而各类高效率、低成本、扁平化的行业经济生态和价值部落将大量涌现, 模块化公司、个人化公司可能成为公司的主流。最后,诞生于第一次工业革命的传统股市或将逐步消亡,取而代之的则是新型的数字资产交易所、数字通证交易所。

四、“区块链+”:下一代互联网及物联网发展的灵魂

为什么物联网的发展比互联网缓慢?是因为物联网没有实用价值、无法给我们带来便利吗?还是因为物联网技术不成熟,无法满足大规模应用的需求?显然都不是。

从互联网和“互联网+”的发展历程看,物联网既不满足互联网的A模式的条件,也不满足“互联网+”的B模式条件。

首先不满足A模式。物联网不同于互联网,网络参与者看不到参与贡献这样一个网络对它带来的未来收益。就是说,它不具备一种隐性的激励机制,使得网络参与者能够自组织地参与网路建设与维护。也不满足B模式,因为没有一个传统中心化管理的公司认为构建这样一个物联网会明显增加自己的利润。

“区块链+物联网”是否会改变这一窘况?

首先,区块链技术可帮助物联网建立真实物理世界和虚拟世界的对应关系,降低数据源头的人为操控因素,确保输入数据的真实有效性。区块链作为一种提供信任服务的技术,可确保运行在区块链网之上数据的真实有效;

第二,结合了区块链技术的物联网,能够实现设备与设备之间的数据共享,同时数字资产作为价值传输载体,使得设备间的交易可以独立运行,支撑未来的新型价值流通场景;

第三、设计合理的通证激励机制,可鼓励物联网参与者,无论是设备制造商、行业平台服务商、还是网络运营商和消费者等等,分布式自组织地对整个物联网的构建和生态的运营做出贡献,并自动获得对未来的“收益”。

对服务于日常生活的物联网而言,“区块链+物联网”模式,无疑优于前述的A模式和B模式,可以说,它是这两种模式的自然演进。无论是下一代互联网还是下一代物联网,基于“区块链+”的应用,将以更高的效率和更低的成本胜出。

目前,“区块链+物联网”模式已在农产品/食品溯源、社区网、智能小镇等领域试点。同时,很多团队正在研究探索“区块链+家庭网”、“区块链+社区网”、“区块链+社会治理”、 “区块链+政府管理”的应用场景和解决方案。

不难想象,“区块链+”在军事信息化管理、战役管理、军民融合等领域也有潜在的应用价值。

五、迎接“区块链+”时代的到来

“区块链+”模式正在向传统互联网和物联网渗透,新的“区块链+”行业生态正在形成。这个行业生态是一个分布式多中心的、去中介的、收益共享的自组织生态系统。凭借信息传递的低成本和信息处理的高效率,互联网短短二十年时间就重塑了我们的生活方式。同样,凭借信任传递的低成本、价值流动的精细化,以及数字化行业生态的高效率,“区块链+”将从根本上改变人类几千年来的经济模式,使得人类社会的运作更加高效简单。

(荐稿:宏斌)